Viaje accidentado: vanguardia y velocidad

Após léguas de Sertão

só o carro vai resvalão

pois a alma que ele carrega

se arrasta por paus e pedras.

João Cabral de Melo Neto, «O automobilista infundioso»

«Al paso del automóvil que embestía violentamente la barrera de bruma», el colombiano Eduardo Caballero Calderón describe, en 1936, un viaje en carretera de Bogotá a la cordillera, «el campo, más allá, parecía inmóvil como una cosa eterna, idéntica a sí misma, mientras la carrera huía velozmente bajo las ruedas, y creaba y destruía en un suceder eterno realidades, recuerdos, sueños, dentro de mí» (Caballero Calderón, 1936: 29). Esa descripción del «placer de dejarme llevar y de abrir anchamente las puertas del sueño» (Caballero Calderón, 1936: 29) ante un entorno que ya no exige atención ni vigilia, capta de un modo nítido el «retroceso del paisaje» que Wolfgang Schivelbusch, en su historia de las transformaciones espacio-temporales en la época de la industrialización europea y norteamericana, aún asocia con el ferrocarril: la intromisión del «conjunto maquinal» entre viajero y entorno. «El viajero –dice Schivelbusch (2000: 28)– percibe el paisaje a través del conjunto maquinal» (rieles y tren, más tarde automóvil y carretera), de manera que el primer plano –la zona donde, en pintura, el paisajismo había resuelto las relaciones entre el objeto de la mirada y su portador– desaparece, borrado por la velocidad del avance. Esa «desaparición del intersticio», ahí donde la imagen negocia su propio límite y donde se plasma como elemento formal de la composición la relación práctica, social, entre el viajero y su entorno, marca una separación tecno-ontológica entre el automovilista y un «paisaje», que éste ya sólo percibe como «espacio panorámico». «Visto así el campo, siempre fugitivo, distinto siempre y siempre semejante, pierde uno no sólo la noción del espacio sino la del tiempo», anota Caballero Calderón. «Hoy no he acabado de gritar: Qué bello árbol!, cuando éste se ha perdido en la lejanía y allanado en la línea suave del horizonte, y su imagen fugaz nada ahora en un mar de nuevas imágenes» (Caballero Calderón, 1936: 34-35). De esa fugacidad de instantáneas en sucesión infinita surge un espacio alisado donde la mirada no encuentra anclaje y el viajero, ávido de experiencias de alteridad, se halla, literalmente, encapsulado en su vehículo: «la superficialidad del paisaje y del pensamiento me vuelven sobre mí mismo…» (Caballero Calderón, 1936: 35).

Máquina de visión, un ojo sin cuerpo en puro éxtasis de velocidad (una cámara), el propio automóvil «parecía muchas veces perseguir simplemente, como lo hacía mi espíritu, puntos de vista» (Caballero Calderón, 1936: 34). Pero ahí donde Calderón, ante la falta de espesor de un espacio exterior que se le entrega con demasiada facilidad, decide enfilar por los «caminos subterráneos» del ensueño y de la memoria, para otros esa visión desencarnada –abstraída del entorno social y de la temporalidad histórica de sus prácticas– encierra por el contrario la promesa de realizar por fin la utopía humboldtiana de un «cuadro natural» [Naturgemälde], a la vez sintético y totalizante, que reemplace la «visión inmediata» [unmittelbare Ansicht] por la «impresión total» [Totaleindruck] de las fuerzas creadoras que subyacen a ésta (Humboldt, 2004: 7, 16). «Estamos volando –un exaltado Alejo Carpentier, exiliado en Venezuela, relata en 1947– sobre el filo de la increíble muralla que ha cerrado el paso a tantos y tantos aventureros, arrancándoles lágrimas de despecho que refrescaron y acrecieron el eterno espejismo del oro» (Carpentier, 2005: 11). El avión no sólo facilita el acceso a los lugares que la geografía misma les había vedado a los conquistadores. Más aún, la visión aérea de esa «América virgen» también intercambia el «espejismo» por el cuadro epifánico: «Nuevos ante un paisaje tan nuevo, tan poco gastado, como pudo serlo para el primer hombre el paisaje del Génesis, prosigue para nosotros la Revelación de las Formas» (Carpentier, 2005: 13).

No es difícil adivinar en el relato del viaje en avión a Ciudad Bolívar, como en el siguiente –en automóvil— al paso andino de Mucuchíes, las estaciones de la trama de Los pasos perdidos, publicada seis años después, así como la tesitura de «lo real maravilloso americano» cuya primera versión, publicada en el diario El Nacional, es de 1948. La «revelación» experimentada por el pasajero de avión no es otra, desde luego, que la de «que, en América, lo fantástico se hacía realidad. Realidad de esta Gran Sabana, que es sencillamente lo fantástico hecho piedra, agua, cielo» (Carpentier, 2005: 27). Pero, a diferencia de las dos versiones posteriores (ambas, no casualmente, relatos de viaje también), aquí esa visión revelatoria y fundacional es aún atribuida a un punto de vista también novedoso, a la tecnología moderna del vuelo: «me veo ante un género de paisaje que “veo por vez primera” […] un género de paisaje que sólo había intuido en sueños, y del que no existe todavía una descripción verdadera en libro alguno» (Carpentier, 2005: 27-28).

Visión de América no sólo mira hacia atrás a Humboldt sino también hacia delante, a la ciudad-avión de Lúcio Costa dibujada en pleno cerrado planaltino apenas diez años después y que, por su parte, dialogaba de un modo consciente con las visiones aéreas consignadas por Le Corbusier en su viaje sudamericano de 1929. Aquello que, para el naturalista deminonónico, todavía era una ficción teórica que exigía un esfuerzo previo de síntesis y abstracción de lo visible, ahora es realizado por el «conjunto maquinal» del que participan no sólo el automóvil, el avión y su engranaje de pistas y carreteras, a través de las cuales espacio y tiempo se comprimen. También es integrado por una escritura que transcribe esa «exaltación de un impulso visual y gnóstico» (De Certeau, 1990: 140) y así textualiza a la superficie visible que surge de la separación entre observador y cuadro. La velocidad es la clave de esa fusión entre sueño y vigilia, naturaleza y fantasía, precisamente porque disponibiliza, ante el ojo solar del escritor-piloto, una naturaleza virgen lista para recibir las inscripciones fundacionales de lo moderno. Se trata de una naturaleza que ha sido desprovista de historicidad por efecto de la aceleración cognitiva del ensamble maquinal, devuelta a un Tiempo Cero que permite contemplar y moldear otra vez «lo que en otras partes es fósil» (Carpentier, 1971: 213).

Pero si esa temporalidad demiúrgica, inédita y refundacional a la vez, descansa sobre un espacio alisado por la velocidad, el pathos tecnológico invocado por las escrituras de Carpentier y de Calderón, en la década de 1930 y aún en la de 1940, remitía más a una ambición que a una realidad. A pesar de que la utopía de integración aérea del territorio nacional y continental ya surgía con las primeras hazañas de Santos Dumont (el primer hombre a pilotear una nave aérea de mayor peso que el aire en 1906), en la práctica, viajar en avión seguía siendo inaccesible para las grandes mayorías a falta de infraestructura y sustento estatal. Aún ahí donde, como en Colombia, empresas aéreas privadas como la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, fundada en 1919, debían compensar por la ausencia de rutas transitables, viajar en pequeñas avionetas comerciales por zonas carentes de soporte técnico –pistas, combustible, cobertura de radar– no dejaba de ser una aventura peligrosa, como demuestran, entre otros, los accidentes fatales del Farman F40 de Jacques Jourdanet en Cartagena (1920) y del trimotor Ford con el que se estrelló Carlos Gardel en Medellín (1935) (Velilla Moreno y Upeguy Montoya, 1982: 122-123). No por acaso, la gran épica aereonáutica en la literatura moderna –Vol de nuit de Saint-Exupéry, publicada en 1931– narra las hazañas de tres pilotos postales en vuelo hacia Buenos Aires desde Paraguay, Chile y la Patagonia. En 1937, año en que escribía Calderón, Colombia contaba con sólo 11.478 kilómetros de carretera –apenas una fracción de los 208.325 kilómetros que ya poseía Brasil, aunque, en ambos casos, poco más del siete por ciento del total era transitable durante todo el año (Velilla Moreno y Upeguy Montoya, 1982 1982: 131; Wolfe 2010: 96).

La experiencia de (auto)movilidad de la época de las vanguardias latinoamericanas, en las primeras décadas del siglo XX, distaba todavía mucho del éxtasis rutero de un Calderón y, aún más, del goce escópico de un Carpentier aviador. Por cierto, en textos de los treinta y cuarenta ya se percibe una suerte de despegue de una «conciencia acelerada», inducida por un conjunto maquinal que se solidifica con el Estado desarrollista –surgido, en parte, en respuesta a las necesidades de mayor integración infraestructural que reclamaban las nuevas tecnologías de locomoción. Pero, en las primeras décadas del siglo, aún predominaba el contraste entre, por un lado, la fascinación técnica y las nuevas experiencias estéticas que prometía el movimiento acelerado y, por el otro, la persistente necesidad de reacomodar el dispositivo a los obstáculos que se le interponían. «El 11 de diciembre, a mediodía, reanudamos la marcha tomando yo la delantera», relata en 1928 el salteño Juan Carlos Dávalos, a bordo de su Ford descapotable, en un informe sobre el primer raid Salta-Antofagasta por el paso andino de Huaitiquina,

pero no anduvimos medio kilómetro cuando empezaron las dificultades. El camino era puro médano. Las ruedas giraban en falso levantando torbellinos de arena. Y como la cuesta de Chorrillos tiene por lo menos una legua de subida, esa legua nos costó el resto del día: medio día de marchar paso a paso, como un hombre que se viese obligado a caminar de rodillas, subiendo pendientes increíbles y teniendo que ser arrastrado cada coche por tres y aun cuatro mulas y con el motor a toda máquina. La noche nos sorprendió todavía lidiando con los médanos en la cumbre de Chorrillos, nuevamente a cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Soplaba un vientecillo siberiano («Por las montañas. De Salta a Antofogasta», en Dávalos, 1996: tomo 2, 175).

El viaje de la vanguardia, en América Latina, es un viaje accidentado: no sólo por las dificultades que presentan la geografía y el clima para la extensión de redes viales e infraestructuras de soporte al motorista. Estamos también ante un espacio-tiempo estriado (Deleuze y Guattari, 1980: 592-625) por constelaciones locales que –consecuencia de la implementación sólo parcial del conjunto maquinal– no dejan de entrecortar y contrarrestar el alisamiento provocado por la velocidad. Si las vanguardias latinoamericanas efectivamente esbozaron una crítica del proyecto moderno como telos universal, a partir de una preocupación con el espacio antes que con el tiempo –como propone Fernando Rosenberg (2006: 2)–, esa crítica también respondía al desafío de negociar en el tiempo entrecortado del viaje accidentado un contra-ritmo, un tiempo narrativo y poético sincopado que diese cuenta de experiencias de no-simultaneidad incompatibles con el éxtasis futurista de la velocidad en Europa y América del Norte.

Aun así, el viaje proporcionaría una vez más un eje narrativo y poético para hilvanar esos deslocamientos, desde «Aviso a los turistas» (1925) de Huidobro hasta Macunaíma (1928) de Mário de Andrade, o desde «El tren expreso» (1923) de Girondo a «Viagem de Sabará» de Drummond (1929) y al «Trenzinho do caipira» de Villa-Lobos, estrenado un año después. Todas esas obras evidencian también una novedosa relación con el viajero europeo por parte de su par criollo, en comparación con el antecesor decimonónico de este último (Süssekind, 1990; Prieto, 1996): ahora el antiguo lector y exegeta crítico del naturalista europeo (quien no viajaba sino a través de las páginas que anotaba y reescribía) se ha transformado en un compañero de viaje del amateur ambulante, un «turista aprendiz» en diálogo escrito, plástico y sonoro con el compañero a bordo. Y es que, literalmente, transatlánticos, trenes, aviones y automóviles se vuelven ahora ambientes de convivencia entre viajeros nacionales y ultramarinos, zonas de contacto en donde los emisarios de la modernidad central se miden con sus interlocutores sureños, con quienes intercambian modos de mirar, traducir y trasladar lo visto y oído. Más que en los gestos de apropriación, subversión y desafío del ojo imperial que surgen de esta convivencia, me interesa enfocarme aquí en los nuevos espacios y lugares que esta movilización, entrecortada de miradas y palabras, encuentra y a su vez produce. Al mismo tiempo que bosquejo algunos aspectos de la estética sincopada del viaje accidentado, investigo sus intersecciones con nuevas prácticas turísticas que comienzan a divulgarse por esa misma época y que, al disponibilizar para la recreación y el ocio una naturaleza hasta hace poco externa al proyecto moderno, dialogan y a veces entran en tensión con el viaje de la vanguardia.

El paraíso del montaje

Muchos años después, el paciente de Rodez aún recordaría aquel país «lleno de signos, de formas, de efigies naturales, que no parecen de ningún modo nacidos del azar, como si los dioses, que aquí se sienten por todas partes, hubiesen querido significar sus poderes en esos trazos extraños…» (Artaud, 1956: 350). Es a ese «punto neurálgico de la tierra», a ese paisaje oracular –escribe Antonin Artaud en 1947, ya liberado de los asilos– al que había acudido en «mi primer esfuerzo de regresar hacia mí tras siete años de alejamiento y de castración total. Es un envenenado reciente, secuestrado y traumatizado, el que narra esos recuerdos anteriores a su muerte» (Artaud, 1956: 31). El recuerdo –o la fantasía– de revelación extática que el teórico del Teatro de la Crueldad habría experimentado en el norte mexicano durante su viaje de 1936, antes de ser internado en sucesivas clínicas psiquiátricas, es la de una naturaleza-conciencia todavía anterior (o exterior) a la fractura entre la cosa y su signo; naturaleza aún no afectada por el mal –la pérdida de la conciencia-cuerpo o conciencia-tierra– que afecta a Europa, un espacio y tiempo en que las formas de la cultura y las siluetas de las rocas aún obedecen a la misma matemática elemental: «La Naturaleza ha producido a los danzantes en su círculo como ella produce el maíz en su círculo y los signos en el bosque» (Artaud, 1956: 64), escribe Artaud sobre el rito del peyote entre los Tarahumara, «en la montaña tarahumara todo habla sino de lo Esencial, de los principios según los cuales se ha formado la Naturaleza; y todo vive sino de esos principios: los Hombres, los relámpagos, el viento, el silencio, el sol» (Artaud, 1956: 67). Reencontrarse con las fuerzas elementales que laten por debajo del devenir social y así refundar en el presente «una cultura orgánica», es la misión a la que exhorta Artaud a sus interlocutores mexicanos en los Mensajes revolucionarios, «la cultura de un espíritu que no cesa de respirar y que se siente vivo en el espacio» (Artaud, 1971: 40). Es en la naturaleza –y no en la historia que es apenas su expresión exterior, su síntoma– donde se halla la verdadera clave de la Revolución, su sustrato cósmico: quiromancia natural en la que coinciden, en efecto, el disidente surrealista y el máximo artífice de la vanguardia soviética, quien había recorrido el país por esos mismos años. Como La conquête du Mexique –bosquejo de un guión cinematográfico que Artaud redactara en 1933, tres años antes del viaje a los desiertos de Chihuahua– también ¡Que viva México!, la malograda película filmada por Sergei Eisenstein entre finales de 1930 y principios de 1932 y sólo reconstruida parcialmente en 1979 por Grigorii Alexandrov (su antiguo asistente de dirección), es sobre todo la relación de un paisaje-emblema con la ritualística popular e indígena que traduce su mandato en cuerpos y constelaciones, y con la historia que, en proceso cíclico, vuelve eruptivamente a su origen telúrico.

Desde las tomas en contrapicado de las pirámides mayas del «Prólogo» –cuyas estatuas de piedra se yuxtaponen a los perfiles de personas indígenas que salen de entre ellas– y el siguiente rito funerario entrecortado por primeros planos de las figuras esculpidas de dioses mayas y aztecas, el film establece la tesis desarrollada posteriormente en el episodio de «Sandunga» –celebrando los ritos nupciales en el mundo edénico del matriarcado de Tehuantepec– y, más aún, en «Maguey», el capítulo dedicado a la opresión del peonaje rural durante el porfiriato. Si en ambas partes estamos frente a una suerte de cápsula de tiempo en donde las formas naturales anticipan y determinan la interacción humana, es en «Maguey» donde la fatalidad de ese mandato natural (en marcado contraste con el primitivismo utópico de «Sandunga») entra en tensión con la visión dialéctica de la historia que busca construir el film (Salazkina, 2009: 107-110). Ambientado en una hacienda pulquera, «Maguey» relata la tragedia de María, la joven prometida del peón Sebastián, quien, al ser presentada al dueño criollo de la hacienda para aprobación del matrimonio, es raptada y violada por un huésped borracho. Buscando venganza, Sebastián y otros peones son rebatidos y perseguidos por los capataces, acompañados por la hija del estanciero, quien muere en el tiroteo. Cuando María (interpretada por la pintora Isabel Villaseñor) logra escaparse del calabozo donde la tenían encerrada los secuaces del estanciero, ya sólo encuentra entre los magueyes los cadáveres de Sebastián y dos otros jóvenes, enterrados hasta el cuello y brutalmente asesinados por los cascotazos de la caballería pasando por encima de ellos a galope: quebrándose en llanto bajo su manta oscura, ella cae sobre el torso quebrado de su amado, mientras que los dos peones de vestimenta y sombrero blanco que vigilaban la escena bajan la mirada en desesperación y rabia.

El blanco y el negro, referidos a lo masculino y lo femenino y a las pulsiones de vida y muerte, son un elemento plástico presente en todo el episodio, desde las primeras tomas aéreas del casco de hacienda, seguidas por un plano de la nevada cumbre del Popocatepetl en la distancia hacia donde se extienden, como manos, las oscuras hojas puntiagudas de tres magueyes en primer plano. Asociado desde el principio con el retrato del dictador entrevisto poco antes, el nevado aparece nuevamente como fondo enmarcando la secuencia del asesinato de los peones, como una suerte de presencia patriarcal entronizada en el propio paisaje, al mismo tiempo que encuentra un eco visual en la vestimenta clara de los campesinos. La planta, cuyas hojas oscuras y puntiagudas forman contraste con el blanco y lechoso corazón del cactus –que los peones deben penetrar a machetazos para insertarle un tubo de calabaza a fin de extraer el jugo espeso–, remite a una sexualidad fatalmente asociada con la violencia y la muerte, en anticipación simbólica del calvario de María. Efectivamente, en la secuencia en la que la joven es entregada por sus padres a Sebastián, su amado, tanto ella como la madre aparecen enmarcadas en una sucesión de plano-contraplano por una aureola de hojas de maguey, como si éstas fueran brotando de sus mantas oscuras y extendiéndose hacia la figura masculina a su lado, insistiendo así con el motivo de una sexualidad ineludible y mortífera que pende sobre sus cuerpos (Fig. 1.1).

1.1 Eduard Tissé, toma de producción de Maguey, Tetlapayac, 1931. En: Sergei Eisenstein, Sol Lesser, Thunder Over Mexico. Los Angeles: Principal Distribution Corporation, 1933.

El motivo de la sexualidad como punto de encuentro, de choque violento pero también de encuentro extático entre dos extremos, está presente en los cuatro episodios centrales del film –su dimensión de alegoría histórica quizás más evidente en «Soldadera», el abortado episodio de la Revolución narrada desde la sufrida experiencia de la compañera de sucesivos combatientes de bandos enemigos, que culminaría con la entrada triunfante en la ciudad-capital. «¿Usted no sabe lo que es un sarape?», escribió Eisenstein a Upton Sinclair (su financista perpetuamente angustiado por la falta de un guión y cronograma de filmación) en un esfuerzo por convencerlo de la lógica casi orgánica del material aparentemente inconexo que le venía enviando a Hollywood:

Un sarape es la manta listada que lleva el indio mexicano, el charro mexicano, todos los mexicanos, en una palabra. Y el sarape podría ser el símbolo de México. Igualmente listadas y de violentos contrastes son las culturas de México, que marchan juntas y, al mismo tiempo, media un abismo de siglos entre ellas. Sería imposible urdir ningún argumento, ninguna historia completa de ese sarape, sin que resultara falsa o artificial. Y así tomamos, como motivo para la construcción de nuestro filme, esa proximidad independiente y contrastante de sus violentos colores: seis episodios que se suceden, diferentes de carácter, de gentes, de animales, de árboles y de flores distintas. Y, sin embargo, unidos entre sí por la unidad de la trama: una construcción rítmica y musical y un despliegue del espíritu y del carácter de los mexicanos (Eisenstein, citado en De la Vega Alfaro, 1998: 24).

Equiparando la mesa de edición con el telar, donde eventualmente encontrarán su estructura rítmica los hilos dispersos del material grabado, Eisenstein también esboza en ese fragmento un arte moderno capaz de hacerse cargo de los violentos contrastes entre lo nuevo y lo arcaico. En los saltos temporales entre eslabones históricos que coexisten uno al lado del otro, Eisenstein reconoce una estructura ya de por sí fílmica, un montaje ya realizado por el propio país que se le revela al viajero en su desplazamiento de una punta a otra.

Efectivamente, lo más sorprendente de las imágenes grabadas en México por Eisenstein y su equipo, pese a las persistentes incriminaciones de Sinclair, es la rapidez con la que esbozaron una imagen-síntesis del país convulsionado, de paso también inaugurando en México el noticiero de actualidades. Prácticamente desde el momento de su llegada el 8 de diciembre de 1930, los soviéticos no paraban, en palabras del pintor y crítico Adolfo Best Maugard (confidente y «supervisor oficial» de Eisenstein durante su estadía mexicana), de «viajar por millas y millas en avión, o durante horas en carretas de bueyes por rutas resistentes, de pasarse el día avanzando lentamente a lomo de burro; caravanas de hombres y cámaras marchando durante meses en busca de escenarios naturales sobre cumbres nevadas y por selvas repletas de animales salvajes, trabajando por semanas bajo un calor terrible –a fin de hacer el primer relato cinematográfico del país…» (Best Maugard, citado en Karetnikova, 1991: 28). El 14 de enero de 1931, apenas regresados de unas filmaciones en Acapulco y en plena preparación del viaje a Tehuantepec, Eisenstein, Tissé y Alexandrov se enteran del terremoto que acaba de azotar a Oaxaca y gran parte del suroeste del país. Al día siguiente ya han conseguido alquilar un avión hacia la ciudad de Oaxaca, donde permanecen dos días grabando sin parar. De vuelta al D. F. editan el material con premura y estrenan el 23 de enero, en los intervalos de una función de beneficencia para las víctimas del temblor, Desastre en Oaxaca, corto de 12 minutos y 25 secuencias precedidas por intertítulos (De la Vega Alfaro, 1998: 17-18). El desastre, se jacta Eisenstein en su autobiografía, por poco llegó a extenderse a la propia expedición, al constatar en pleno sobrevuelo del Popocatepetl en su regreso a la ciudad-capital el tanque prácticamente vacío (Karetnikova, 1991: 12). El 31 de enero, ya están nuevamente embarcados rumbo a Oaxaca, donde recorren Tehuantepec, Juchitán, San Mateo del Mar y otras localidades del istmo; regresan a la capital el 4 de marzo y de inmediato, tres días después, parten hacia Mérida, Yucatán, en un trimotor Ford 5 de Mexicana de Aviación, acompañados por los toreros David Liceaga y Paquito Gorráez, quienes protagonizarán el episodio «Fiesta». En abril están en Chichen Itzá filmando los planos del prólogo de las ruinas mayas; de ahí regresan en barco a la capital por el puerto de Veracruz, aprovechando el viaje para tomar unos exteriores con gran cantidad de extras en el pueblo colonial de Izamal. A principios de mayo llegan a Tetlapayac, donde tendrá lugar la accidentada filmación de «Maguey» (retratada en su nouvelle «Hacienda» por Katherine Ann Porter, quien, igual que sucesivas oleadas de visitantes y curiosos de la intelligentzia capitalina, había presenciado una parte del trabajo). Uno de los jóvenes peones enrolados para representar a los compañeros de Sebastián accidentalmente dispara y mata a su hermana con la pistola prestada por Tissé, llegando a ser perseguido por las tierras de la hacienda y golpeado como después en la secuencia del film; el actor protagonista casi muere de una fractura craneal al filmarse la secuencia de la ejecución. En agosto los rusos viajan a la ciudad de México para comenzar la filmación de las secuencias finales del Día de los Muertos, luego añadiendo material documental el propio 1 y 2 de noviembre. Regresan a Tetlapayac en septiembre para grabar algunas tomas adicionales. Octubre y noviembre, en medio de crecientes conflictos con Sinclair y su apoderado Hunter Kimbrough y con el régimen estalinista que lo acusa de deserción, Eisenstein y su equipo graban al presidente Ortiz y, en comisión especial, filman el «Desfile atlético del 20 de diciembre» sobre el que estrenan documental a los pocos días en el cine Palacio. En medio del vaivén, Eisenstein todavía debe negociar frenéticamente en varios frentes, tratando de conseguir fondos y permiso de sus referentes estadounidenses y soviéticos para filmar «Soldadera», el último episodio. El 12 de febrero de 1932, la batalla se da por perdida y todo el equipo se embarca, en automóvil, hacia la frontera en Laredo (donde los soviéticos son detenidos durante varios días por la aduana estadounidense, plazo que aprovecha Eisenstein, en un último intento desesperado, para tratar de convencer a las autoridades mexicanas que requisaran el material, declarándolo de interés nacional e impidiendo su uso y comercialización por Sinclair).

¡Que viva México! no registra ese movimiento frenético salvo oblicuamente y en contados momentos. Pero se manifiesta, en cambio, en la extrema compresión del montaje de atracciones –sobre todo en el prólogo y epílogo– y en la propia composición de muchas tomas donde predominan los picados, contrapicados y el uso del primer plano para resaltar elementos plásticos de valor simbólico y para aplanar el espacio de la imagen; organización visual que ya anticipa algunas de las más famosas tomas del primer Iván el Terrible (1945). En ese México tensado entre lo arcaico y lo moderno, en su «dualidad de atracciones» entre la «sencillez monumental y el barroco desenfrenado (en todos sus aspectos, español y azteca)», Eisenstein encontraba «en una suerte de proyección exterior de todas las líneas y rasgos individuales que llevaba y llevo conmigo como en un ovillo» (Eisenstein, 1984: t. I, 491). Pero el ritmo compositivo de su film también traduce el punto de vista móvil del viajero moderno, quien observa el objeto desde una variedad de ángulos en sucesión y en rápido contraste con otros elementos que captan su mirada: ese México multitemporal, de velocidad revolucionaria y petrificación arcaica, que atrae en los veinte y treinta a un vasto elenco de intelectuales y artistas, es también expresión del viaje accidentado que fue su condición de posibilidad. El film transcribe la alternación entre aceleración y estancamiento que muchas veces (como durante las lluvias en Tetlapayac que condenaban al equipo a semanas de inacción) llevaban el rodaje al borde del fracaso. Más allá de si, efectivamente, la «película maldita» de Eisenstein haya revelado al cine mexicano de la primera década sonora, como sugiere Inga Karetnikova (1991: 29), los paisajes más expresivos y su encuadre, lo cierto es que la figura del viajero artístico de vanguardia que encarnaba el cineasta surtía efectos profundos en ambientes intelectuales y artísticos de toda América Latina. El huésped extranjero solicitaba y autorizaba el giro hacia el país interior –hacia lo arcaico, provinciano y popular– tramado muchas veces desde París o Nueva York, donde los jóvenes latinoamericanos se veían interrogados con curiosidad sobre tierras «primitivas» apenas entrevistas hasta entonces.

Brasil redescubierto

De ese recorte de distancias, gracias a las nuevas tecnologías de transporte y comunicación, surgieron también nuevas geografías intelectuales y estéticas: nuevas formas de aliar y de amistarse entre viajeros del Sur y del Norte, un «pacto turístico» que apenas irónicamente alude al pasado colonial. «Una tarde, hacia octubre de 1929, caminábamos juntos por Palermo», le recuerda Victoria Ocampo a Waldo Frank en la carta que abre el primer número de Sur. «Entonces, por primera vez, el nombre de esta revista –que no tenía nombre– fue pronunciado». Revista, asegura ella, que le había exigido el amigo del Norte, una y otra vez, pese a su «resistencia pasiva», de esas «que acaban con la tenacidad inglesa en la India»: «Llegó el día de su partida. Todavía no me había inclinado usted hacia ninguna decisión definitiva. Pero me había llenado, en cambio, de inquietudes, de escrúpulos, de proyectos. Esto era el alba de su triunfo. Le prometí ir a continuar el debate en Nueva York». Pero todavía a esta revista que, de ahí en adelante, «será el lugar constante de nuestro encuentro», le hace falta una última confirmación, antes de poder escribir su nombre, el mismo, desde luego, que ya fuera pronunciado aquella vez, al caminar por los jardines de Palermo: «Fue escogido por teléfono, a través del Océano. Por lo visto todo el Atlántico se necesitaba para ese bautismo […] Entonces llamé por teléfono a Ortega, en España. Esas gentes tienen costumbre de bautizarnos… Así, Ortega no vaciló y, entre los nombres enumerados, sintió enseguida una preferencia: SUR, me gritaba desde Madrid» (Ocampo, 1931a: 7, 9, 14).

Desde luego, Sur ya era una suerte de desenlace del periplo de viajes cruzados, desde las visitas del propio Ortega y otros invitados del Centenario y los tours españoles de Borges y Girondo, hasta el celebrado viaje porteño de Marinetti en 1926, y el «regreso transtelúrico» –en la expresión de David Viñas (1982: 65)– de Güiraldes, cuyo Don Segundo Sombra se publicó ese mismo año. Gestada entre viajeros y entre viajes en direcciones contrarias, Sur giraba en torno de una constelación cosmopolita articulada por su directora-empresaria y los desplazamientos de ésta: expresaba el variado círculo «de los amigos que están en mi torno y en quienes tengo confianza» (Ocampo, 1931a: 14). El complicado ritual de bautismo que ese entre-lugar exige (antes que nada, para que no se le confunda con un denominador geográfico) involucra viajes de un hemisferio a otro y comunicaciones de larga distancia; operaciones de traslado y de traducción cultural que recuerdan a otras, quizás aún más intensas, acontecidas unos años antes entre París y San Pablo, en torno al poeta franco-suizo Blaise Cendrars y un grupo de jóvenes paulistas nucleados alrededor del ensayista y latifundista cafetero Paulo Prado. El recorrido colectivo del interior minero y el carnaval carioca emprendido por el pequeño grupo en 1924 marcaron un verdadero hito fundacional de la modernidad estética brasileña. La figura del antropófago, conceptualizada en 1928 por Oswald de Andrade –quien había procurado al autor de Poèmes élastiques en París en mayo de 1923, acompañado por su pareja, la pintora Tarsila do Amaral– es apenas otra modalidad, menos tilinga y más agresiva, de referirse a esa convivencia entre viajeros artísticos a la que también alude Sur: su inspiración, según la propia Tarsila, probablemente se remontara a un encuentro acontecido en Tiradentes, durante el viaje compartido a Minas Gerais, con un prisionero que se vanagloriaba de haber comido el corazón de su víctima, historia referida con entusiasmo por Cendrars en «Éloge de la vie dangereuse» (Amaral, 1997: 67-68).

Por invitación de Prado, Cendrars se embarca a Santos en enero de 1924, arribando a San Pablo a comienzos del mes siguiente. El 21 de febrero expone en el Conservatorio Dramático y Musical sobre «La nueva poesía francesa», charla seguida el 12 de junio por otra sobre pintura actual (con exposición de cuadros de Léger, Delaunay y Gleizes en posesión de Tarsila, Paulo Prado y Olívia Guedes Penteado, así como de obras de Lasar Segall y de la propia Tarsila) y una conferencia sobre «A litteratura negra» en Villa Kyrial, el salón literario regenteado por José de Freitas Vale, el 28 de mayo5. El 1 de marzo, corregidas y enviadas a París las pruebas de Kodak, su primer volumen de poemas «documentales», Cendrars viaja a Río en compañía de Tarsila, Oswald y Dona Olívia para presenciar el carnaval. Ese mismo mes el Correio da Manhã publica «Manifesto Pau-Brasil» de Oswald, inspirado, según dice el texto, en «una sugerencia de Blaise Cendrars: –Tenéis las locomotoras llenas, vais a partir» (Andrade, 1990: 66).

Volviendo a San Pablo, Cendrars anuncia a René Hilsum, su colaborador en la editorial Au Sans Pareil en París, un libro de poesías en cinco volúmenes, titulado Feuilles de route e ilustrado por Tarsila. El 1 de abril envía los primeros textos y dibujos a la vuelta de una pequeña excursión en automóvil a las fazendas São Martinho y Morro Azul, en el interior paulista. Allí también conoce a Luís Bueno de Miranda, dueño de Morro Azul: astrónomo, devoto de Sarah Bernhardt y descubridor –según su propia afirmación– de la Torre Eiffel celestial, a quien Cendrars dedicará el relato más largo de Le lotissement du ciel (1942). El 16 de abril, nuevamente acompañado por D. Olívia y Tarsila, así como por René Thiollier, Mário de Andrade, Oswald y su hijo Nonê, Cendrars llega a São João del Rei, Minas Gerais, visitando en los quince días siguientes las antiguas ciudades de Mariana, Ouro Preto, Divinópolis, Sabará y Congonhas, donde los profetas y el grupo de figuras de la Pasión del Aleijadinho en el Santuário do Bom Jesús de Matosinhos dejan una profunda impresión sobre el grupo. Al mes siguiente, Cendrars solicita bibliografía al gobierno de Minas para preparar una gran novela histórica sobre el escultor y arquitecto barroco, al tiempo que redacta los estatutos de la Sociedad de Amigos de los Monumentos Históricos del Brasil –dirigida por Oswald, Paulo Prado y D. Olívia, que el grupo resuelve fundar a su regreso–, impresionado por el estado de abandono de las antiguas ciudades mineras.

De nuevo en San Pablo, pocos días antes que lo sorprenda el levantamiento armado del general Isidoro Dias Lopes –llevándolo a refugiarse con Paulo y Marinette Prado en la fazenda que ellos poseen en Santa Cruz das Palmeiras–, Cendrars había empezado a trabajar en el guión de «una gran película de propaganda por el Brasil»; proyecto para el que se habría barajado, todavía desde París durante los preparativos del viaje, un guión de Oswald con el poeta suizo dirigiendo el rodaje y Paulo Prado encargado de la producción6. Al haberse reestablecido el orden, Cendrars vuelve unas semanas a San Pablo antes de embarcarse rumbo a Cherbourg el 19 de agosto. A bordo del buque Gelria bosqueja el esquema de Le Brésil, libro que contaría, además del propio viaje a San Pablo, Río y Minas, la colonización del país, con otros capítulos dedicados a «la cuisine; la musique; la vie dans une fazenda; les nègres; voyage à l’intérieur, les indiens; les arts; le cinéma; les églises; arts populaires; aventuriers […]; les églises de Minas» (Eulálio, 2001: 289). El proyecto (como el film) nunca verá la luz pero en diciembre de 1924, hospedado en la casa del poeta en Tremblay, Oswald recibe de la mano de éste el primer ejemplar de Feuilles de route; obsequio retribuido en agosto del año siguiente por uno de Pau-Brasil, publicado por la Au Sans Pareil y asimismo ilustrado por Tarsila (a quien, en billete a París desde la casa de campo de Cendrars, Oswald había pedido casamiento poco antes). La dedicatoria rezaba: «A Blaise Cendrars, por ocasião da descoberta do Brasil».

Como el viaje eisensteiniano a México unos años despué –cuya visión del país se forjó en contacto estrecho no sólo con Rivera y con la vanguardia plástica nacional sino, además, con la colonia de artistas e intelectuales extranjeros–, también el de Cendrars a Brasil desencadenó una proliferación poética y plástica, reanudada en los viajes siguientes de 1926 y 1927-28, una corriente infinita de visitantes tropicales a París y Tremblay y un intercambio epistolar mantenido durante toda la vida del poeta. Oswald y Tarsila, sobre todo, desde aquel primer encuentro en la rue du Mont-Doré en 1923, formaban el núcleo de esa conversación artística móvil que se desplazaba, al decir de Lourival Gomes Machado, en «el itinerario doble de los navíos que van a Le Havre y de los trenes que conducen a Ouro Preto» (Machado, 1946: 104). Como elenco secundario figuran Paulo Prado –amigo íntimo de por vida, en cuya casa en Higienópolis Cendrars solía reunirse con sus amigos paulistas– y los compañeros del viaje de descubrimiento a Minas, sobre todo Mário de Andrade y René Thuillier (quienes escribirán un largo poema y un relato dedicados a la experiencia: «Nocturno de Belo Horizonte» y «De São Paulo a São João del Rei»). De la adopción del punto de vista itinerante de su huésped por parte de los jóvenes paulistas surge así una novedosa puesta en valor de lo propio-ajeno, de enormes consecuencias artísticas e incluso políticas, como demostrará la patrimonialización de Ouro Preto en 1933, a escasos años de haberse fundado la Sociedad de Monumentos. «Cendrars ha descubierto, pues, a América –escribirá W. Mayr al regreso del poeta a París en el Journal Littéraire– la América del Sur, y el Brasil en particular […] Mejor aún: él ha hecho descubrir el Brasil a un número de brasileños que lo desconocían» («Chez Blaise Cendrars», Le Journal Littéraire, Paris, 3 janvier de 1925, citado en Amaral 1997: 16). Pero como insiste Haroldo de Campos, antes que una relación entre el maestro metropolitano y sus discípulos provincianos, el viaje compartido incitaba una transferencia de saberes e inspiraciones en ambas direcciones que, si a los brasileños les abría la posibilidad de colocarse en la distancia y fugacidad de una mirada turística que desfamiliarizaba los paisajes recorridos, a Cendrars le permitía traspasar la mera visión de superficie y dotar de densidad antropológica a sus kódaks: «Cendrars descubrió el Brasil de la mano de Oswald y de sus compañeros modernistas, como un momento nuevo, excitante, en su itinerario de peregrino sensible en busca de la pureza salvaje» (Campos, «Uma poética da radicalidade», en Andrade, 1990: 34).

1.2 Tarsila do Amaral, «Cidade da Serra – Vitória». Lápiz s. papel, 1925. San Pablo: Instituto de Estudios Brasileños.

Hay, no obstante, diferentes acentos y modulaciones de este lenguaje plástico-poético forjado en route. Ahí donde la poesía de Oswald se ensancha con discursos literarios e históricos convocados por alusiones irónicas, la de Cendrars tiende a la inmediatez de la imagen fotográfica; instantáneas que los bosquejos de Tarsila traducen en siluetas elementales de trazo rápido y firme: apenas una línea curva le alcanza para señalar una montaña, una recta vertical con cinco puntos para una palmera, una horizontal para el mar y el horizonte (Fig. 1.2). Poeta de la velocidad y de lo sensorial, Cendrars no procura como Eisenstein o Artaud las sedimentaciones milenarias de culturas precolombinas –hasta el«museo colonial» minero lo antecede apenas por un siglo y lo impresiona menos por lo antiguo que por su caracter de pasado reciente ya desvanecido. «J’adore cette ville –anota en el último de los seis poemas firmados en San Pablo– Ici nulle tradition/ Aucun préjugé» (Adoro esta ciudad/ aquí ninguna tradición/ ningún prejuicio) (Cendrars, 1944: 236). Esa metrópolis de escasa edad se convierte, para el poeta-viajero, en una respuesta sorprendente a sus plegarias de olvido y ennui civilizatorio todavía teñidas, al pasar por las costas africanas, de primitivismo vitalista («Adieu Europe […]/ Je veux tout oublier ne plus parler tes langues et coucher avec des nègres et des négresses des indiens et des indiennes des animaux des plantes» [Adiós Europa […]/ Quiero olvidar todo no hablar más tus idiomas y acostarme con negros y negras indios e indias animales plantas] (Cendrars, 1944: 203)). San Pablo, destino del viaje que había empezado en París, la ciudad-luz, no marca aquí el retorno a un tiempo anterior a Occidente, prehistórico y aún en sintonía con la naturaleza y con el cuerpo. Por el contrario, representa su futuro feliz, una nueva primitividad sin memoria, originalmente moderna y no constreñida por historia alguna, donde «[s]euls comptent cet appétit furieux cette confiance absolue cet optimisme cette audace ce travail ce labeur cette spéculation qui font construire dix maisons par heure...» [sólo cuentan ese apetito furioso esa confianza absoluta ese optimismo esa audacia ese trabajo esa labor esa especulación que hacen construir diez casas por hora] (Cendrars, 1944: 236). San Pablo es el paraíso de la simultaneidad, superficie virgen para desplegar impresiones sin orden ni jerarquía, tal como, en los apuntes del cuaderno de Tarsila que elige Cendrars para ilustrar el texto, aparecen uno al lado de otro los elementos plásticos aún por ordenarse en cuadro, en paisaje: «Je vois une tranche de l’ avenue Sao-Joao/ Trams autos trams/ Trams-trams trams trams» [Veo un trecho de la avenida São João/ trams coches trams/ trams-trams trams trams] (Cendrars, 1944: 236).

La imagen poética moderna busca fundirse con la máquina, que es al mismo tiempo su objeto y su condición de enunciación, su base tecnológica, arrojando un espacio-tiempo alisado por la aceleración perceptiva que, igual que los nuevos medios de transporte, disuelve el mundo material exterior en una extensión de la conciencia replegada sobre sus propios procesos estéticos: «Le rapide fait du 110 à l’heure/ Je ne vois rien» [El rápido va a 110 por hora/ No veo nada] (Cendrars, 1944: 197), anota Cendrars al salir de París. La propia escritura se reconoce como parte de ese ensamblaje maquinal que interrumpe y sabotea cualquier ilusión contemplativa como cuando, a la salida de Le Havre, la máquina de escribir del poeta viajero distrae de sus ensueños a una joven compañera de a bordo: «La bruit de ma machine à écrire l’empêche de mener ce rêve jusqu’au bout/ Ma belle machine à écrire qui sonne au bout de chaque ligne et qui est aussi rapide qu’un jazz/ Ma belle machine à écrire qui m’empêche de rêver à babord comme à tribord...» [El ruido de mi máquina de escribir le impide llevar este sueño hasta el fondo/ Mi bella máquina de escribir que suena al final de cada línea y que es tan rápida como un jazz/ Mi bella máquina de escribir que me impide soñar a babor y a estribor…] (Cendrars, 1944: 200-201). En la materialidad de la letra, ese tiempo-conciencia maquinal se manifiesta por la eliminación de puntuación: sólo la versificación (el corte entre una línea y la próxima) y la prosodia interna de la frase le imponen un ritmo y una acentuación melódica a la corriente de elementos igualados en un mismo plano-movimiento indiferenciado.

Viaje poético, transposición lírica de la experiencia de exteriorización del yo, el texto de Cendrars va a contramano de lo que Gonzalo Aguilar (2009: 173) señala como la característica principal del viaje de vanguardia, la compresión del «espacio [que] se transforma en el intervalo –cada vez menor– entre una ciudad y otra […] Ciudades y tecnología, continuidad en el espacio y ruptura en el tiempo: nuevos puntos de partida para las prácticas artísticas y culturales». Feuilles de route no es sino una poesía de ese intervalo, un canto de ese movimiento eliminador del espacio pero que aquí ocupa prácticamente todo el espacio poético: «Une heure de taxi le long de la plage/ Vitesse klaxons présentations rires…» [Una hora de taxi a lo largo de la plata/ Velocidad bocinas introducciones risas…]; «Nous faisons encore un tour en auto avant de prendre le train/ Nous traversons des bananeraies poussiéreuses/ Les abattoirs puants…» [Hacemos todavía una gira en auto antes de tomar el tren/ atravesamos bananales polvorientos/ los mataderos apestosos] (Cendrars, 1944: 220, 226). La belleza tropical estriba para Cendrars precisamente en esa fusión violenta entre los ritmos «elementales» de la maquina y la naturaleza, emblematizada por los postes telegráficos de la línea Santos-San Pablo que, en menos de tres meses, ya han echado raíces y empezado a brotar. En su fuerza expresiva y elemental, la naturaleza tropical es ya moderna antes de su re-conocimiento por una plástica poética de rápidos trazos: «La terre est rouge/ Le ciel est bleu […] La forêt a un visage d’indien...» [La tierra es roja/ El cielo es azul […] El bosque tiene cara de indio] (Cendrars, 1944: 228). Naturaleza que, como los afiches y la arquitectura de las favelas, no provee apenas la materia prima, el «contenido» exótico, a la expresión poética, sino que participa de ésta a nivel formal, como las islas de la costa entrevistas desde el buque que son interrogadas por sus propiedades plásticas (proponiendo símiles figurativos que, poco después, serán recogidos por Tarsila en cuadros como O ovo (Urutu) [1928] o Floresta [1929]): «La côte du Brésil est semée d’ilôts ronds nus […] On dirait des oeufs bigarrés qu’un gigantesque oiseau a laissé choir/ Ou des fientes volcaniques / Ou des sphingtéas de vautour...» [La costa del Brasil está sembrada de islotes redondos desnudos […] Se diría que son los huevos variopintos que un pájaro gigantesco ha dejado caer/ O heces volcánicas/ O esfinges de buitre] (Cendrars, 1944: 217).

Es ahí donde la poesía de Oswald, en Pau-Brasil, se aleja de la de Cendrars, con la que comparte la forma del cuaderno poético y el montaje discontinuo de elementos plásticos, apenas separados por el encabalgamiento entre líneas carentes de puntuación –sobre todo en «Roteiro das Minas» y «Lóide Brasileiro», las dos secciones que narran, respectivamente, el periplo minero de 1924 y un viaje transatlántico de regreso a Santos. Pero ahí donde, para Cendrars, esa visión sintética busca captar al mundo exterior en su inmediatez relampagueante, en Oswald esa postal turística exige un trabajo previo de desfamiliarización para poder proceder, en la expresión de Décio Pignatari, a la (re)posesión del objeto enfocado. Hay una carga de conocimiento previo que debe ser exorcizada para despojar la imagen de capas de sentido que, no obstante, siguen ahí presentes bajo forma de desmentida irónica: un «realismo auto-expositivo» construido a partir de la «sátira continua del propio verso»; una «poesía de la posesión en contra de la propiedad» (Pignatari, citado en Andrade, 1990: 26). «Convite», el primer poema del itinerario minero, resume bien ese montaje de atracciones poético que convoca no meras superficies visuales expuestas al ojo de la cámara, sino un conjunto de sentidos histórico-geográficos que esta imagen desmonta críticamente al yuxtaponerlos:

São João del Rei

La fachada del Carmo

La iglesia blanca de San Francisco

Las colinas

El arroyo del Leñador

Id a São João del Rei

De tren

Como los paulistas fueron

A pasos de hierro

(Andrade, 1990: 127)7

Hay también, anticipándose a algunos de los poemas que Mário de Andrade publicara en Clã do jabuti unos años después, el puro goce de la musicalidad del idioma popular homenajeada desde el manifiesto-prólogo, como en la imagen sonora del canto de los pájaros silvestres formada por sus nombres vulgares: «Codorna tucano perdiz araponga/ jacu nhambu juriti» (Andrade, 1990: 128). No deja de ser nunca «poesía documental», poesía-kódak calcada sobre el ritmo mismo del viaje ferroviario, como en el bellísimo «Longo da linha» que parece responder directamente a «Îles», el poema de Feuilles de route que Cendrars publicara en abril de 1924 en la revista Novíssima: «Coqueiros/ Aos dois/ Aos três/ Aos grupos/ Altos/ Baixos’ [Palmeras/ De a dos/ A tres/ En grupos/ Altas/ Bajas» (Andrade, 1990: 132). No obstante, la escritura de Oswald está simultáneamente envuelta en una tensa y polémica política de la lengua que oscila, por un lado, entre la sarcástica reescritura de Gonçalves Dias o de los «Anúncios de São Paulo» –redactados por la Secretaría de Agricultura–, y el pathos de la invocación de los paisajes de Lagoa Santa o de Sabará y, por otro, entre la compresión sintética del poème-blague y la transcripción de letreros, menús de vagón-restaurante, fichas de biblioteca o indicaciones de camino encontradas al paso. El ready-made oswaldiano, como propone Haroldo de Campos, está compuesto de dos vertientes, «la destructiva, de-sacralizante, y la constructiva, que re-articula los materiales previamente desjerarquizados […] El ready-made contiene al mismo tiempo elementos de destrucción y de construcción, de desorden y de orden nuevo» (Campos en Andrade, 1990: 24-25). Poesía, anota Oswald, es «a descoberta/ Das coisas que eu nunca vi» [el descubrimiento/ De las cosas que nunca vi]: es un modo verbal de exploración, «poesia bandeirante» que encuentra, por tanto, en el viaje por el espacio urbano, nacional e intercontinental un símil de sus propias operaciones hacia el interior de la lengua. «Poesía de exportación», como declara el «Manifesto Pau-Brasil», de apertura hacia los lenguajes cosmopolitas de vanguardia al hacer el levantamiento de la materia prima nacional; la producción lírica y programática de Oswald en la década del veinte puntualiza y reflexiona mejor que cualquier otra sobre la íntima relación del modernismo paulista con el boom cafetero que, como apuntó Sérgio Miceli (1979: 14), abrió espacios de experimentación blindados de las presiones del mercado, gracias al mecenazgo por parte del latifundio cafetero. Así como «el tren divide al Brasil/ Como un meridiano», también la cartografía poética de Pau-Brasil des- y reterritorializa al país con el arco de tensión San Pablo-Ouro Preto/Congonhas, proporcionando el nuevo eje giratorio de un relato cultural no sólo des- sino también (re) sacralizador –notoriamente en el poema «Ocaso», donde «No anfiteatro de montanhas/ os profetas do Aleijadinho/ monumentalizam a paisagem» [en el anfiteatro de las montañas/ los profetas del Aleijadinho/ monumentalizan el paisaje] (Andrade, 1990: 135-36).

El espacio-tiempo «accidentado» que Tarsila, Oswald y Cendrars van forjando en su diálogo plástico-poético de 1924 no remite así a la avería técnica, al colapso del «conjunto maquinal», a pesar de que Cendrars, en las estrofas de «Sud-Américaines» y aún más en los relatos en prosa de los cuarenta y cincuenta en los que vuelve sobre sus experiencias brasileñas de los veinte, se jactará extensamente de sus peligrosas hazañas de automovilista-pionero. Pero en Feuilles de route y en Pau-Brasil, antes que la ruptura violenta del flujo de percepciones brindado por la velocidad, se trata de su intersección con temporalidades otras, condensando intensidades locales que la mirada móvil no sólo capta sino que también se deja captar por ellas en una suerte de contra-ritmo gozoso, abandonándose a la contemplación de unas cabras pastando al lado de las rieles, o a la escucha de relatos pueblerinos de crímenes pasionales. Como en las tintilaciones de una cinta de cine mudo, el viaje poético del descubrimiento de Brasil no es éxtasis del movimiento continuo, sino secuencia relampagueante de aceleración y quietud, de partidas y de altos en el camino.

Historias de accidentes

La declaración de Ouro Preto como patrimonio artístico nacional en 1933 y la de Diamantina, São João del Rei, Tiradentes y Mariana en 1938 (un año después de la creación del Servício do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuyo anteproyecto había sido redactado por Mário de Andrade), como también la extensión de la red iniciada bajo el gobierno federal de Washington Luís (1926-1930), hablan de la estrecha relación, en las décadas del veinte y el treinta, entre las prácticas artísticas de viaje y revalorización de la cultura material, plástica y sonora nacional con un emergente Estado emprendedor y con una industria turística –aliada, por su parte, con petroleras y con la industria automotriz. La automovilidad, promovida por esos distintos actores como alternativa a la tecnología linear y arborescente de la red ferroviaria, prometía abrir al conductor individual acceso a un campo abierto de nexos y destinos poniendo al alcance de la máquina los espacios y tiempos aún no alcanzados por la red ferroviaria. El automóvil, como herramienta de desplazamiento y percepción móvil del entorno, ponía así al alcance lo no-moderno, proporcionando la base tecnológica para la yuxtaposición de tiempos no-simultáneos sobre un mismo plano de representación que caracterizaba las estéticas modernas de vanguardia en Latinoamérica.

1.3 Erich Hess, «Ouro Preto». Fotografía, 1939. Archivo de IPHAN, Río de Janeiro. Nótese en la parte central de la imagen el recientemente terminado Grande Hotel de Oscar Niemeyer.

El Grande Hotel de Ouro Preto, proyectado por Niemeyer en 1938 y construido entre 1940 y 1944, no hace más que emplazar materialmente, in situ, esa reapreciación del pasado a la luz de la modernidad técnica (Fig. 1.3). En su combinación audaz entre citas de elementos barrocos –el tejado, el piano nobile de la recepción y cafetería, y la rampa curva en diálogo con las escaleras del Palacio Gubernamental al frente– con un lenguaje geométrico funcionalista, que revisita los diseños del Ministerio de Educación y Salud carioca y del Pabellón de la Exposición Universal de Nueva York de 1939, el Grande Hotel transcribe material y ediliciamente un pasado reapreciado gracias a la tecnología. Es así como, en su defensa del proyecto, Lúcio Costa identifica al automóvil y al hotel moderno como dos partes complementarias del patrimonio histórico rescatado y puesto en valor para su disfrute turístico:

De la misma manera en que el automóvil de última generación recorre las veredas de la ciudad-monumento sin causar daño visual alguno a nadie, e incluso colabora en hacer más viva aún la sensación del «pasado», así también la construcción de un hotel moderno de buena arquitectura no perjudicará en nada a Ouro Preto, ni siquiera bajo el aspecto sentimental ya que, al lado de una estructura como ésta, tan leve y nítida, tan niña, si podemos decirlo así, los antiguos techos deslizándose uno sobre el otro, las bellísimas estuquerías de las portadas de S. Francisco y del Carmo, la Casa dos Contos, pesadísima, con esquinas hechas en piedra de la sierra de Itacolomy, todo eso forma parte de ese pequeño pasado tan espeso para nosotros […] parecerá mucho más distante, ganando al menos un siglo en ancianidad (Costa, citado en Dias Comas, 2005: 172)8.

La automovilidad vehiculiza, por así decirlo, una configuración novedosa de integración nacional y de dependencia tecnológica que, a partir del papel más activo del Estado exigido por sus requerimientos infraestructurales, también desencadena una producción plástica, literaria y, sobre todo, arquitectónica destinada a nacionalizar, como paisajes patrimoniales, los espacios hacia donde se lanzan las avanzadas turísticas (Fig. 1.4). Como veremos en el capítulo siguiente, el auge de la arquitectura como área de confluencia de contiendas estético-políticas en los treinta y cuarenta también responde a esa necesidad de re-enmarcar las relaciones materiales y simbólicas entre ciudades y campañas, cultura y naturaleza, a la luz de su mutuo acercamiento gracias a la tecnología. Pero no sólo la arquitectura, también la pintura, la fotografía, la poesía y la crónica no son apenas representaciones de ese proceso de compresión espacio-temporal, sino que contribuyen activamente al ensamblaje técnico-cognitivo en el que nuevas formas de percibir y vivenciar espacios y lugares repercuten directamente sobre sus usos. La patrimonialización de la herencia cultural, a la zaga del viaje modernista y la designación de reservas naturales y parques nacionales en las antiguas fronteras selváticas y desérticas, revalorizadas ahora desde lenguajes estéticos, son sólo los ejemplos más marcados de esta multidisciplinaria producción del espacio.

1.4 Erich Hess, «Diamantina». Fotografía, década de 1930. Archivo de IPHAN, Río de Janeiro.

La llegada del automóvil a la región –los primeros modelos aparecen en Brasil y en el Río de la Plata antes de 19009– ponía de relieve las contradicciones entre una modernidad agro-exportadora, oligárquica y latifundista, y un capitalismo industrial que necesitaba abrir nuevos mercados de exportación para absorber su sobreproducción de mercancías. A falta de un suministro organizado de repuestos y de mecánicos con conocimiento técnico (que los primeros propietarios de automóviles solían contratar y traer de Europa y Estados Unidos, junto con las máquinas), hasta aproximadamente principios de la década de 1910, el automovilismo no pasaba de una práctica de ocio y ostentación limitada a un pequeño sector de la élite, confinada además a unas pocas calles pavimentadas de los principales centros urbanos. «El monstruo rodó pesadamente, trepó las calles y chocó los tranvías: sus pasajeros salían gritando. A veces el ruido sugería que iba a reventar», un cronista carioca describía el estreno, en 1897, del Serpollet de ocho caballos que acababa de traer de Francia el periodista José do Patrocínio (Casal Tetlock, 1996: 62). La nómina de automovilistas en esos primeros años incluía a los grandes barones del café, en Brasil, como Francisco Matarazzo, Antônio Prado Júnior y Francisco Leite de Bittencourt Sampaio (portador de la primera licencia nacional de conducir, otorgada en Río en 1903) o al futuro presidente Marcelo T. de Alvear, en Argentina, quien en 1906 participó en la primera carrera de automóviles en el hipódromo de Núñez. En Caracas, el propio dictador Juan Vicente Gómez asistía, en 1913, a la fiesta de inauguración del Automóvil Club de Venezuela, organizada, como informaba la revista Elite, por un grupo de «caballeros amantes de los deportes y de las mujeres bonitas» (Bátiz, 2007: 74). Aun así, con las primeras importadoras y garajes que aparecieron poco después de 1900, la tenencia de automóviles como señal de estatus social se extiende rápidamente, poniendo los países latinoamericanos a la par –y en algunos casos incluso por encima– de la media europea: en Argentina, de los nueve importados en 1900 se pasa a 16 en 1901, 28 en 1902 y 62 en 1903; Río de Janeiro sólo cuenta seis automóviles en 1903 y 99 en 1907; San Pablo pasa de cinco en 1901 a 84 en 1904; Montevideo cuenta 59 vehículos en 1905 y 109 en 1906. Hacia finales de la década ya se registra el crecimiento exponencial de las importaciones: Argentina tiene 4.800 unidades en 1910, 75.000 en 1921 y 420.000 en 1931, convirtiéndose no sólo en el país latinoamericano con más automóviles, sino también en el cuarto a nivel mundial entre 1920 y 1930. Uruguay, por esos mismos años, ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto al número de automóviles por cantidad de habitantes. Brasil, entre 1908 y 1920, importa un total de 24.475 unidades, representando el cuarto o quinto mercado de exportación más importante para la industria automotriz estadounidense –superado todavía por México, el segundo país más importante de la región en cuanto al número total de vehículos (Casal Tetlock, 1996: 20, 92; Piglia, 2014: 17; Wolfe, 2010: 16, 26).

La proliferación de automóviles en las primeras décadas del siglo no contaba con una expansión paralela de rutas y redes de soporte. Los primeros automovilistas todavía debían acudir a almacenes y farmacias para comprar combustible en forma enlatada: sólo en 1925, tres años después de dictarse la Ley de Hidrocarburos, los caraqueños disfrutaban de un suministro regular de gasolina gracias a las bombas instaladas en la ciudad por la Standard Oil Company10. A partir de los años veinte, con las manufacturadoras estadounidenses apostando fuertemente al mercado latinoamericano, se multiplican las plantas de ensamblaje en la región: en 1920, Ford establece en San Pablo su primera planta ensambladora de partes importadas desde Detroit; General Motors inaugura la suya en Montevideo en 1926, año en el que la marca rival negocia un gigantesco contrato para fabricación de gomas en la región del río Tapajós. Fordlândia, un enclave de un millón de hectáreas en el estado de Pará, en cuya plaza central cerca de tres mil obreros trabajan bajo jurisdicción efectiva de la compañía –que también tiene los derechos exclusivos sobre cualquier yacimiento petrolífero o mineral que se descubriese en su territorio–, representa el primer intento sistemático de implantación de un polo industrial en la Amazonia. La mayor versatilidad de los modelos estadounidenses en condiciones adversas es rápidamente explotada en campañas publicitarias dirigidas al mercado hemisférico: el Ford Model T, explica en 1908 un aviso del Almacén Americano William H. Phelps, representante exclusivo de la marca en Venezuela, «es más angosto y corto que otros automóviles y por consiguiente mucho más fácil de maniobrar en nuestras angostas calles». Todavía en 1913, la casa Phelps insiste: «Si hay en su localidad malos caminos, éste es el automóvil que necesita. Si tiene que cruzar pasajes arenosos, puede hacerlo en un automóvil Ford» (Bátiz, 2007: 51, 53).

En Brasil, la marca contrata como su estrella publicitaria al Marechal Cândido da Silva Rondon, legendario jefe del cuerpo de ingenieros militares y explorador amazónico, quien en 1926, en un telegrama enviado –según el aviso publicitario– desde Cuiabá, Mato Grosso, a la central paulista de la compañía, asegura haber cubierto los 1.140 kilómetros entre ambos puntos en apenas 43 horas, para concluir: «Considero a Ford uno de los benefactores de la civilización industrial y un socio venerable en la penetración de los sertones del Brasil» (Wolfe, 2010: 71). Otra espada publicitaria de la marca, el novelista y editor Monteiro Lobato, traduce tres libros del propio Henry Ford y en 1926 escribe una serie de artículos celebratorios en O Jornal, en apoyo de la concesión amazónica, reunidos ese mismo año en su libro Como Henry Ford é visto no Brasil. Las marcas norteamericanas también financiaban una gran muestra de automóviles y construcciones viales en la Exposición del Centenario de Río de Janeiro en 1922, incluyendo la proyección de películas como The Story of an Automobile y An Oil Field Dodge: Automobile Picture. Para aumentar las ventas en el interior (donde se ofrecían descuentos especiales a personajes de prestigio simbólico como médicos y curas) las marcas norteamericanas implementaban «caravanas de ventas» como los dieciséis Fords de distinto calibre y potencia que recorrían el interior paulista en mayo de 1926, cubriendo 25 ciudades en 43 días. Juan Shaw, representante de la marca en Uruguay, había realizado una gira similar por el interior en 1911 en un Model T, a fin de demostrar la adaptabilidad del vehículo a los precarios caminos orientales. Hitos similares iban a figurar pronto como atracción principal de los salones de automóviles, celebrados regularmente desde 1918, en Argentina, y 1923, en Brasil, en los que se organizaban raids y pruebas de resistencia: en 1926, Studebaker auspiciaba una carrera entre Santos y Florianópolis; Hupmobile y Ford hicieron lo propio unos años después para un raid San Pablo-Buenos Aires, de más de cinco mil kilómetros de distancia. En el test de resistencia del salón paulista de 1929, un Ford Model T se mantuvo en movimiento por 202 horas sin parar (Wolfe, 2010: 76; también Casal Tetlock, 1996: 91; Piglia, 2014: 29, 106).

Los clubes, muchas veces con aportes discretos de las marcas importadoras, eran también los voceros principales de la necesidad de construir redes viales. En la Argentina, el ACA y el TCA intervenían ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales a favor de leyes de vialidad y extensión de caminos, con la organización de eventos-faro como el Congreso Nacional de Vialidad, en 1922, y el Congreso Panamericano de Carreteras, en 1925, ambos auspiciados por el TCA, o la Conferencia Nacional de Turismo, realizada por el ACA en 1928 en Alta Gracia, Córdoba11. En San Pablo,

Washington Luís, al mismo tiempo que ocupaba el cargo de prefecto, también se desempeñaba como presidente de la Asociación de Carreteras del Estado (Antônio Prado Júnior, hijo de su predecesor, futuro prefecto carioca y hermano del mecenas del grupo modernista, hacía de tesorero). En esa doble capacidad, jugaba un papel decisivo en la primera mitad de los años veinte en la expansión de la red vial paulista y su interconexión con Minas Gerais y Río de Janeiro: ya en 1916, con trabajadores prisioneros, se había completado la ruta a Santos; el camino San Pablo-Río tardaría aún hasta 1925 debido a postergaciones en la parte carioca de las obras. Para su ascensión presidencial en 1926, Luís hacía cuestión de trasladarse a la capital federal al volante de su propio automóvil, invocando uno de sus lemas centrales: «governar é fazer estradas» (Wolfe 2010: 34).

El «Movimento de Boas Estradas» (inspirado en el Good Roads Movement estadounidense) presionaba desde hacía tiempo por la extensión de redes viales hacia el interior. En 1925, la causa ya contaba con sucursales en Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Río y San Pablo, además de una revista, A Estrada de Rodagem, de circulación nacional. En enero de 1926, con el auspicio de esas asociaciones, gobernadores y funcionarios de varios estados del nordeste se reunían en Recife para celebrar el primer «Congresso de Boas Estradas, Instrução e Saúde Pública», nombre indicativo de la «misión civilizatoria» atribuida a la automovilidad. Es sugerente, cuanto menos, la cercanía de fechas con el primer Congresso Brasileiro de Regionalismo, celebrado en Recife al mes siguiente, cuyo discurso-manifiesto de inauguración, pronunciado por Gilberto Freyre, incluía una encendida defensa de las viejas y estrechas calles nordestinas: «Bien ubicadas, ellas son, entre nosotros, superiores no sólo en lo pintoresco sino también en cuanto a higiene a las calles grandes. Las calles grandes son necesarias, nadie dice que no, debido a las exigencias del tránsito moderno, pero ellas no deben excluir a las estrechas» (Freyre, 1996: 53)12.

Efectivamente, gracias a subsidios del programa federal contra las sequías durante la presidencia del paraibense Epitácio Pessoa (1919-1922), la construcción de rutas por fuera de los principales estados cafeteros recibió un primer empujón, para languidecer durante la administración de Arturo Bernardes (1922-1926) y volver a tomar fuerza en la de Washington Luís, con la primera Ley Federal de Carreteras entrando en vigencia en enero de 1927, por la cual las tasas de importación sobre automóviles se destinaban a subsidiar la ampliación vial por parte de los estados (Wolfe, 2010: 37, 51-56). En Venezuela, el primer Plan de Construcción de la Vialidad de 1910 obligaba a cada entidad administrativa a construir y mantener al menos una carretera central pavimentada según el sistema Mac-Adam, con dos capas de piedras picadas aplanadas mediante cilindros de acero. Según Manuel Caballero, además de fomentar el desarrollo económico en el interior, el régimen de Juan Vicente Gómez también buscaba facilitar así «la movilización terrestre de las tropas para que puedan cumplir las funciones de una policía nacional, lista para reprimir los posibles alzamientos» (citado en Bátiz, 2007: 36).

La rápida expansión de la automovilidad conllevaba disputas políticas y culturales por el espacio público, el acceso a los nuevos regímenes de velocidad o su falta, nivelando vertiginosamente la fisonomía social y geográfica de América Latina con una violencia de la cual los frecuentes accidentes eran sólo como la cara más visible. A pesar del intento por parte de las autoridades municipales por reglamentar el tránsito motorizado e imponer límites de velocidad –las primeras normas en San Pablo, decretadas en 1903, preveían un límite general de 40 km/h y, en las zonas céntricas urbanas, de 12 km/h; las de Caracas, en vigencia desde 1908, una velocidad máxima de 10 km/h– éstos raramente eran vigilados por la policía. Aún en 1920 O Estado de São Paulo advertía al desdichado peatón sobre los «automóviles innumerables que, haciendo rugir estrepitosamente a los motores desinhibidos, vuelan sobre el asfalto y las calzadas en arremetidas locas y fantásticas, arrojando a la muerte y al desmembramiento las personas y vehículos que intenten cruzar esas avenidas» («Os automóveis», O Estado de São Paulo, 4 de diciembre de 1920: 5. Citado en Sevcenko, 1992: 76)13. «Los coches raramente se detienen después de haber atropellado un peatón –un diplomático inglés informaba secamente a Londres desde San Pablo– y la policía no parece hacer esfuerzo alguno por identificar los chóferes ni tampoco por prevenir la recurrencia de accidentes similares» (citado en Wolfe, 2010: 41)14. En Río de Janeiro, donde el Automóvel Club se había opuesto con éxito a la introducción de límites de velocidad, entre 1908 y 1918 se registraban 20.907 accidentes, de los cuales 279 tenían consecuencias fatales. «Suicida manía de la velocidad», se quejaba, en 1912 en Caracas, el editorialista de El Cojo Ilustrado, un año antes del primer accidente fatal en Venezuela: «¡Qué vértigo es ese! A qué objeto devorar sesenta kilómetros por hora, como si tras de nosotros, a todo correr de sus bridones, corrieran los lanceros de Zuazola o Antoñazas! […] Al tiempo que la terrible máquina nos aligera el paso, nuestros miembros ambulatorios se atrofian» (citado en Bátiz, 2007: 60).

A diferencia de esas voces aisladas, el grueso de la cultura literaria y artística compartía el entusiasmo con que João do Rio saludaba al «automóvil, señor de nuestra época, creador de una vida nueva, caballero encantado de transformación urbana» (citado en Azevedo y Sacchetta, 1989: 14). Revistas asociadas con la modernización cultural como Fon-Fon y Klaxón no sólo invocaban con sus mismos nombres a la tecnología automovilística para emblematizar su propia arremetida contra la tradición sino que, además, regularmente publicaban piezas literarias y hasta información técnica sobre nuevos hitos del automovilismo. A la par de los nuevos magazines como Auto-Propulsão y Auto-Sport, en Brasil, Motor y Automovilismo, en Argentina, las revistas literarias seguían enfervorecidas las hazañas de los pilotos: en 1908, el conde francés Pierre Lesdain emprendió el primer ascenso del Corcovado a bordo de un Brasier de cuatro cilindros y 16 caballos; en 1908, el mismo Lesdain cubrió la distancia entre Río y San Pablo en un viaje de 34 días plagados de averías y emergencias. En 1905, el mendocino José M. Piquero fue el primero en cruzar los Andes en un Oldsmobile, habiendo hecho el viaje entre Las Cuevas y Santiago en apenas siete días. Entre 1913 y 1916 la periodista y escritora Ada Elflein recorrió la Patagonia argentina y chilena (Becerra, 2012), acompañada por su amiga Mary Kenny, remitiendo sus aventuras a las lectoras de La Prensa como «una forma de educación física y moral» por la cual «la mujer extiende sus propios horizontes, adquiere conocimientos geográficos valiosos, comprende y se vincula más al alma nacional y desarrolla energías que son fuerzas vitales, latentes en todas las mujeres condenadas […] a vivir ovilladas por meses o años, en las ciudades» (Elflein, 1926: 60).

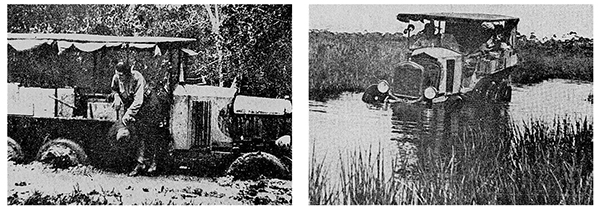

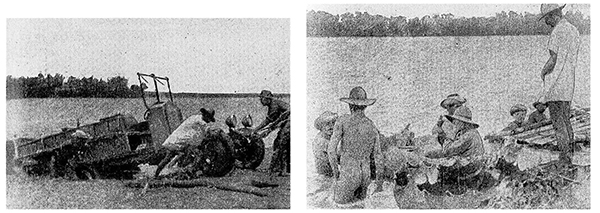

El 12 de septiembre de 1926, acompañado de su esposa, Marthe-Emma, y del mecánico Júlio Kotzent (ambos brasileños de origen germano), Roger Courteville, agregado militar de la Embajada francesa, partió de Río de Janeiro a bordo de su camionette Renault de seis ruedas, para llegar a Lima en agosto del año siguiente –en un vehículo que poco se parecía al que había dejado la capital brasileña casi un año antes (Figs. 1.5-1.6). Al cruzar Matto Grosso, en plena caatinga se estropeó el motor y sólo la suerte de encontrarse con una patrulla motorizada del ejército salvó al trío de morir de sed. Por cortesía de los militares, Courteville obtiene del Cuartel General en Campo Grande un motor y radiador Ford Model T, y con el híbrido emprende el viaje Corumbá-Santa Cruz de la Sierra, donde un herrero local le fabrica de modo artesanal unos repuestos para engranajes rotos de la máquina. Al comprobar que, aun así, el motor no resiste el cruce de la cordillera, Courteville y Kotzent desarman el vehículo y lo llevan a Tortora sobre el lomo de 38 mulas. Allí, durante el reensamblaje, se parte el chasis y deben reconstruirlo con materiales improvisados por carpinteros locales. Los contratiempos no terminan ahí: en La Paz, en pleno desfile de honor que se ha organizado en bienvenida de los expedicionarios, los frenos del automóvil dejan de funcionar y sólo logran detener el vehículo enfilando hacia la subida más próxima; al llegar a Lima, también se deshace la caja de cambios y Courteville regala los vestigios de la máquina destrozada al presidente peruano, quien ha acudido personalmente a recibirlo.

1.5 Cruce del Matto Grosso. En: Roger Courteville, La première traversée de l’Amérique du Sud en automobile, de Rio de Janeiro à La Paz et Lima. París: Plon, 1930.

1.6 «Desmontando el automóvil». En: Roger Courteville, La première traversée de l’Amérique du Sud en automobile, de Rio de Janeiro à La Paz et Lima. París: Plon, 1930.

El automovilista-gentleman y la pilota-periodista encarnados en Courteville y Elflein son dos performances emblemáticas de una modernidad en pleno proceso de expansión hacia sus propios confines. Es del contraste vertiginoso –y a veces literalmente del choque– con los espacios y tiempos aún no alcanzados plenamente por el conjunto maquinal de donde extraen la tensión, la fuerza vital que alienta sus relatos: la camionette de Courteville rodeada de indios bororós posando para la cámara (Fig. 1.7) es un emblema casi tan elocuente de esa «modernidad primitiva» como lo será dos años después el antropófago de Oswald de Andrade. Zona móvil de contacto y corpus tecnográfico donde la bohemia artística se encuentra con los sueños bricoleurs de nuevos sectores obreros y pequeñoburgueses; ese otro viaje de vanguardia –el raid automovilístico– es también una punta de lanza en la creciente puja por un nuevo tipo de Estado, capaz de hacerse cargo de las obras infraestructurales exigidas por la automovilidad. De ahí el salto que representa la centralización del poder estatal hacia comienzos de la década del treinta, independiente del signo político que la promueve: en Argentina, tras el golpe militar de 1930, la realización de las carreteras troncales Buenos Aires-Rosario-Córdoba y Buenos Aires-Bahía Blanca, hasta entonces empantanada en el Congreso, sube a la cima de la agenda estatal; en Brasil, el gobierno de Vargas duplica entre 1930 y 1938 la extensión de la red vial gracias a la concentración del financiamiento y supervisión de las obras en manos de la autoridad federal.

1.7 «Camino a Cuiabá, los indios se interesan por la mecánica». En Courteville.

La première traversée de l’ Amérique du Sud en automobile, de Rio de Janeiro à La Paz et Lima.

París: Plon, 1930.

Aun así, el alcance limitado y desigual de esta extensión de rutas, de redes de estaciones de combustible y de soporte mecánico impedía a la gran mayoría de automovilistas latinoamericanos experimentar aquella automatización de reacciones de la que hablaba John Steinbeck en la década del cincuenta, remarcando que «casi toda la técnica de manejar está soterrada en una suerte de inconsciente maquinal» dejando a «un área grande de la mente en libertad para el pensamiento» (John Steinbeck, Travels (1959), citado en Lackey, 1998: 70-71). A diferencia de la red ferroviaria, el conjunto maquinal del automovilismo requería un marco socio-económico exterior como el de los propios Estados Unidos, caracterizado por una diseminación del consumo muy por encima de las capacidades de unas sociedades con enormes concentraciones de riqueza. Es así como el automovilismo latinoamericano separa al conductor de su entorno no, como propone Schivelbusch (2000: 52-53) respecto del pasajero de tren europeo, debido a su inmovilización arriba del proyectil de velocidad, desde donde el espacio paisajista deviene un espacio geográfico de pura sucesión abstracta de cuantidades de tamaño, forma, volumen y movimiento; espacio removido del contacto multisensorial que antes mantenía con el caminante y el pasajero de móviles de tracción animal. Más bien, el automovilista y el motoquero latinoamericano no perciben el entorno circundante porque deben concentrar toda su atención sobre el propio camino: «... no estaba en condiciones, en la accidentada ruta, de darle charla al paisaje», como todavía resumirá con ironía el joven Che Guevara, embarcado rumbo a Chile en 1952 (2004: 50).