1

¿DE DÓNDE

SALE ESTO DE LA

PALEONTOLGÍA?

Lancemos una pregunta así, al tuntún. A ver si sabes quién fue la primera persona en llevarse unos cuantos fósiles a su casa. Si lo sabes, compártelo, porque por desgracia no tenemos ni idea. Además, no podemos pedir que el culpable levante la mano, al menos hasta que no se invente la máquina del tiempo, así que vamos a tener que ir buscando pistas por el camino. Siendo sinceros, tenemos alguna idea, pero claro, no podemos decir «la señora Juanita recogió unos fósiles años atrás». En cambio, lo que sí que tenemos claro es que seguramente lo hizo hace muchos muchos años. Miles, para ser más exactos.

Desde que tenemos cierta conciencia, los fósiles nos han llamado la atención y nos hemos sentido tremendamente atraídos por ellos; los hemos recolectado y conservado como pequeños tesoros que nos ha dado la madre Tierra. Y no hablamos solo de nuestra experiencia, en plan subidón de ego, sino del ser humano en general. Estamos casi seguros que desde que el Homo sapiens sapiens es el rey de la selva, se ha llenado los bolsillos de los pantalones, o de la protorropa que llevara en aquel entonces, de piedras (sí, de piedras), como si fuera una hiena carroñera. ¿Cómo que el Homo sapiens sapiens? Sus abuelos también. Lo que es seguro es que las formas extrañas, los diferentes colores e incluso el tacto de cada uno de los fósiles encontrados, les debieron parecer tan intrigantes como a nosotros la primera vez que vimos uno.

De entrada, hemos de tener en cuenta las circunstancias en las que se hallaban las primeras personas que se encontraron un fósil. Nuestros tataratatarabuelos y tataratatarabuelas no tenían el conocimiento actual, y a nuestro parecer, cualquier cosa que se saliera fuera de lo común les podía generar un sinfín de preguntas a las que dar vueltas todo el santo día, intentando encontrar una respuesta. Porque la tele por aquel entonces no existía y lo de darse paseos para ir a pensar era el no va más del momento.

¿Cuál sería la reacción de uno de estos antepasados, vírgenes ante cualquier teoría evolucionista, al ver por primera vez restos de bivalvos petrificados (mejillones y almejas, entre otros) mientras caminaban en busca de algo que llevarse a la boca? ¡Bum! La semilla de la duda ha sido plantada y las miles de preguntas surgen al momento. ¿Mejillones de toda la vida, en lo alto de una montaña? Eso estaba muy, pero que muy lejos de donde habitualmente los encontraban. Pero ¿cómo era posible eso? ¿Quién en su sano juicio llevaría todos estos restos a lo alto de una montaña, tan lejos del mar? ¡Con lo que debían de pesar! Y lo más importante, ¿por qué no podían deleitarse con su jugosa carne? Con la comida no se juega, ¡eh! La respuesta a esta última pregunta es fácil: pues porque eran simplemente piedras. Ojalá lo hubiera sabido alguno antes de arriesgar su dentadura para comprobarlo.

«¿Cómo que son piedras?» Tú haznos caso, que sí, que son piedras. No seas agonías y sigue leyendo.

Retomemos la historia. Pensar que más de uno de nuestros antepasados se partió alguna que otra muela en el intento de hacerse una buena paella con mejillones de hace 60 millones de años (a partir de ahora Ma, del latín mega annum), duros como una mala cosa, da penita, pero algo de gracia tiene. O, por qué no, imaginarnos las innumerables historias que se debían de contar alrededor de una hoguera para intentar justificar estas rarezas, nos hace aún más gracia. Lo mejor de todo no son las preguntas que suponemos que se hacían, que en el fondo son bastante de sentido común. Lo mejor, sin lugar a dudas, debían de ser las respuestas, y como todo en la vida, cuanto más creativas, mucho mejor. Algunas seguro que eran relativamente lógicas y terrenales, ya sabes, siempre tiene que haber un hermano contenido en toda familia. Otras respuestas, por qué no, tenían que ser algo mágicas y disparatadas. Tenemos mucha fe en la creatividad y en la locura de nuestros antepasados; además, intentar justificar tales rarezas puede llegar a ser muy místico. Las pruebas nos indican claramente que el ser humano y el misticismo son, sin duda, la pareja del año, la historia de amor verdadero más antigua del mundo, como si se tratara de una telenovela con un buen drama y una buena ida de olla.

Así que, para poder alejarnos un poco del misticismo que sinceramente nos gusta y nos repele a partes iguales, y entender un poco el origen perdido y la evolución de la vida en la Tierra, debemos adentrarnos en la paleontología como ciencia, dejándonos de puñetas mágicas y de ciencia ficción. Ahora bien, sin lugar a dudas, hemos de entender primero los conceptos básicos que rigen nuestra ciencia, y empezaremos por saber qué recórcholis es un fósil, más allá de que sea una piedra.

PERO ¿QUÉ ES UN FÓSIL?

Iremos directos al grano. La palabra fósil viene del latín fossile («que se ha de excavar»), que a su vez proviene del verbo también latino fodere («excavar»). Hasta aquí muchas complicaciones no se buscó Plinio el Viejo. Sí, Plinio el Viejo, del siglo i, fue el primero en acuñar este término para describir todo cuerpo extraño que saliera al excavar el suelo, es decir, los ovnis de la geología. Pero como todo, una cosa es la terminología o etimología (el origen de las palabras) y otra mucho más compleja es la definición real y actualizada de estas. A lo largo de los más de dos mil años desde su primer uso, inevitablemente el término fósil ha cambiado, y su definición se ha ceñido considerablemente.

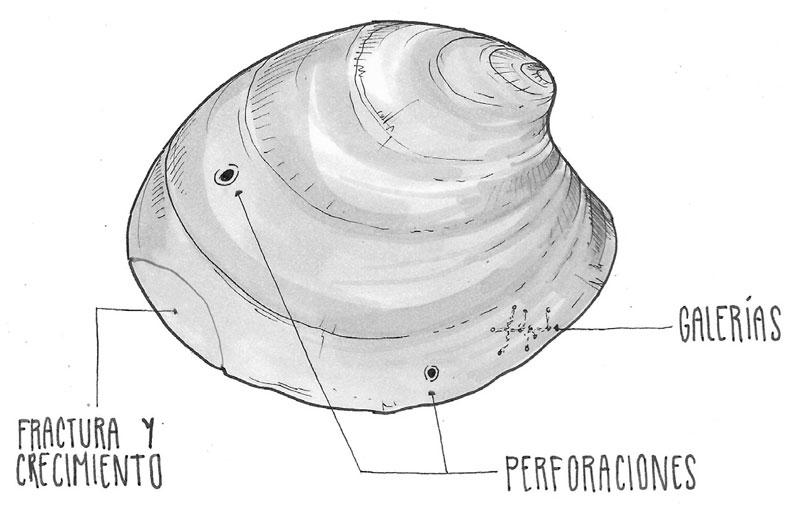

Siguiendo con la idea básica de Plinio, actualmente se considera fósil cualquier resto orgánico, ya sea directo o indirecto. ¡Ay, amigo! Esto tiene truco. Podemos considerar directo todo resto, ya sea parcial o completo, de una planta o de un animal. Así pues, como restos directos incluiríamos fragmentos de hueso, hojas o troncos de un árbol o exoesqueletos de invertebrados, entre otros (cáscaras y caparazones, para que quede claro). En cambio, los restos indirectos son todos aquellos que nos indican la actividad vital de un organismo, es decir, las trazas de vida que este va dejando a su paso. Eso incluye desde pisadas o marcas de locomoción, tanto de vertebrados como de invertebrados, madrigueras, marcas de depredación —es decir, mordiscos varios— y, en definitiva, un sinfín de posibles indicios de vida. Hay que tener en cuenta que cada fósil, ya sea directo o indirecto, puede considerarse una pieza de un gran puzle. Pero no de un puzle para principiantes, sino de uno de esos de miles de piezas, sin instrucciones, ni guías ni siquiera una triste foto del puzle terminado para poder guiarnos. En definitiva, de esos que no acabas ni con la ayuda de media familia y al final las piezas terminan convirtiéndose en parte de la decoración de tu casa durante meses. Así que, si te dedicas a esto, cualquier pequeño detalle o pista bienvenida sea, ya que puede servir para completar un trocito de la historia de la vida en la Tierra, de la misma manera que una foto del puzle acabado puede ayudarte a colocar las piezas en la posición correcta.

Volvamos a los conceptos básicos que nos interesan para entender un poco todo este lío. Tanto los restos directos como los indirectos se encuentran principalmente en las rocas sedimentarias. Estas rocas se forman tras la acumulación de partículas minerales que provienen de la meteorización o desintegración de rocas más antiguas, pero también se pueden formar gracias a la precipitación química o biológica.[1] La acumulación de estos sedimentos en el tiempo —la sedimentación— resulta en la sucesión de diferentes estratos. Para que nos entendamos, podríamos definir como un sedimento el poso del café que se te queda en el fondo de la taza cada mañana, y los estratos, como las capas de un pastel que se van alternando piso a piso. Ay, los gastroejemplos... ¡Qué bien funcionan!

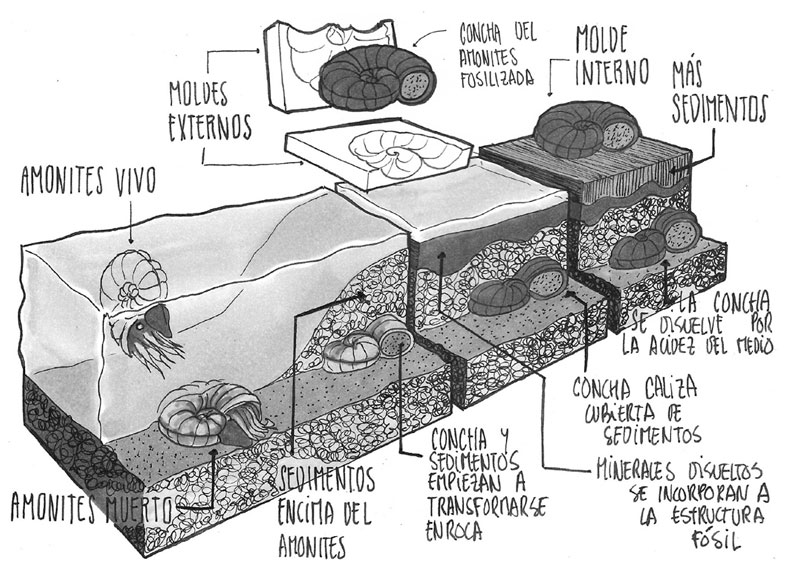

Como hemos dicho, las rocas sedimentarias contienen el mayor porcentaje de registro fósil, y eso es debido a que, para que un resto orgánico se preserve y lo encontremos hoy en día, es necesario aislarlo de los posibles agentes externos que lo puedan degradar. Es lo típico de la materia, que no se destruye, sino que se transforma..., en este caso en polvo, que para el caso, es lo mismo. El mecanismo estrella para aislar algo, ya sean los restos de la pizza que no te debiste comer ayer o los organismos de un ecosistema pasado, es ENTERRARLO, y hacerlo rápidamente. Enterrarlo, con muchos sedimentos, unos encima de otros, toneladas, ¡a lo loco! Además de enterrarlo, debemos dejarlo en el olvido mucho, pero que mucho tiempo. Esto de levantar la tapa a ver qué tal se cuece, no: las manos quietas y el bicho a la olla.

Como no podemos estar con el pico y la pala enterrando bichos muertos a lo largo de la historia, el azar ha desempeñado un importante papel en la preservación de estos organismos. ¿Que el destino provoca una lluvia torrencial y nos entierra con barro un Tyrannosaurus rex que ha pasado a mejor vida? Pues nos viene de perlas, oye.

Cuanto antes quede enterrado mucho mejor, así la materia orgánica o las marcas de que por ahí teníamos algo vivito y coleando quedan aisladas lo antes posible de los agentes meteorológicos, las bacterias descomponedoras, los carroñeros o cualquier elemento que pueda «transformarlo» en polvo, es decir, destruir el futuro fósil. Todos estos factores externos han de quedar fuera en la ecuación de la fosilización si queremos un precioso rastro de hace 100 Ma (o más) en nuestros museos.

Ahora bien, ¿podremos encontrar fósiles en todos los recovecos de la Tierra? Tajantemente, NO. Para empezar, además de las rocas sedimentarias, tenemos las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Las primeras se forman una vez que el magma —sí, esa pasta incandescente que sale de los volcanes— se ha enfriado y solidificado. Durante el enfriamiento de este magma o lava, los minerales se van formando a altas temperaturas y presiones, que a su vez varían en función de dónde ocurra el proceso. No está igual de calentito un magma cerca de la superficie terrestre que uno dentro del manto, el cual es un horno en el que no te querrías meter. De la misma manera, no existe la misma presión en la superficie que en el interior de la Tierra, con toneladas de peso encima.

Respecto a las rocas metamórficas, como su nombre indica, resultan de la metamorfosis de rocas ya existentes. Esta metamorfosis o cambio es provocado por la influencia de la temperatura y de la presión. Así que en pocas palabras estamos cociendo o aplastando algo mucho. Normalmente, son rocas sedimentarias a las que se somete a una elevada temperatura, debido, por ejemplo, al contacto con lava volcánica muy caliente, o alternativamente a elevadas presiones, como, por ejemplo, cuando dos placas tectónicas chocan la una contra la otra. Estas condiciones modifican la estructura de la roca y dan lugar a nuestra pequeña metamórfica.

Los diferentes mecanismos de formación tanto de las rocas ígneas como de las metamórficas, hacen difícil la preservación de restos orgánicos en ellas. Se calcinarían y destruirían sin piedad, esto es así. Sin embargo, como hemos dicho antes, el azar desempeña un importante papel en la paleontología. En algunas ocasiones, se han podido observar restos fósiles en determinadas rocas ígneas, como pueden ser rastros de pisadas en cenizas volcánicas de algún animalito algo empanado que se paseó cerca de un volcán en erupción. Muy listo no era, pero gracias a eso tenemos indicios de que hemos tenido animales algo justitos toda la vida. También podemos ver lo que nos gusta llamar «fantasmas» en las rocas metamórficas. Estos «fantasmas» pueden ser fósiles presentes en la roca sedimentaria original que ha sufrido la misma metamorfosis que esta y que ahora solo se puede intuir que por ahí igual teníamos algún fósil, pero vete tú a saber qué. Rarezas con un porcentaje de representación muy bajo, pero que sí, se encuentran.

«Genial, entonces un fósil será todo resto orgánico o actividad de algún organismo que haya sido enterrado rápidamente bajo capas o estratos de sedimento.» Exacto, esa es la teoría básica, eso sí, los procesos de fosilización que se dan una vez enterrado el susodicho pueden ser diversos y mucho más complejos que todo esto.

Pasemos a ver cómo se cuece todo. Cocer, literalmente. Voz con eco, destellos y gritos: «¡La fosilización!». Amigas y amigos, aquí viene el momento crítico: cómo conseguir que un bicho muerto se convierta en piedra sin hacer movimientos extraños con una varita, al son de petrificus totalus («parálisis total») es algo complejo. Los procesos que se dan durante la transición entre un animalucho muerto y un fósil son lentos, pero siguen unas pautas comunes que van desde la muerte y posterior deterioro de las partes blandas de animales o plantas, el transporte y la rotura de los tejidos duros, y, finalmente, el enterramiento y la modificación de estos. Es, en este último punto, donde pasaremos de tener un resto orgánico a uno mineral, ¡habemus piedra! O mejor dicho, ¡habemus fósil! O aún mejor dicho ¡HABEMUS CURRO! Porque, señoras y señores, las personas que nos dedicamos a la paleontología nos encargamos de esto, de estudiar los fósiles, de teorizar sobre su origen, su preservación y, en general, reconstruir su historia vital cual detectives.

La paleontología es nuestro campo, nuestra ciencia predilecta, nos encanta. Tener curro, pagar las facturas, comer tres veces al día y viajar de tanto en tanto también, todo sea dicho. La palabra paleontología proviene principalmente de las palabras griegas palaios («antiguo») y onto («ser»), es decir, que estudiamos seres vivos antiguos, y así —con suerte— reconstruimos el pasado de la vida en la Tierra.

La historia vital es el conjunto de características biológicas relacionadas con la reproducción y la maduración que, desde un punto de vista adaptativo, reflejan la maximización del esfuerzo reproductivo a lo largo de la vida de un individuo.

Como buenos amantes de la novela negra, usar el concepto de detective para definirnos nos gusta, para qué engañarnos. Queda muy peliculesco y mola. Lo usamos principalmente porque lo tenemos bastante crudo para encontrar una libreta de notas donde salga escrita toda la cronología de la vida en la Tierra. Que sí, que fósiles hay muchos, pero cada uno es de su madre y de su padre, y muchas veces nos salen sin ton ni son, sin un aparente sentido. Así que toca ponernos la gabardina e investigar mucho y, con suerte, con mucho tiempo, sudor y lágrimas, sacaremos alguna conclusión interesante. Hay que tener en cuenta que tendremos ambientes mucho más favorables que otros para la preservación de estos seres. Nuestro registro fósil o las pistas que utilizamos para reconstruir el pasado de la vida en la Tierra son sesgados, y en muchas ocasiones tenemos vacíos en ciertos momentos. No podemos dejarnos llevar por las apariencias y debemos indagar siempre un poco más. ¡Vuelta a la gabardina!

Por ejemplo, los lagos y los mares tienen tasas de sedimentación mucho más elevadas, es decir, que las cosas se entierran mucho más rápido y, por lo tanto, todo animal que viva y evidentemente muera en estos ambientes o en sus alrededores tendrá muchos más números de pasar a formar parte del catálogo del registro fósil. En cambio, en otras zonas, las posibilidades de enterramiento son más bien limitadas o casi nulas. Por otro lado, no todas las entidades producidas, es decir, no todos los restos de un organismo, tienen las mismas posibilidades de fosilizar. Las partes duras de los organismos, ya sean huesos, dientes o un caparazón de tortuga, entre muchos otros, fosilizan más fácilmente que las partes blandas, que se degradan con bastante rapidez.

Si tenemos la suerte de que el proceso de mineralización se produzca antes que el deterioro de los tejidos blandos, podremos tener fósiles de preservación extraordinaria, que incluirían las partes blandas del organismo. ¡Si es que el registro fósil en sí está cargadito de sorpresas y con cada palada nos puede tocar la lotería! A los casos más evidentes que hemos expuesto unas líneas más arriba, podemos añadir también restos estomacales, coprolitos (sí, excrementos fosilizados), impresiones de piel, plumas, pigmentos de coloración de estas plumas o hasta glóbulos rojos. Lo que oyes, mozo. En los últimos años se han descubierto incluso huesos de dinosaurio en los que se ha podido encontrar proteína animal en forma de colágeno. Los primeros restos descritos, que por aquel entonces parecían ser únicos, abrieron la veda a la búsqueda de tejidos como el colágeno en otros fragmentos de hueso. Nadie quería quedarse atrás en este campo, y quien la sigue la consigue, así que hoy en día ya disponemos de unos cuantos artículos que hablan del tema con nuevas evidencias, que, la verdad, impresionan bastante. Sin ir más lejos, en 2017 también se publicó sobre lo que parecen ser los restos más antiguos de colágeno, que datan del Jurásico.[2] Viejos, viejos.

Pero tampoco nos vengamos arriba tan rápido y queramos montar nuestro propio Parque Jurásico, porque, por ahora, la probabilidad de extraer ADN y, coctelera en mano, marcarnos una clonación en toda regla, queda bastante lejos, la verdad sea dicha. Pero como hemos comentado, cada pieza del puzle nos viene genial para entender cada vez mejor a los seres vivos que habitaron la Tierra antes que la raza humana, y estas a su vez nos vienen de perlas para comparar con seres vivos actuales, como las aves u otros reptiles, así que, bienvenido sea.

Llegados a este punto, tener claro qué es un fósil y qué no ya no tiene mérito. Pero saber diferenciar un hueso de una icnita o de un tronco de árbol es solo el primer paso. El siguiente nivel es reconocer diferentes indicios, aunque no sean los más obvios a primera vista. Vamos a poner un ejemplo fácil y actual. Todos —bueno, todos igual no— los que nos hemos criado con una playa cerca, nos hemos hecho colgantes y pulseras utilizando conchas recolectadas entre baño y baño cuando éramos pequeños. Muchas de estas conchas tienen agujeritos, y como somos apañados a más no poder, los hemos aprovechado para pasar un cordel y listos, joyería primavera/verano: lista para colgar del cuello. Para que lo sepas, algunos de esos agujeros los hacen depredadores, sí, bichos que comen a otros bichos, así que si nos encontramos esa concha suelta es principalmente porque otro animal se ha pegado un festín, y las pruebas del crimen son la huella dactilar en forma de agujero. Este método de perforar y servirse no se ha inventado ahora, así que también podemos ver estos agujeritos en conchas fósiles. Si nos ponemos en plan científico quisquilloso, en estas conchas podremos considerar que tenemos varios fósiles. El primero es el rastro directo, es decir, la concha; y el segundo, el rastro indirecto: la perforación también conocida como el agujerito de turno que ha hecho el animalejo glotón.

Vale, ahora que ya sabemos de qué hablamos, volvamos al origen. ¿Qué narices debieron de pensar esas primeras personas que vieron un fósil?

ESTO VA DE PIEDRAS MÁGICAS Y DRAGONES

Mucho antes de que se considerara la paleontología como una ciencia, o incluso de que se hablara de las primeras teorías evolucionistas, los fósiles han formado parte de nuestra cultura. Pero, como hemos dicho ya, no somos capaces de imaginar el impacto que debía tener la presencia de piedras con formas de animales y plantas en los seres humanos que las encontraron. Algunos de estos restos eran muy similares a los que los rodeaban, así que las interpretaciones podían tener más o menos sentido, o por qué no, ser del todo variopintas. Otros, en cambio, eran más raros que un perro verde, así que respuestas fáciles, lo que se dice fáciles y coherentes, no creemos que les viniera ninguna, al menos durante varias generaciones. Varias, por decir algo, porque aún hoy en día se discuten hipótesis que arrastramos de nuestros abuelos y abuelas paleontólogos.

DATO CURIOSO

Menos mal que hay gente que le pone un poco de sentido común al asunto. Si no lo hemos dicho aún, los griegos eran lo más, y entre otras muchas cosas, también atinaron al describir el posible origen de los fósiles. El señor Estrabón, que nació alrededor del año 64 a. C. (antes de Cristo: sí, sabemos que no es una medida muy científica, pero las escrituras están datadas así), es decir, más viejo que Matusalén, escribió ni corto ni perezoso diecisiete volúmenes titulados Strabonis Rerum Geographicarum —o La geografía de Estrabón, que lo de hablar en latín siempre le da intensidad a la cosa, pero cuesta—. En uno de sus volúmenes, hace un apunte sobre el posible origen marino de unas piedras encontradas en los bloques de roca cercanos a las pirámides de Egipto. Se trataba de Nummulites, un foraminífero (protista unicelular) que se encuentra desde el Paleoceno hasta la actualidad y que habita principalmente en medios marinos. Pero por aquel entonces, el populacho, mucho más creativo, creía que eran los restos petrificados de la comida de los currantes que construyeron las pirámides. Forma lenticular, lentejas de piedra, fiambrera de obreros... Acierto seguro. ¡Suerte que tenemos a los griegos!

A pesar de que poco sabemos sobre la interpretación que se les dio a los primeros fósiles encontrados, estos ya corrían por las manos de nuestros tatarabuelos (muy tatarabuelos). Algunos fósiles han sido encontrados en cuevas paleolíticas, lo cual indicaría que los llegaron a usar por aquel entonces, ya sea como elementos útiles en intercambios, ya sea como instrumentos decorativos, joyería o, cómo no, para utilizarlos en rituales religiosos o curativos. A pesar de que ciertas culturas, como la griega, ya acertaron con algunas de las teorías acerca del origen de los fósiles, la verdad es que en su gran mayoría han dominado las idas de olla y las locuras. Que si hay criaturas que se originan de manera espontánea en el barro, y que los fósiles en sí representan fallos en el proceso de creación, a teorías sobre dioses creando animales monstruosos al azar. No vamos a chivarnos de quién dijo que los fósiles representaban los restos de animales que murieron años atrás durante el diluvio universal descrito en la Biblia. Mucha gente se ha creído eso de que los bichos se quedaron haciendo cola para comprar billete para el arca de Noé, que ya tenía overbooking, y claro, a más de uno le pilló el diluvio así en bragas. Bueno, fue el geólogo John Woodward, allá por el año 1695. Chivatazo merecido. Tuvo sus cosas buenas, como todos, pero por aquel entonces hubo varios diluvialistas, uno de ellos el señor Woodward, que tenían una borrachera de Biblia total.

Como bien puedes deducir, el folclore popular se ha inspirado bastante en los elementos que el hombre ha encontrado a su alrededor, y los fósiles, cómo no, son el comodín para colar cualquier historia extraña. Y es que hasta hace relativamente poco, gran parte del imaginario popular se creía tan puro y creativo que solo le faltaba pedir derechos de autor para sentirse más reconocido. Pero, a ver, pensemos un poco fríamente: ¿qué es lo que más le gusta hacer al ser humano? La respuesta es fácil. Copiar, el plagio, la coctelera de ideas, señoras y señores. Inventar de cero lo hacen muy pocos, y si no, mirad hacia Hollywood para comprobarlo. Cansa mucho ser creativo. Por eso, lo que se ha llevado durante mucho tiempo es recoger un hueso por aquí, un hueso por allá, y rápidamente montar un monstruo terrorífico que explique por qué se pierden los calcetines en la lavadora. Eso sí, hoy en día ya hemos pasado nuestra edad del pavo como especie, y después de madurar un poco, sabemos que el hombre es creativo, pero que tiene su límite. Así que ya intelectualmente creciditos, hemos empezado a mirar un poco más allá y buscar el porqué de las muchas creaciones fantásticas que recorren nuestros museos de arqueología, y que ahora sabemos que, probablemente, son el resultado de mucho tiempo libre y unas cuantas piezas de más de un puzle de hace millones de años.

Unos de esos geniales bármanes mitológicos eran los griegos, para qué engañarnos. Fuente inagotable de mitos y leyendas. Nada que envidiar a los guionistas de Alien, el octavo pasajero, claro que no. Que si cíclopes, que si grifos voladores, que si elefantes de guerra gigantes. ¿De dónde leches sacaban tanta inspiración? Vamos a dar una pista: llevamos hablando de ellos hace rato. Venga, otra pista: empieza por f- y acaba por -ósiles. Bien, acierto seguro. Pues sí, chaval, muchas de las descripciones de estas criaturas mitológicas provienen de zonas donde el registro fósil es elevado, y esto se ha podido saber gracias al estudio cruzado tanto de textos clásicos en los que se describen estos seres mitológicos, como de las batallas en las que los dioses se vieron involucrados, con mapas de grandes hallazgos paleontológicos.[3] Esto no ha sido un trabajo sencillo. Ha costado bastante llegar a un consenso que hoy parece estar bastante apoyado tanto por arqueólogos e historiadores como por paleontólogos.

Por si no nos crees, vamos a poner algún ejemplo de los seres mitológicos que más nos gustan, y que también son de los más conocidos: los grifos. Sí, esa quimera formada por un cuerpo de león, cabeza y alas de águila, y larga cola. Los grifos no son ni más ni menos que una invención sacada de la coctelera de ideas. La genial Adrienne Mayor, historiadora muy metida en esto del folclore, hizo sus primeras teorías acerca del origen de algunas criaturas mitológicas como el grifo. Según Mayor, las primeras descripciones de grifos hechas en el centro de Asia coinciden con zonas donde se ha descrito restos de Protoceratops. Los huesos de Protoceratops de los que hablamos son de esos de mear y no echar gota de lo bien conservados que están, así que imaginaos la sorpresa por aquel entonces. Prosigamos. El Protoceratops es un ceratópsido. «¿Que qué?» Un CE-RA-TÓP-SI-DO. Es un tipo de dinosaurio herbívoro que va a cuatro patas y que se caracteriza por tener una boca en forma de pico sin dientes, una especie de volante o abanico óseo en la nuca y, en algunos casos, cuernos de diferentes tipos y tamaños. El Protoceratops es un ceratópsido pequeñín, muy mono, superadorable, de esos de «me lo llevo a mi casa de mascota». Tenía un volante relativamente pequeño en comparación con sus primos grandotes, entre ellos el Triceratops, pero las mismas características craneales distintivas. Es decir, tenían boca en forma de pico de loro (¡pista!) y un cuerpo robusto. Para los que llevan rato sospechando lo diremos claro. ¡Eureka! De ahí viene esa cabeza tan característica del grifo. El cuerpo ya es otra cosa: el Protoceratops alas como que no, y como hemos dicho, tenía un cuerpo más bien robusto. Así que como tiene pico de águila, pues se le ponen alas también. El resto ya fue un total despropósito, añadiendo un cuerpo de león para salir del paso y listos.

¡Claro que sí! Ya tenemos grifo cual cóctel de esos de muchos colores, pero que dejan una tremenda resaca al día siguiente.

han seguido patrones de creación muy similares. ¿Que vemos un cráneo raro de narices con un único orificio frontal? Pues no pensaremos que es un elefante, no, decimos que es de un señor muy grande que tiene solo un ojo y apañados vamos. ¡VIVAN LOS CÍCLOPES! Otros eurekas no han sido tan apoteósicos: la presencia de mamuts pudo ser la inspiración para la creencia de que exis tían elefantes de guerra gigantes, el terror de cualquier ejército, vamos. Estas ideas, quieras o no, son algo más discretas. Igual les debió de pillar sin inspiración ese día, vete tú a saber.

DATO CURIOSO

Por cierto, ¿sabes quién fue Leonardo Da Vinci? Suponemos que te suena bastante el nombre. Este señor, pues, cómo lo diríamos, lo fue todo, porque aparte de pintor era escultor, arquitecto, filósofo, inventor, científico, así en general, y bueno, para qué engañarnos, un largo etcétera de profesiones. Más que un curriculum vitae el suyo parece un listado de carreras universitarias. A lo que íbamos, Da Vinci, que no tenía suficiente con sus obras de arte y con ser un genio renacentista, también se marcó unos bailes en el campo de la paleontología.[4] Hay que decir que sus observaciones como naturalista fueron bastante acertadas. En sus libros de notas se observa perfectamente el dibujo del Paleodictyon, un icnofósil con una geometría fractal muy característica. «¿Fracta qué?» Un fractal es un cuerpo geométrico que se repite. Paleodyction, en este caso, es similar al panal de una abeja, con múltiples rombos repetidos. ¡Reconocer estos restos en sus libretas fue toda una sorpresa, ¡y no fue la única!

En otras partes del mundo, sin embargo, el origen de los fósiles importaba menos. Que sí, que todos coincidían en que provenían de criaturas mágicas, pero vamos a lo importante de verdad: ¿se pueden vender?, ¿se pueden usar para algo? Si vienen de criaturas mágicas, tienen propiedades mágicas ¿no? Dime, Dios del capitalismo, ¿para qué nos envías esto si no es para forrarnos todos? La respuesta fue rápida, y vino en forma de sanidad pública, y no la nuestra en forma de colas interminables, la pública de verdad, la de la calle, la del boca a boca. Por ejemplo, la medicina tradicional china sigue usando aún hoy restos de fósiles con un uso medicinal. Estos se han interpretado en muchos casos como huesos de dragón que sirven para prevenir y curar enfermedades de corazón, riñones, hígado o intestinos. Solo hay que seguir la receta mágica para consumirlos y listos. Ni farmacia ni leches, polvo de dragón. Pero no ha sido únicamente la civilización china la única que ha

usado fósiles en sus recetas medicinales o que les ha otorgado propiedades mágicas. Otras civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad se han subido al carro de la magia y la santería, ya sean los chamanes de las tribus nativas americanas, los marineros ingleses o los religiosos cristianos de toda Europa.[5] No se salva casi nadie en esto de creer que los restos petrificados de criaturas pasadas pueden aliviarnos de algún que otro mal.

Por suerte, cada vez son menos personas las que otorgan propiedades mágicas a los fósiles, y esto ha sido en parte gracias a nuestros abuelos y abuelas. Y no nos referimos a nuestros yayos y yayas, los que nos compraban helados a escondidas y nos venían a buscar al colegio. Nos referimos a nuestros abuelos científicos. Sí, yayo Darwin, yaya Anning y el resto de la compañía. Sus ideas trajeron loca a la comunidad científica, pero hoy en día no haríamos nada sin sus teorías.

LOS ABUELOS Y LAS ABUELAS DE LA PALEONTOLOGÍA

En algún momento de la historia de la paleontología pasamos de dar palos de ciego a empezar a hacer propuestas bastante interesantes, que, como ya hemos dicho, en la actualidad se han convertido en la base de cualquier paleontólogo y paleontóloga. Dónde poner ese límite es un poco complicado. ¿Podemos considerar las primeras teorías acerca de animales de piedra como el inicio de la paleontología como ciencia? Pues igual es pasarse un poco, pero no vamos a ser los que digamos: «¡He aquí el inicio! ¡Todo lo anterior a este momento son mamarrachadas de locos! ¡Sacrilegio! ¡Herejía!», y un largo etcétera de blasfemias para mostrar nuestra indignación a quien nos lleve la contraria. Como puedes intuir, a lo largo de la historia hay quien acierta y hay quien se le va de las manos, eso sí, entre pitos y flautas, siempre ha habido teorías bien encaminadas en esto de identificar los fósiles como lo que son: restos de organismos de otras épocas.

Para hacernos una idea, por un lado tenemos algunos aciertos como los de Estrabón (64 a. C.) al identificar restos fósiles de las pirámides de Egipto como Nummulites, o los de Heródoto (485-425 a. C.), que concluyó que estos fósiles, ya bien identificados por Estrabón, indicarían que el mar una vez ocupó lo que ahora es tierra firme. A su vez, tenemos las ideas de Aristóteles (384-322 a. C.), que nos vino a contar lo de que los animales salen del barro en plan orcos de El señor de los anillos y que los fósiles son abortos, así, hablando rápido y mal. Aquí cada uno ha dicho lo que le ha venido en gana durante cientos de años, así que cada uno ponga donde crea conveniente el límite entre las locuras folcloristas y las teorías científicas con pies y cabeza.

Para que no nos lluevan las críticas en plan «¡claro que hay un momento clave!, paleontólogos de poca monta» —respuesta que, por un lado, nos rompería el alma, y por otro, rápidamente nos mandaría al rincón de llorar—, vamos a contar algunos hechos que han supuesto un importante empuje. Empuje del bueno, no solo para los paleontólogos de hoy en día, sino que han significado un cambio brutal en el paradigma de la evolución de la vida en la Tierra. Y vamos a matizar, porque, a pesar de que actualmente podamos considerar ciertas teorías como superválidas, las hostias que se llevaron sus promotores fueron de escándalo. La comunidad científica no siempre es amabilidad y buenas maneras, que si hay que darle palos a alguien y llamarlo loco se hace, ¡eh!, no nos quedemos cortos en esto de menospreciar teorías que no son la nuestra, milongas las justas y a la guillotina o a la hoguera rápido. Así que..., fácil, lo que se dice fácil, no lo tuvieron. Pero como hemos repetido mucho, a cabezotas no nos gana nadie, y mira por dónde, ahora son, cómo diríamos..., pues los Superman y las Wonder Woman, en versión probablemente menos atractiva, pero mucho más interesante, oye.

A ver por dónde empezamos... Por 1669, ¡ea! En ese maravilloso año, Nicolás Steno dijo que las glosopétreas, descritas mucho tiempo atrás por Plinio como lenguas humanas caídas del cielo durante los eclipses, se parecían a dientes de tiburón, pero que por sus marcas intuía que seguramente eran más antiguas que las actuales. Minipunto para Steno y colleja para Plinio, ay, este hombre nos dio una de cal y una de arena. En este libro verás que el tiempo es muy relativo y que comparado con el tiempo geológico contado en millones de años, cientos de años son nada. Pues eso, un poco después, tras la publicación en 1749 de Histoire naturelle, de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, las teorías diluvianas se ponen en duda. ¡Aplausos, leches, que esto es muy grande! Poner en duda la Palabra de Dios en un mundo tan católico tiene mucha traca.

Algo después, en 1812, Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier —Cuvier para los amigos, porque no veas con el nombrecito— dijo que los fósiles eran animales que habían muerto hacía ya mucho tiempo. Junto con el geólogo William Smith, llegó a la conclusión de que estos restos de animales pasados, encontrados en las formaciones rocosas, se podrían utilizar como referencia para otorgar una edad a los sedimentos. Así nació la base de la bioestratigrafía, es decir, la ciencia que se encarga de datar estratos en función de su contenido fosilífero. Cuvier era muy majo, y hoy en día se lo considera un poco el padre de la paleontología. Sin embargo, el colega, a parte de las cosas interesantes que dijo, también tuvo alguna que otra patinada, sobre todo debido a sus flirteos con algunas ideas catastrofistas. «Ya tardáis en volver a sacar a relucir los entresijos de la Biblia, eh...», pensarás. Las ideas que lanzaba la Iglesia al respecto tenían mucho poder en ese tiempo, e incluso Cuvier llegó a tirar por el suelo las primeras ideas evolucionistas presentadas por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, ¡Lamarck sin más! Estos dos eran una real pesadilla para los pobres funcionarios del registro.

Por suerte, para Lamarck y para el futuro de la paleontología, por aquella época también surgieron muchos naturalistas y geólogos que aportaron mucho y se alejaron de las olas diluvianas y catastrofistas inspiradas en la Biblia. Poco después de las ideas de Cuvier, Charles Lyell publicó Principles of Geology, Principios de Geología, donde incluyó teorías sobre sedimentación y formación de los estratos, más allá de las teorías catastrofistas de la época.

Lo de Lyell marcó mucho a la comunidad científica, le tocó el corazón incluso al señor Darwin —sí, el famoso, el de la etiqueta de la botella de anís—. A mediados de 1800, Charles Darwin suelta la gran bomba. ¡La teoría de la evolución! Esta se incluyó en el best seller titulado On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, traducido algo así como El origen de las especies por medio de la selección natural o La preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Obviamente, el equipo de marketing de aquel entonces le dijo que ni hablar del peluquín, que no le iban a poner ese nombre, que se quedaban con El origen de las especies, que tiene más tirón y que lía menos al mercado. Fue publicado en 1859, y eso sí que supuso un antes y un después para todos, se crean las teorías propuestas o no. Porque, claro, si uno dice que las especies evolucionamos de nuestros antepasados..., otro tiene que defender todo lo contrario, ¿no? ¡He aquí el resurgir de los creacionistas! En fin, que Darwin dijo en pocas palabras que las especies evolucionan gracias a la selección natural, que no era que otra cosa que una batalla entre el mejor equipado y, digamos..., el menos aventajado. El ganador se lleva un boleto dorado que abre las puertas de su material genético a la siguiente generación, y así un no parar de luchas constantes por ser el mejor. Esta idea de las herencias genéticas fue estudiada por el señor Gregor Mendel, con sus famosos guisantes, allá por 1866, con resultados que más de uno se pasó por alto, todo hay que decirlo, pero que hoy en día se estudian en todos los colegios.

Mientras se gestaba la teoría de la evolución, los descubrimientos de fósiles chanantes no cesaron. A principios de 1800, la familia Anning, con su negocio de venta de fósiles, hizo los primeros descubrimientos de ictiosaurios. En concreto, la señorita Mary Anning —a la cual podemos considerar la primera paleontóloga de la historia— se pateó ella solita, acompañada de su fiel perro, los acantilados de Lyme Regis, en Inglaterra. Hoy en día se conocen estos depósitos jurásicos bastante bien, gracias en parte a los grandes descubrimientos de reptiles marinos que hizo Mary. Ya en 1841, Richard Owen describe «lagartos terribles», así, sin tapujos. En realidad lo que tenía entre manos eran restos de dinosaurios, tanto huesos como icnitas, ¿recuerdas? Pisadas y restos de vida indirectos. También encontró restos de reptiles voladores (pterosaurios) y reptiles acuáticos, mayoritariamente marinos (plesiosaurios, mosasaurios y, como los Anning, ictiosaurios). A finales de 1800 ya teníamos unos cuantos estudiosos en el campo de la paleontología de dinosaurios y otros grandes reptiles que se peleaban por la fama, entre los más conocidos, el señor Othniel Charles Marsh y su archienemigo Edward Drinker Cope.

Ya casi entrando en el nuevo siglo, en 1891, Eugène Dubois describe los primeros restos de nuestro querido Homo erectus, ¡ay, qué bonito! No nos adelantemos a los capítulos venideros, solo deciros que el Homo erectus iba ya erecto, es decir, caminaba a dos patas (mal pensados). Tenía la cara simiesca, como de faltarle un hervor, y unos huesos craneales bastante gruesos y marcados, como para romper sandías a cabezazos sin hacerse ni un rasguño. Dubois, el muy chistoso, lo bautizó como Pithecanthropus erectus, algo así como «el mono hombre que camina erguido», aunque también se conoce como «el Hombre de Java», porque sencillamente se encontró ahí, en la isla de Trinil, en Java (Indonesia). Como vemos, hay veces que complicaciones, las justas, en esto de poner nombres.

DATO CURIOSO

Allá por 1677, el reverendo inglés Robert Plot describió en su libro Historia natural de Oxfordshire un fragmento petrificado de lo que él interpretó como la parte distal de un fémur de elefante, la parte que está tocando la rodilla, para entendernos. Plot, siguiendo el método de anatomía comparada —vamos, que comparó esta muestra con restos de elefantes actuales— vio que tanto la forma como el tamaño del fragmento no se parecían en nada. Después de este primer intento de atribuir este fragmento óseo a algún animal, buscó una posible respuesta en lo que por aquel entonces era la fuente de conocimiento supremo, ¡LA BIBLIA!, claro que sí. De entre todas las criaturas extrañas que se presentan en las Sagradas Escrituras, a Plot le llamaron la atención Matusalén y compañía. Hombres grandes (grandes en tamaño también) y longevos (viejos a más no poder), y le vino la inspiración divina. ¡Gigantes! Lo que habían desenterrado no era el fragmento de un animal cualquiera, ¡era un trozo de gigante! Ahora todo tiene mucho más sentido, di que sí.

Casi noventa añazos después, la identificación de este fósil aún estaba en el aire, y en 1763 el físico y naturalista Richard Brookes volvió a estudiarlo. No hay que emocionarse tan pronto, porque el asunto trae cola. Brookes, ni corto y ni perezoso, lo bautizó con el nombre de Scrotum humanum. No sé si hace falta explicarlo: gigantes + Scrotum humanum..., hazte una idea. Algunos autores defienden a Brookes diciendo que el nombre se puso por su parecido razonable, pero sin ninguna intención de describirlo como un Scrotum humanum como tal. Misterios. Por suerte, en 1824, este fragmento óseo se describió como un fragmento de Megalosaurus, considerado el primer dinosaurio descrito formalmente. Y sí, Plot tenía parte de razón: se trata de un fragmento distal de un fémur.

No es el Homo más antiguo que conocemos, pero supuso un descubrimiento muy importante por aquel entonces, ya que abrió la puerta para que muchas personas se adentraran en el mundo de la paleoantropología y la paleontología, especializándose en la evolución de nuestro linaje. Estos últimos hicieron descubrimientos muy interesantes sobre la línea evolutiva hombre/mujer. En 1925, Raymond Arthur Dart hipotetizó sobre el posible punto de unión entre los seres humanos y el mono gracias al hallazgo de un cráneo de australopiteco. No fue hasta 1975, sin embargo, cuando el señor Donald Johanson describió a la famosa Lucy. Como sabemos que esto te sabe a poco porque somos un poquitín egocéntricos, más adelante tenemos unos capítulos calentitos en los que hablaremos un poco más sobre el origen y la evolución del ser humano y, así, todos contentos.

Ya en una época más moderna, la biología y la paleontología, la cual está dentro de la geología, se distanciaron un poco. Durante un tiempo, los profesionales de la biología creían que la paleontología era una ciencia menor, descriptiva y poco interesante. Nos menospreciaron, hablando claro. Pero ahora, los paleontólogos provienen de estas dos ramas de la ciencia, la biología y la geología, que, aunque parezca un tanto extraño, están bastante vinculadas. Durante el siglo XX, el descubrimiento de la radioactividad y, en consecuencia, la datación radiométrica, ayudó bastante a mejorar las dataciones y a delimitar un poco la sucesión en el tiempo entre las especies. Honestamente, esto nos ha ayudado mucho. Se consolidaron ideas, porque menudo caos había antes, y se establecieron tablas de datación que aún hoy se usan en todo el mundo. Una de estas tablas, algo resumida —todo hay que decirlo—, la hemos añadido amablemente en la página 276. Te recomendamos que la mires con calma y mucho cariño, que te armes con un buen lápiz para apuntar todo evento que te interese en ella y que al final la disfrutes con orgullo.

La paleontología sigue proliferando, y mucho. Ahora somos cientos de investigadores e investigadoras los que vamos perfeccionando y ampliando el conocimiento. Somos mejores detectives porque tenemos más datos, es decir, más pistas. Las piezas empiezan a encajar pero, ¡ay, madre!, aún tenemos muchos problemones que arreglar. La fama aún no ha llegado a nuestro campo, por desgracia, aunque sí disponemos de importantes rostros públicos, como el de Stephen Jay Gould —un gran divulgador científico— o Jack Horner —conocido por colaborar con taquillazos cinematográficos.

LA PALEONTOLOGÍA POPULAR Y LA GENERACIÓN JURASSIC PARK

Que no nos embauquen, la paleontología no se hizo popularmente conocida por los descubrimientos de Buffon, Cuvier, nuestra amada Mary Anning o incluso Darwin. La paleontología se ha hecho popular, como todo, gracias a la televisión y al cine. Somos sin lugar a dudas la generación de Jurassic Park (Parque Jurásico), la película de Steven Spielberg, porque de la novela de Michael Crichton poca gente habla. De pequeños, nos enamoramos de la Triceratops enferma, del gigante T. rex y del Velociraptor abriendo puertas, los muy jodidos. Pero es que, claro, nuestra quinta ya llevaba tiempo obsesionada con Piezitos y compañía escapando de la extinción, o viviendo la vida cotidiana de Pekesaurio y su familia. Vamos, que, en definitiva, nos dieron un sinfín de bofetadas en forma de ciencia ficción que nos marcaron mucho. Bueno, nos marcaron... nos TRAUMATIZARON, sí, la palabra correcta es trauma. Qué me estás contando de la madre de Bambi, lo que nos hizo daño de verdad fue ver a Piecito sin su madre, dando vueltas por ahí sin un GPS en condiciones. Qué injusticia más grande.

Ese fue, en definitiva, nuestro caldo de cultivo personal, y, en parte, el empuje para que muchos decidieran embarcarse, ya creciditos, en la aventura de estudiar una carrera de ciencias. Como ya hemos dicho, fósiles hay muchos y muy diversos, lo que da lugar a numerosas disciplinas en las que centrarse. ¿Qué te gustaría estudiar tortugas fósiles?, adelante. ¿Que, por el contrario, lo que te gustan son los dientes de ratón?, también adelante. ¿Que en realidad a ti lo que te gustan son las flores? Pues a paleobotánica que vas. A pesar de la disciplina que escojas, desde las poco comunes a las más famosas, como el estudio de dinosaurios o primates, te aseguramos que la carrera la llevarás con orgullo, sin vergüenza alguna. Tenemos merchandising por un tubo, nos suscribimos a las revistas más importantes, y llevamos camisetas de museos de ciencias naturales como si fuéramos hooligans de un equipo de fútbol; y sí, nos creemos muy guais llevándolas, así que no sufras. Para más inri, se ha de tener en cuenta que cada vez que decimos que somos paleontólogos, las preguntas referentes al famoso filme se disparan y, sí, al final todos respondemos como si fuéramos el doctor Alan Grant o la doctora Ellie Sattler de turno. Así, a lo loco.

Pero, claro, si los griegos entre otros ya utilizaron los restos fósiles de megafauna como fuente de inspiración para multitud de seres mitológicos, ¿qué esperábamos de Hollywood? Evidentemente, no hemos sido la única generación influenciada por el uso y abuso de los frutos que la paleontología ha dado al mundo. Ya en la novela de sir Arthur Conan Doyle, The Lost World o El mundo perdido, publicada en 1912, podemos leer sobre grandes dinosaurios y otros animales «prehistóricos» conviviendo así, sin más, incluso compartiendo escenas cotidianas con nuestros tatarabuelos los neandertales. Hagamos un breve inciso aquí, porque esto sí que no lo podemos pasar: lo del concepto prehistórico y su uso como comodín, tiene traca.

El término prehistoria se refiere tanto a una etapa de la historia que tradicionalmente ha estudiado a los seres humanos y su cultura, desde sus orígenes hasta la aparición de la escritura, como a la disciplina científica que la estudia.[6]

Es decir, que hasta que nuestros antepasados peluditos no aprobaron primaria y aprendieron a escribir un poquito, no lo consideramos Prehistoria, el parvulario de la historia del ser humano. Por lo tanto, podríamos decir que todos aquellos animales y plantas coetáneos a este período de tiempo, serían la flora y la fauna prehistóricas. Dentro de la Prehistoria podremos incluir el Paleolítico y el Neolítico, también conocidos como la Edad de Piedra, y, finalmente la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, pero todo esto ya se explicará más adelante, cuando hablemos de los primeros homínidos (término para referirnos a todos los primates de la familia Hominidae) y de su evolución.

A pesar de que la teoría está clara, tanto en la literatura como en el cine de ciencia ficción se utiliza este término como un cajón de sastre que lo incluye todo. Sinceramente, es un despropósito que no deja títere con cabeza y que tanto le da poner a un dinosaurio jurásico que a un diente de sable del Mioceno en el mismo carro.

Vamos a tener que ir explicándonos mejor, porque nadie nos sigue. Como puedes ver en la tabla de los tiempos de la página 276, el Jurásico y el Mioceno están más bien distanciados. Más de lo que podéis estar tú y tu prima tercera, la del pueblo. El Jurásico, el período medio de la era mesozoica, está datado actualmente entre los 201,4 y los 145,0 Ma. Sin embargo, el Mioceno, ya en la era cenozoica, se data entre 23,03 a 5,33 Ma. Estas dos eras distan un total 121,97 Ma, casi nada, como un pestañeo de ojos. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que los animales y las plantas característicos de estas épocas, como los dinosaurios jurásicos o los dientes de sable del Mioceno, lo tenían muy crudo para haber coincidido, a no ser que volvamos a usar la máquina del tiempo de la que hablábamos al principio. Este es uno de los muchos ejemplos de cagadas populares. ¡Qué leches!, en realidad el criterio científico ha sido ninguneado a lo largo de la historia moderna. ¡Qué más dará la opinión de la comunidad científica, cuando puedes acuñar el término licencia para justificar disparates la mar de rentables! Hay infinidad de novelas y filmes que siguen la premisa del max mix, y te ponen neandertalas (sí, nos hemos inventado el término, qué pasa) en biquini luchando con dinosaurios, pero oye, palante. Cuantos más, mejor; y cuanto más raros, también mejor, así que todos juntos y a pastar.

La verdad es que, dejando de lado nuestro corazón de científicos puristas, estas adaptaciones cinematográficas de la década de 1920 son dignas de ver. Cine mudo con luchas entre dinosaurios de goma animados utilizando stop motion y un sinfín de otras locuras aberrantes que en el fondo nos encantan. Peliculones, vamos. En realidad, estas primeras obras abrieron la veda al cine fantástico y la presencia de grandes reptiles godzillescos de corchopán es cada vez mayor. Un deleite para los sentidos. Pero claro, no hay una de cal sin una de arena, y cuando uno se cansa de lagartos de cartón para hacer chistes, pues buenos son los científicos locos. Necesitan menos maquillaje y efectos especiales y, en el fondo, también hacen bastante gracia. Así que, a pesar de los pesares, también nos hemos marcado unas buenas risas con la representación de lo que se supone que es un paleontólogo de hoy en día, como, por ejemplo, los que aparecen en series como Friends, donde tenemos a Ross Geller. Estridente a más no poder. Nos ganó el corazón a todos cuando decidió imitar el supuesto sonido del velocirraptor, algo que sonaba más a mono en celo que a otra cosa; pero risas, te pegas las que quieras.

Esta es, en realidad, de las pocas veces en las que podemos ver a un paleontólogo relativamente «normal», en su día a día, de ir a comprar el pan y poner lavadoras, y no haciendo el papel de superhéroe corriendo delante de clones modificados genéticamente. Porque, vamos a ser sinceros, de superhéroes con doctorado protagonistas de estas movidas a la realidad hay un paso, uno bastante grande, uno en plan pisada de T. rex. Ni tenemos aventuras constantes, ni corremos delante de fieras mitológicas ni nada. Personalmente, nosotros solo vemos dos opciones: 1) rincón de llorar, 2) correr despavoridos o despavoridas con las manos en alto. Chivatazo: las innumerables horas de biblioteca hacen que gane la primera opción por goleada, pero estamos trabajando en ello. A nuestro pesar, tampoco nos buscan grandes magnates para incluirnos en sus proyectos locos. Eso solo le ha pasado al paleontólogo norteamericano Jack Horner cuando lo llamó Spielberg para asesorar el taquillazo. El resto, pan y agua; o polvo y piedra, para ser más exactos.

Así que ya sean paleontólogos y paleontólogas treintañeras o grandes popes de la paleontología actual, todos hemos mamado de la fuente de la fantasía. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de nuestra curiosidad innata, y de nuestra necesidad de saber qué narices hacían estos animales y plantas antes de convertirse en las piedras que son hoy en día. Pero, a su vez, ha generado un fenómeno fan que ni las beliebers, lo que nos ha permitido crecer como ciencia a lo largo de los años, alimentada de los sueños de preadolescencia, de adolescencia y, por qué no, del pavo de los treinta que tenemos ahora mismo, que nos hace meternos en berenjenales de un calibre considerable solo por saber un poquito más.