1

EL AMANECER DEL HOMBRE

Aún afloran a mi memoria las primeras imágenes de la película de Stanley Kubrick 2001: una odisea del espacio. Un grupo de homínidos de hace 35 millones de años mantiene bajo su control una pequeña charca de agua situada en mitad de lo que parece un paisaje donde este líquido escasea. El agua es la vida, es lo que los hace sobrevivir, pero también es un valioso tesoro, codiciado por otro grupo de homínidos dispuestos a hacerse con ese oasis en mitad del desierto. Sin embargo, la competencia no es el único peligro que acecha a estos primates, ya que los depredadores los atacan diezmando una población cada vez más escasa. Cuando llega la noche, la inquietud por la supervivencia del grupo poseedor de la charca los mantiene despiertos. Son una especie débil, están a merced de una fiera naturaleza que jamás les ofrecerá una tregua y que es inmisericorde ante sus penurias. Tan solo una cueva, su refugio nocturno, es capaz de darles una oportunidad para que tanto ellos como su descendencia perduren a través del tiempo. A la mañana siguiente, los primeros rayos de luz revelan algo que se convertiría en el primer amanecer de la mente humana, el primer signo de inteligencia, el salto evolutivo primigenio que llevaría a esos homínidos a convertirse en lo que somos en la actualidad. Frente al grupo se alza un gran monolito rectangular de perfecto y pulido material negro. Alguien, una entidad creadora o algún tipo de civilización, había decidido que esos protohumanos salieran de sus tinieblas para que sus sentidos e inteligencia fueran despertados. El monolito sería el catalizador, la vía por la cual la naturaleza del hombre daría un paso de gigante en la evolución.

Lo cierto es que ningún experto ha podido determinar cuándo se produjo ese salto evolutivo, esa chispa de luz que sacó a los primeros humanos de la oscuridad. A pesar de los diferentes estudios, aún no se han hallado las claves para desvelar uno de los mayores misterios de la raza humana, el nacimiento de la inteligencia, la aparición del sentido trascendente, la capacidad de transmutar los instintos en razonamientos para, posteriormente, transformar los razonamientos en arte, en creencias, en pensamientos abstractos y en conceptos tan complejos como la percepción del futuro, concepto que nos permite imaginar posibles escenarios para anticiparnos y poder sobrevivir. El cuándo, el cómo y de qué manera se iniciaron todos esos procesos es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los antropólogos, uno de los grandes enigmas, con mayúsculas, de nuestra historia, y también es motivo de debate y controversia. Permítame exponer algunas teorías al respecto.

A partir de finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, fue tomando cada vez más cuerpo una explicación en la que algunos científicos sugerían que un cambio en la dieta de los homínidos, introduciendo el consumo relativamente abundante de carne, habría dado lugar a cerebros más grandes en los que habría podido empezar a emerger la inteligencia. El científico Peter Wheeler, en su trabajo El cerebro y la evolución del sistema evolutivo inhumano y primate, afirma que individuos con cerebros relativamente grandes tendrían una inteligencia mínima que les permitiría fabricar herramientas con las que romper los huesos y así acceder al tuétano, en donde se hallan los nutrientes más energéticos. De este modo, una alimentación rica en grasas animales y en proteínas permitía un aumento progresivo del volumen cerebral, y, con ello, un desarrollo progresivo de la inteligencia.

En España, esta tesis llegó al campo de la divulgación científica de la mano del último libro del codirector del yacimiento burgalés de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga: Los aborígenes. La alimentación en la evolución humana. En esta obra, Arsuaga insiste en la idea de que el surgimiento de la inteligencia humana fue posibilitado por el aporte energético que proporcionaría el consumo de carne. Otros atribuyen a la propia evolución a lo largo de los milenios la consecuencia de la aparición de esa misma inteligencia, como si, de manera espontánea o producto de alguna mutación genética desconocida, esa «entidad» alojada en el cerebro despertara súbitamente. Ante esto, y para alegría de quienes apoyan la teoría de la intervención de una inteligencia externa, se alzan voces como la del filósofo malagueño Juan Antonio Moreno Urbaneja, quien afirma que la aparición de la inteligencia humana no se puede explicar de un modo evolutivo ni genético, sino que cada inteligencia posee una procedencia suprahumana, inculcada por una inteligencia superior. ¿Es esto posible?, ¿la inteligencia humana pudo aparecer tras la intervención de una entidad cognitiva superior? Lo cierto es que en el ámbito científico existen ejemplos de ello cuando es el hombre el que interviene como esa «inteligencia superior». Quizá el caso más espectacular fue el de Washoe, un chimpancé hembra que se convirtió en el primer ser vivo no humano que logró aprender el lenguaje de signos y cuya historia es conocida por muy pocos.

En 1966, unos investigadores emprendieron uno de los experimentos más asombrosos nunca antes llevados a cabo. Los psicólogos Allen y Beatrix Gardner comenzaron a enseñar a hablar a una familia de chimpancés mediante el lenguaje de signos. Para ello, fueron criados en un entorno lo más parecido al que se le ofrecería a un niño. La decisión de que fueran chimpancés estriba en el hecho de que estos simios son los más cercanos genéticamente a los humanos. Tan solo nos separa un 1 %, por lo que la posibilidad de interacción y aprendizaje podía ser más factible que con otras especies. El resultado de dicho experimento rebasó todas las expectativas que los investigadores sopesaron como posibles, ya que tan solo en el primer año de experimento cuatro de los cinco chimpancés de esta familia aprendieron el lenguaje de signos; entre ellos, una primate llamada Washoe destacaba por encima del resto. Tanto Washoe como sus congéneres aprendieron el lenguaje con las mismas técnicas de enseñanza que se les ofrece a los niños; también se quiso reforzar su aprendizaje mediante recompensas como la comida, pero lo sorprendente es que esta técnica resultó ineficaz para su evolución. Los chimpancés habían adquirido el lenguaje, no como una especie de truco o vía para conseguir recompensas, sino como el resultado de la expresión de sus pensamientos. Todos ellos, incluso Washoe, aprendieron el lenguaje simplemente observando a los humanos que los rodeaban. Washoe llegó a aprender más de 350 palabras en lenguaje de signos, pero no solo eso, llegó a crear un lenguaje propio combinando palabras para darles significados que nunca le habían enseñado. Jane Goodall, la conocida primatóloga, se quedó impactada cuando supo que Washoe respondía «Yo, Washoe» a la pregunta de a quién veía cada vez que la ponían frente a un espejo, lo que demostró que era capaz de tener consciencia de sí misma y reconocerse entre los demás. Pero Washoe y sus congéneres llegaron mucho más allá de lo imaginable, desarrollaron actitudes que jamás habían sido implantadas por los científicos, animaban objetos otorgándoles vida tal como haría un niño, jugaban con osos de peluche, con muñecas, las lavaban, les hacían cosquillas y las manejaban como si estas hubieran adquirido vida. Washoe llegó incluso a crear escenarios ficticios para sus juguetes; es decir, empezaron a imaginar, a crear mundos oníricos para esos objetos, a plantear situaciones imaginarias que trasladaban al mundo real. Su mente había traspasado las fronteras del lenguaje de signos, se habían despertado conceptos únicamente asociados a los humanos, llegaron incluso a hablar solos, tal y como lo hacemos nosotros. Esto sucedía cuando Washoe observaba un paisaje que le gustaba o una imagen determinada; de repente, utilizaba el lenguaje de signos para describir si lo que veía le gustaba o no.

Este experimento hizo surgir en tan solo un año la creatividad, la inventiva, la comunicación y el lenguaje en un animal no humano por primera vez en la historia. Pero no solo eso, Washoe y su familia llegaron entablar relaciones cercanas con humanos e incluso llegó a manejar sentimientos como la empatía o la compasión. El mayor ejemplo en este sentido fue cuando una de sus «profesoras» humanas, Kathleen Beach, explicó a Washoe por qué hacía tiempo que no la visitaba. Mediante el lenguaje de signos le contó que había perdido el bebé que esperaba. Entonces Washoe respondió: «Yo, llorar», algo que es físicamente imposible para un primate, ya que no producen lágrimas. Cuando Kathleen se marchaba, Washoe se dirigió hacia ella y con el lenguaje de signos le dijo: «Yo, abrazo» y se produjo uno de los hechos más insólitos de la naturaleza, un chimpancé estaba consolando a un humano. Obviamente, Washoe había alcanzado un nivel de evolución que traspasaba las fronteras de lo imposible.

Chimpancé Washoe.

Con los años llegaron más sorpresas, la propia familia de chimpancés dejó de comunicarse mediante gritos y otro tipo de expresiones que tenían que ver con su naturaleza, para sustituirlos por el lenguaje de signos. También jugaban entre ellos a ponerse máscaras y asustarse, es decir, habían desarrollado la capacidad de imaginarse a sí mismos no como chimpancés sino como otras criaturas, incluso fantásticas. Pero el paso final y definitivo que dio Washoe fue algo que los científicos del Instituto Chimpancé de Comunicación Humana jamás hubieran imaginado, algo que superó cualquier expectativa. Washoe tuvo una cría a la cual le transmitió el lenguaje de signos sin ayuda ni intervención humana. De alguna manera, el salto evolutivo se había producido, la mente de esos chimpancés se había transformado. Obviamente, este ejemplo no demuestra que la inteligencia humana se gestara bajo una intervención externa, pero sí prueba que, de alguna manera, es posible avanzar en este sentido. Washoe murió el 30 de octubre del año 2007 a la edad de cuarenta y dos años siendo el único ser no humano que se comunicó con el hombre. El día de su entierro se ofició una ceremonia en la que hablaron sus educadores, pero también los hijos de estos, quienes habían interactuado de manera regular con la primate. Cuando hablaron de Washoe sorprendieron a todos los asistentes al referirse a la primate como «su hermana» en vez de su mascota. Nunca hasta la fecha se ha conseguido algo igual.

Lo que está claro es que, se plantee la teoría que se plantee, no hay certezas de cómo la mente de nuestros ancestros despertó; lo que sí sabemos es que los antiguos dejaron las huellas de esa nueva inteligencia en las cuevas para asombro de una comunidad científica que hasta el año 1879 creía que los antiguos habitantes de las cavernas no poseían ningún tipo de capacidad inteligente más allá de las habilidades para cazar, recolectar o reproducirse. Esa fue la fecha en la que se descubrieron las espectaculares pinturas de la cueva de Altamira. Pinturas que chocaron frontalmente con las ideas recalcitrantes de unos expertos que aseguraban que estas no podían ser reales. ¿Cómo era posible que unos seres a todas luces salvajes pudieran mostrar un arte incluso superior al del hombre del siglo XIX? ¿Cómo admitir que la creatividad y la inteligencia no eran exclusivas del hombre moderno? ¿Cómo claudicar ante el hecho de que los hombres primitivos llegaran a superar en ciertos aspectos al ilustrado hombre del siglo XIX y que estaba a punto de entrar en el XX? En 1880, Marcelino Sainz de Sautuola, el oficial descubridor de la cueva de Altamira, fue acusado de fraude; la oposición alcanzó tal extremo que llegaron a plantear que dicha expresión artística había sido creada por algún artista moderno. Incluso se señaló a Marcelino como el propio autor de las pinturas. Sautuola empezó a quedarse sin seguidores y murió en el año 1888 sin que la comunidad científica internacional reconociera su extraordinario hallazgo. Tuvo que llegar el año 1895 para que los más acérrimos detractores de Marcelino Sainz de Sautuola, como el francés Émile Cartailhac, entonaran un literal mea culpa a la luz de los diferentes hallazgos de pinturas en diferentes cuevas francesas. En ese instante, se determinó que lo encontrado en la cueva cántabra de Altamira era de origen paleolítico, lo que marcó la fecha de 1879 como el inicio del descubrimiento oficial del arte rupestre. Esta datación convulsionó los conocimientos de antropología que se habían establecido como ciertos hasta entonces y empezó a generar preguntas. Si el hombre del Paleolítico era capaz de pintar tales maravillas, incluso superiores a las que podía generar el hombre moderno, ¿no poseerían una inteligencia comparable?

A medida que se indagaba en estos asuntos, las sorpresas afloraban de manera permanente. El hombre primitivo era capaz de adentrarse en lo más profundo de las cavernas, cientos y cientos de metros en plena oscuridad, para dejar su impronta artística, muchas veces en lugares imposibles, en localizaciones aparentemente ilógicas donde plasmaban figuras, signos o símbolos de significados desconocidos. Aquel hombre se sentía extrañamente atraído por la oscuridad de la cueva, en sus paredes de roca veía formas y figuras que dibujaba, en muchos casos, con una calidad de detalle extraordinaria, mientras que en otros casos era capaz de, con apenas tres líneas, reflejar de manera exacta el contorno de un animal. ¿Qué los impulsaba a adentrarse, a veces kilómetros, hacia el interior de las cuevas? ¿Acaso su mente era capaz de percibir cosas de las cuales ya no somos conscientes?

Cuevas, caminos iniciáticos

¿Sería usted capaz de hacer lo mismo que algunos de esos supuestos hombres primitivos? Como hombre o mujer de este mundo moderno, rodeado de tecnología, con conocimientos culturales probablemente superiores al ancestro paleolítico, ¿se atrevería a entrar a solas en una caverna, cientos de metros, solo iluminado por la luz de un mechero? Pero voy más allá, incluso si le asegurara que en su interior no existe ningún tipo de peligro o riesgo para su vida, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Quizá usted sí, pero lo cierto es que no todo el mundo podría. Las cuevas no solo representan la oscuridad, las tinieblas y lo desconocido; adentrarse de manera solitaria en alguna de ellas, lo cual he hecho en varias ocasiones, supone conectar de manera automática con nosotros mismos, supone escuchar nuestros pensamientos y explorar no solo la caverna, sino nuestra psique. Entre el silencio y la oscuridad de la caverna, el ser más atávico que habita en nuestra mente hace acto de presencia y parece tomar el control. Si una persona no está preparada puede perderlo, puede dejarse llevar por el pánico e incluso paralizarse. Las cuevas llegan a producir este efecto que, sin ser atacados ni amenazados por nada, pueden producir un pánico atroz producido no por una amenaza real, sino por el afloramiento de los miedos internos más ancestrales y que procuramos esconder bajo el escudo del civismo y la modernidad. Entrar en una cueva no es solo retornar al origen como si realizáramos un viaje en el tiempo. También, a nivel psicológico, representa el retorno al vientre de la madre para un nuevo nacimiento; es sumergirse en las sombras para volver a la luz, un renacer quizá como una mente nueva y un conocimiento superior. No existe tiempo, no hay ni ayer ni mañana, puesto que tampoco el día y la noche son en ella diferenciados. En el aislamiento dentro de una cueva, según M. Eliade, reside una «existencia larval», como la del muerto en el más allá. Allí las sensaciones se disparan y también los sentidos; las gotas de agua que golpean el suelo de manera rítmica e incesante, el crujido de las piedras bajo los pies, el rumor de una corriente proveniente de lo más profundo de la tierra, incluso la propia respiración. Todo eso, unido a la absoluta falta de luz, consigue despertar sensaciones que muchos son incapaces de soportar. Vuelvo a plantear la pregunta: ¿estaría dispuesto a entrar con poco más que la luz de un mechero? Bueno, pues el hombre del Paleolítico lo hacía. Ahora bien, la poderosa fuerza que lo impulsaba a ello es un absoluto misterio.

Zeus, Hércules, Orfeo o Mahoma fueron iniciados en cavernas por maestros y escuelas, que las tenían como lugar de encuentro, enseñanza, meditación y ceremonia. También en Oriente la cueva aparece vinculada al simbolismo de la iniciación, a los misterios y al renacimiento en el sentido más espiritual. En la alquimia taoísta, se habla de las diez cuevas celestiales donde el iniciado podría alcanzar la inmortalidad. En este sentido, Pierre Grison escribía sobre el concepto que se tiene en China de algunas de estas cuevas en estos términos: «[...] cuentan con innumerables habitaciones troglodíticas excavadas en los acantilados de Loess. Pero es también conveniente señalar que la caverna es tradicionalmente en la China como en todas partes, un “pasaje” hacia el mundo de los inmortales».

Lo cierto es que las personas que decidían penetrar en ese oscuro mundo hace miles de años debían tener un absoluto equilibrio mental, su conquista solo estaría al alcance de aquellos que tuvieran una mente preparada y un control emocional determinado. Pero no solo eso, ciertos lugares donde se han hallado pinturas o grabados están situados en cavidades con accesos casi imposibles, lo que evidenciaba que quien llegaba a ese lugar por fuerza tenía que poseer un estado de forma aceptable, pero también una gran fortaleza mental. La cueva, en definitiva, podría ser un filtro utilizado por los grupos humanos para averiguar quiénes de sus miembros sobresalían sobre el resto. Allí, las formas de los techos y paredes, las grietas y manchas naturales se acababan convirtiendo en animales realizados, en muchos casos, con exquisita delicadeza. Crear bisontes como los de Altamira debió de llevar mucho tiempo, esfuerzo y planificación; había que encontrar los materiales adecuados, pero también debían ser realizados por alguien con tal capacidad de abstracción que pudiera vislumbrar esos animales de manera tan magnífica sin tenerlos delante. Hay que decir que muchas personas aún creen que estas fueron hechas con sangre o que se utilizó sangre como ingrediente de la pintura, un error muy extendido incluso en foros supuestamente especializados. Lo cierto es que los pigmentos se elaboraban únicamente con la mezcla de minerales y agua. El característico color rojo es producto del uso de hematita, un mineral compuesto de óxido de hierro que en muchos casos alcanza una gran pureza, lo cual nos lleva a la conclusión de que estos artistas tenían unos conocimientos extraordinarios en este sentido. De hecho, recientemente, investigadores de la UNED llegaron para analizar estas pinturas en las cuevas de Tito Bustillo y El Boxu, ambas en Asturias. Cuando las analizaron, no dieron crédito a lo que tenían delante. El grano del pigmento utilizado era tan fino como el que se utiliza en nuestros días. Antonio Herranz, investigador del Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas de la UNED, dejó patente su estupor ante tal hallazgo. ¿Cómo era posible que estos hombres del Paleolítico hubieran conseguido tal perfección? ¿De dónde adquirieron los conocimientos para saber cómo debía ser el procesado del mineral? Pero Antonio va más allá: ¿de qué tecnología se sirvieron para poder realizar algo que en la actualidad se consigue con el uso de maquinaria específica? Otra cosa que descubrieron es que el mineral utilizado no pertenecía a las propias cuevas, sino que fue traído de otro lugar, lo que demuestra que se desplazaban exclusivamente para adquirirlo; pero no solo eso, gracias a la utilización de diferentes técnicas microscópicas y espectroscópicas se descubrió que el mineral había sido mezclado con hidroxiapatito, wüstita, compuestos del manganeso, calcita, cuarzo y minerales arcillosos; incluso se encontró anatasa, que es un óxido de titanio. ¿Acaso el hombre antiguo era un experto en compuestos químicos minerales? ¿Cómo pudo realizar tales pigmentos que solo son visibles por espectroscopios actuales? El estudio reveló que las técnicas más avanzadas y complejas eran las utilizadas en pinturas de más de treinta mil años, mientras que las dataciones más modernas revelaban una pérdida de conocimientos en este sentido.

Haciendo, pues, una recapitulación de todos estos descubrimientos, las pinturas y grabados reflejarían las huellas de personas con una capacidad, por un lado, de concentración, valentía y físico suficiente para adentrarse en las cuevas y, por otro, con conocimientos artísticos equiparables al hombre moderno. También disponían de extraordinarios conocimientos minerales y una tecnología que se nos antoja imposible. A esto hay que añadir el trabajo previo a la realización de las pinturas con la compleja planificación que, entendemos, debe suponer realizar un trabajo en piedra, sobre techos y paredes, en algunos casos de difícil acceso, y en condiciones de baja luminosidad. Los lugares tampoco estaban elegidos al azar. La cueva era estudiada al milímetro, cada resalte de la piedra o grieta era susceptible de ser utilizado para tales representaciones. Algunas de ellas se enclavan en lugares imposibles. Pinturas situadas en intrincados pasadizos, en cavidades o recovecos en las paredes cuya realización exigía un auténtico escorzo por parte de su creador, otras las hallamos en zonas totalmente apartadas de las galerías principales, situadas en sitios peligrosos o a varios metros de altura sobre la roca de una pared concreta. Al mismo tiempo, nos es incomprensible que lugares accesibles, estancias cómodas o recovecos de piedra donde sería fácilmente realizar un dibujo, hubieran sido desechados por alguna razón que desconocemos. A tenor de todos estos datos, podemos determinar que el hombre paleolítico era mucho más inteligente de lo que imaginamos; ahora bien, cómo surgió ese despertar es algo que desconcierta a la comunidad científica y de lo que estoy a punto de avanzar algunas teorías.

Huellas de otra especie en nuestro ADN

Si realmente los habitantes de esos lugares pudieran ver algo más trascendente que la simple piedra, quizá esa misma percepción permanezca dormida en algún rincón de nuestra mente. Según algunos expertos que nombraré más adelante, puede que el sentido de lo trascendente se nos haya «implantado» en el ADN desde más antiguo de lo que creían aquellos hombres que, en 1879, rechazaron tal posibilidad. De igual modo que en 1856, también fue rechazada la posibilidad de que unos humanos diferentes a nosotros hubieran caminado sobre la tierra. En este sentido, me gustaría compartir una de las más hilarantes teorías propuestas por la ciencia en este sentido. Fueron el antropólogo y anatomista alemán Hermann Schaaffhausen y su colaborador Franz Mayer, anatomista y fisiólogo, quienes plantearon una singular respuesta como solución al hallazgo de unos extraños restos humanos aparecidos en Düsseldorf ese año de 1856. Estos restos presentaban unas características realmente extrañas; se encontró un esqueleto similar a un humano, pero sus dimensiones y morfología no coincidían con la morfología de un hombre corriente. Parecía tener una poderosa fortaleza física, su cráneo presentaba características inusuales, de cara prominentemente ancha y larga, de frente retraída y grandes arcos supraorbitales. Estos dos investigadores se hallaban ante un gran misterio. ¿Quién era ese individuo? ¿Cuál era su verdadera naturaleza? Desde luego, Hermann y Franz poco sabían en 1856 del origen evolutivo del hombre y mucho menos de la posible existencia de especies de humanos diferentes a la nuestra. Sin saberlo, se hallaban ante los restos del primer hombre de Neandertal descubierto por la ciencia; lo que ocurre es que la ciencia de la época no tenía ni idea de qué era aquello, pero como al fin y al cabo tenía piernas, brazos, tronco y cabeza similar a un hombre, sin duda debía de ser un hombre. Así pues, estos anatomistas aventuraron una teoría increíble que fue admitida como válida durante varios años. Por favor, no se contenga si lo que va a leer a continuación le produce una amplia sonrisa. La conclusión a la que llegaron fue que estos restos de un humano tan fornido solo podían pertenecer a un aguerrido cosaco ruso, un soldado que, buscando venganza había cruzado parte de Rusia y Europa en busca de Napoleón, como consecuencia del intento del francés por conquistar su país. Esto, sin duda, explicaba el imponente físico de estos restos humanos, ya que solo un cosaco ruso podía disponer de tal condición física. Pero, claro, los dos anatomistas tenían un problema añadido y de difícil resolución, dar explicación a la extraña anatomía de las piernas de aquel cosaco, que se presentaban ligeramente arqueadas, algo que no respondía a las características humanas conocidas. Rápidamente dieron con la solución: según Hermann y Franz, el cosaco sufría de raquitismo, lo que lo obligaba a caminar con las piernas arqueadas. No tenemos más que hacer un pequeño ejercicio de imaginación para visualizar a una persona con tal dolencia caminando con sus piernas arqueadas a través de valles, montañas o ríos, y preguntarnos cómo fue capaz de atravesar miles de kilómetros de esa guisa. Pero para nuestros insignes investigadores esto no era un problema, porque estaban ante los restos de un cosaco ruso, por todos conocidos como incansables y forzudos soldados que muy probablemente no cejarían en su empeño por un nimio problema de arqueamiento pernil. Pero he aquí que los científicos se toparon con un problema aún mayor que el de las piernas de estos restos humanos, y era su extraordinario cráneo. La explicación superaría con creces a la anteriormente citada de las piernas. Según Hermann y Franz, esto no podía ser sino la causa del intenso dolor que el raquitismo le producía mientras cruzaba valles, montañas y ríos en busca de venganza. Tan terrible dolencia le hacía arquear las cejas en un esforzado gesto de dolor, lo que, tras kilómetros de duro viaje con esa expresión en el rostro, llegó a provocar que su frente se retrajera deformando su cráneo, al mismo tiempo que tal tirón produjo el aumento de la masa ósea justo por encima de los ojos, provocando la aparición de esos grandes arcos supraorbitales. Por muy increíble que parezca, estos dos insignes fisionomistas convencieron al mundo de que lo que habían descubierto era en realidad un singular y aguerrido cosaco ruso en busca de venganza, nada más y nada menos.

Hermann Schaaffhausen.

Con el tiempo, se determinó que esos restos pertenecían a algún tipo de ancestro del Homo sapiens, es decir, a una especie de versión primigenia nuestra antes de que la evolución transformara a ese ser en lo que somos ahora, lo que llevó a expertos de todo el mundo a analizar la evolución humana de manera lineal. Sin embargo, ahora asistimos a un nuevo cambio, y tales cambios han traído muchos más enigmas y preguntas que hacen que los dogmáticos arquetipos se empiecen a desmoronar. Seguramente, todos recordamos la imagen, mil y una veces repetida, del mono que en un primer momento camina con las cuatro extremidades, seguida de la de un homínido capaz de incorporarse tímidamente, a la que sigue la de otro que ya camina erguido pero que mantiene sus rasgos simiescos y así sucesivamente hasta la última imagen, que es la del Homo sapiens moderno. Esta secuencia tantas veces vista, y considerada una realidad antropológica, quedó desbaratada hace unos años cuando se secuenció el ADN neandertal junto con el de otros restos fósiles hallados en diferentes partes del mundo. En estas investigaciones, el mundo descubrió que los neandertales y los demás homínidos encontrados no formaban parte de nuestra rama genética. Aquellos que en un principio habían sido representados como una especie de versión no evolucionada de nosotros resultaron pertenecer a otras especies de humanos, con otro código genético. Pero las investigaciones revelaron algo inaudito y que la ciencia había descartado: cuando se secuenció el genoma humano, se hallaron piezas genéticas neandertales. El descubrimiento removió los cimientos de la historia y saltó a las portadas de los medios informativos. Se determinó sin ningún género de duda que existió una hibridación entre ambas especies, de cuyo resultado nacimos nosotros. Esto es algo difícil de admitir por muchos investigadores, incluso actuales, quienes afirman que Homo sapiens y neandertales jamás convivieron en el mismo periodo. Sin embargo, las evidencias genéticas han demostrado que somos el producto de una hibridación de, al menos, dos especies. A excepción de algunos grupos humanos, los europeos, asiáticos y norteafricanos disponemos de entre un 1 y un 3% de ADN neandertal; incluso hay investigadores que afirman que ese porcentaje podría ser mayor. Este estudio genético reveló detalles de lo más curioso y llamativo. Por ejemplo, determinó que los neandertales tenían ojos claros o azules. Tanto es así que, en las actuales representaciones de esta otra especie de humanos, se les incorpora esta característica en sus ojos. Pero aún hay más, Carles Lalueza-Foz, de la Universidad de Barcelona, también demostró mediante un sesudo estudio genético que esta especie tenía como principales características piel clara, pecas y que eran prominentemente pelirrojos. Según sus mismas palabras: «A partir de ahora, las imágenes de aquellos humanos del Paleolítico deberán representarlos con ojos claros y pecas». Bien, permítame una reflexión. Quizá usted, que está leyendo estas líneas, tenga los ojos azules y, si no es así, seguramente conocerá a alguien que los tenga. Si está usted entre los primeros, piense en el increíble viaje a través de miles de años que ha hecho ese rasgo identificativo que ahora está alojado en su cuerpo. Porque, en realidad, estará viendo los ojos de una especie de humanos que se extinguió hace unos treinta y cinco mil años, estará viendo los ojos de los últimos neandertales que vivieron en el planeta y de los cuales usted quizá atesora el último legado.

Pero ¿y si esa hibridación genética despertó la mente del hombre?, ¿y si esa hibridación fue el monolito que cambió nuestro cerebro? De nuevo aquí quizá debamos reescribir la historia porque, si a los antropólogos del siglo XIX ya les costó admitir que el hombre del Paleolítico era capaz de tales prodigios artísticos, al antropólogo actual le cuesta profundamente contemplar tan siquiera la posibilidad de que los neandertales, una especie distinta a la nuestra, fueran los precursores de tal salto evolutivo e incluso los creadores de parte del arte rupestre. A pesar de las evidencias científicas, parece que los viejos pensamientos afloran en pleno siglo XXI con un baile de cifras, fechas y dataciones que se ha convertido en una auténtica guerra. Permítame plasmar lo que dice la historia oficial en unas breves líneas. Según los expertos, el hombre de Neandertal que vivía en Europa se extinguió hace unos cuarenta y tres mil años; por otro lado, el Homo sapiens, del cual descendemos, llegó a Europa hace unos cuarenta mil, lo que indicaría que jamás se pudo producir un encuentro entre especies y mucho menos una hibridación. Para muchos sectores científicos, el hombre de Neandertal era apenas un salvaje incapaz de crear ningún tipo de arte o pensamiento trascendente. Para ese mismo sector científico, solo el Homo sapiens tenía esas capacidades, por lo tanto, solo nuestros ancestros pudieron realizar las pinturas que conocemos. Pero ¿qué pasa con las pinturas cuya datación supera esos cuarenta mil años, es decir, antes de la llegada del sapiens a Europa? ¿Quién las realizó? En los últimos tiempos, han salido a la luz estudios que se contradicen entre ellos, que rebaten a los primeros y que, a su vez, son rebatidos por un tercero o por un cuarto. Estudios como el de Paul Mellard, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Cambridge, quien llega a basarse en supuestos cambios atmosféricos de hace miles de años para justificar que el Homo sapiens llegara a España hace unos cuarenta y un mil años, una fecha convenientemente ajustada para así evitar admitir que los neandertales pudieron crear algunas de estas pinturas.

Parece que de nuevo vuelven las viejas ideas del siglo XIX rebajando a la categoría de salvajes a aquellos que no son considerados como iguales para intentar demostrar que solo el Homo sapiens era capaz de albergar el sentido del arte y la trascendencia. Pero ¿qué pasaría si aparecieran unas pinturas con una datación tan insultantemente antigua que no pudiéramos atribuirla al Homo sapiens? Puedo asegurar con total rotundidad que tal datación existe y que no es sacada a la luz porque su admisión pública supone el derrumbamiento de los dogmas establecidos como verdades incuestionables y eso, a día de hoy, hay personas que no están dispuestas a permitirlo. En este sentido, el propio Paul Bahn, experto en arte rupestre y miembro del Archaeological Institute of America, llegó a asegurar: «Todavía quedan expertos que siguen considerando a los neandertales unos salvajes similares a los animales, aunque afortunadamente cada vez son menos».

Aún se mantiene la idea de la pirámide de la escala evolutiva donde el hombre se sitúa en la cúspide, justo por encima de cualquier otro animal. Somos la élite, la casta del universo, incluso aún existen personas que aseguran que somos los únicos habitantes del mismo, y los más fanáticos no dudan en repetir aquello de «fuimos creados a imagen y semejanza de Dios», fijaos pues si somos afortunados. En definitiva, el hombre es el elegido, así que, ¿cómo vamos a aceptar que otros fueran mejores en muchos aspectos? Los estudios determinan cada vez más que sapiens y neandertales convivieron en el tiempo y se mezclaron genéticamente, pero también reflejan un hecho atroz que da respuesta a uno de los grandes enigmas de la ciencia: ¿qué causó la extinción de esos neandertales?

Los investigadores Bienvenido Martínez-Navarro y Policarp Hortalà, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, apuntan a que los neandertales habrían sido una presa más en la cacería de los miembros de nuestra especie, matándolos para su consumo, o bien, para acabar con la competencia. Es decir, nuestra especie provocó un auténtico genocidio, puede que el primero de los muchos que los sapiens hemos provocado a lo largo de nuestra violenta historia. Y no solo eso. Esto sí está demostrado, el sapiens fue el responsable de la extinción de animales como los mamuts, es más, en la actualidad se calcula, según un estudio publicado por Ahmed Djoghlaf, experto biólogo y miembro de la ONU, que 150 especies diferentes desaparecen cada día por la acción directa del Homo sapiens, y se llegan a calificar como extintas entre 18.000 y 55.000 especies, la mayor pérdida biológica desde que desaparecieron los dinosaurios. El paleontólogo Bienvenido Martínez-Navarro afirma que nuestra especie ha llevado, como signo de comportamiento, la muerte y la destrucción. Cuando se ha mezclado con otros grupos de humanos, no ha dudado en entrar en conflicto o iniciar guerras si están en juego recursos o riquezas. Destruimos a nuestros rivales y los aniquilamos, y lo hacemos de diversas formas. En ciertos lugares del mundo, se erigen líderes supremos, presidentes megalómanos, gobiernos psicópatas y guerras intestinas. Se ha utilizado (y se sigue haciendo) la excusa racial para esclavizar, humillar o, en el mejor de los casos, recluir en reservas a otros grupos de humanos. Tal como parece, en la naturaleza del Homo sapiens no está el sentido de la trascendencia, el simbolismo y el arte como un rasgo principal, pero aun así somos capaces de crear cosas asombrosas y conceptos que rayan la excelencia. Así que, puestos a conjeturar, preguntémonos: ¿y si tales dones fueron el regalo genético de otra especie? ¿Y si en ese 3% de código genético neandertal hubiera despertado en nosotros la parte más espiritual, artística y trascendente? ¿Y si es nuestra parte neandertal la que determina esta característica o, incluso, la que nos distingue del sapiens salvaje? Esto no es una cuestión que debamos tomar a la ligera porque lo que resulta sorprendente, y cuyo estudio esquivan muchos expertos, es una simple cuestión matemática. Intentaré no marear con las cifras en el siguiente viaje que quiero compartir.

Los restos más antiguos hallados de Homo sapiens fueron descubiertos en Marruecos, y su datación se ha estimado en 300.000 años, así que, tenemos a un antepasado nuestro del cual la ciencia nos dice que era exactamente igual al ser humano actual, pero de hace 300.000 años. Un Homo sapiens al que llamaremos cariñosamente Paco. Bien, Paco, hace 300.000 años, se paseaba tranquilamente por África sin mucho más que hacer que cazar, recolectar y reproducirse. Según la versión oficial, Paco tenía el don del simbolismo y el arte, pero lo sorprendente es que jamás lo utilizó en vida. Si contamos desde los 300.000 hasta los 40.000 años, al sapiens, como nuestro amigo Paco, no le dio por dibujar ni un solo trazo. Eso sí, tuvo descendencia, mucha descendencia, la cual al parecer tampoco dio rienda suelta a sus inquietudes simbólicas o artísticas. Quizá a Paco y a sus descendientes no les interesara dibujar nada, pero resulta que existían muchos más sapiens como Paco y sus hijos en África, así que quizá a alguno de sus congéneres sí le pareció bien dibujar algo en algún sitio. Pues he aquí la sorpresa, resulta que a ninguno de los sapiens que poblaban todo el continente se le ocurrió nunca, insisto, nunca, dibujar nada. Paco, sus descendientes y todos los sapiens africanos tuvieron a su vez más hijos. ¿Quizá la tercera generación de sapiens tendría inquietudes artísticas o simbólicas? Pues he aquí que tampoco. Ahora imagine a los descendientes de Paco teniendo hijos que a su vez tienen más hijos y así sucesivamente, pero no solo Paco, sino también cada uno de los miembros de Homo sapiens repartidos en el mundo. Cabe pensar que alguno, aunque fuera por error, pintara algo en algún sitio... Sorpréndase porque tampoco. Y así durante 260.000 años, hasta que los descendientes de Paco llegan a Europa hace unos cuarenta mil años, justo coincidiendo con la hibridación con los neandertales y, de repente, comienza una auténtica explosión artística, con increíbles obras maestras que ya quisiera un servidor poder dibujar, como los famosos bisontes de Altamira. Tal como los actuales estudios genéticos han determinado, casi todos los humanos tenemos entre el 1 y el 3% de genes neandertales pero, como mencionaba anteriormente, ¿es posible que esa hibridación nos diera el don de lo abstracto, lo simbólico, el arte o la creación? El famoso científico norteamericano Neil Degrasse Tyson hizo un paralelismo extraordinario: nuestro ADN solo se diferencia del chimpancé en un 1%, y esa minúscula cifra es la diferencia que hace que una especie solo sea capaz de utilizar como herramientas poco más que palos, ramas y piedra, y la otra haya conseguido llegar a la Luna. Un 1% que separa una especie que, con entrenamiento y años de esfuerzo consigue comunicarse con unos cuantos signos o que otra ya esté pensando en comunicarse con seres de otros lugares del universo. Ese 1% nos ha permitido desde construir un lenguaje hasta construir naves espaciales, ese 1% es la diferencia que ha hecho que el humano cree obras artísticas increíbles o teorice sobre el origen del universo y poder vivir en otros lugares del cosmos, y que los chimpancés sigan viviendo en la selva. Solo un 1% nos separa de los chimpancés, de la misma manera que solo un 1%, como mínimo, nos separa de nuestro amigo Paco.

El gran evento, un misterio de 40.000 años

¿Una locura?, quizá si solo partiera de mi puño y letra, pero he de decir que existen expertos como Daniel Garrido, el coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria, que defiende tal posibilidad, y, como él, muchos arqueólogos a los que les llama poderosamente la atención que nos convirtiéramos en «Picassos» de la noche a la mañana tras 260.000 años en los que no dejamos ni una triste línea dibujada en las piedras.

Es obvio que esta teoría revuelve los cimientos de todas aquellas que han sido promulgadas por los expertos y que cuentan con más apoyos dentro de la comunidad científica. Teorías que, seguramente, les haya costado tiempo y esfuerzo desarrollar, tanto como para no querer renunciar a ellas tan fácilmente. Puede que en el fondo poco haya cambiado desde ese pensamiento oficial del año 1879 con respecto al actual. Marcelino Sainz de Sautuola se tropezó con aquellos que aseguraban que el hombre prehistórico no podía tener ningún tipo de habilidad ni la sensibilidad para crear pinturas tan refinadas. Una vez que la ortodoxia del siglo XIX otorgó al ser humano en exclusividad la medalla del arte y la abstracción, en la actualidad, muchos expertos chocan de frente con la idea de que fuera el neandertal, y no el Homo sapiens, el que pudo transmitir ese despertar.

Ejemplo de ello fue el descubrimiento, en 1908, por parte de los hermanos Bouyssonie de un esqueleto completo de neandertal en una fosa cavada en los depósitos del yacimiento Bouffia Bonneval, en la conocida fosa de La Chapelle-aux-Saints, en Francia. Dicho enterramiento era un escenario imposible y, como tal, fue obviado durante más de cien años por los expertos. Allí se encontraron los restos de un claro ritual funerario realizado por neandertales, lo que daba al traste con la idea de que estos hombres eran poco más que salvajes. De hecho, durante décadas, ni siquiera se planteaba que esta especie tuviera la más mínima capacidad cognitiva para realizar ningún tipo de acto ritual, así que, durante casi un siglo, se ocultó al mundo el verdadero significado de ese enterramiento.

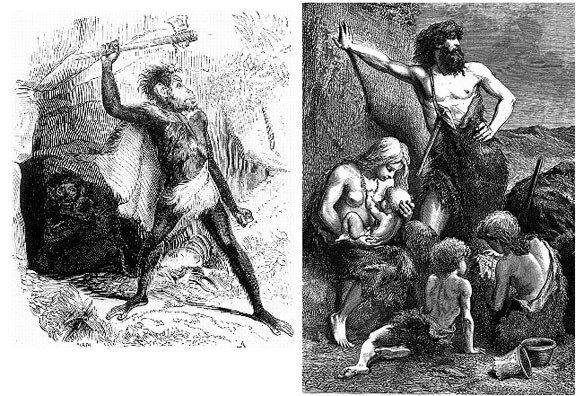

Es curioso cómo la representación de nuestros ancestros ha ido variando con el tiempo. A modo de curiosidad, es interesante contemplar las antiguas ilustraciones que realizó el zoólogo francés Pierre Boitard, quien dibujaba en el año 1861 a los moradores de las cavernas como seres simiescos, violentos y salvajes, y cómo, nueve años después, las ilustraciones representaban a hombres con poses elegantes y aspecto contemporáneo, mientras dibujaban o tallaban de manera delicada las piedras. La ciencia no tiene las claves para determinar qué fue lo que provocó el amanecer de la mente humana, pero sí puede determinar cuándo, proponiendo un periodo entre los 40.000 y los 45.000 años atrás. Es como si nuestra especie hubiera salido de la oscuridad de golpe, como un gran Big Bang a nivel mental. Esta circunstancia ha sido bautizada por los expertos como «el gran evento»; de hecho, son muchos los que hablan de una auténtica explosión cognitiva sin precedentes en la historia. Salvando las diferencias, es como si de aquí a unos miles de años los chimpancés pasaran de saltar de rama en rama a dibujar La Gioconda. Ese gran evento se produjo a nivel global, y tuvo una expansión vertiginosa por los habitantes del planeta. Los científicos no saben cómo explicar un suceso tan brutal como ese, por lo que las teorías vuelven a surgir.

Aquí es donde se habla del recurrente eslabón perdido o de algún tipo de mutación genética que aceleró un proceso evolutivo sin precedentes, por lo que las preguntas se acumulan. ¿Por qué solo le ocurrió al hombre? ¿Por qué ninguna especie del planeta con miles de años de evolución mayor que la nuestra ha experimentado tal explosión cognitiva? En este sentido, no son pocos los que han querido ver en este gran evento la programación planificada de algún tipo de entidad creadora que nos «despertó» del mundo de las sombras. Una inteligencia de incierta procedencia que desarrolló las capacidades de nuestros ancestros por una vía desconocida.

Representaciones del hombre prehistórico antes y después del reconocimiento de Altamira.

La tradición griega nos habla de Prometeo y de cómo, en contra de los mandatos del resto de los dioses, ofreció el fuego a los hombres. Ese fuego, en realidad, es una metáfora de la iluminación o el conocimiento, por lo que Prometeo habría sido el artífice del despertar del hombre dentro de la cultura griega, algo por lo que fue castigado. En la creencia cristiana la serpiente ofreció la manzana a Adán y a Eva contraviniendo los deseos de Dios. Al comerla, Adán y Eva fueron conscientes de su propia desnudez, algo de lo que, al parecer, no se habían dado cuenta, lo cual los acercaba más al reino animal que al hombre. Fueron, por tanto, la manzana el fuego de los dioses y la serpiente el Prometeo cristiano. Las Escrituras nos dicen que, por tal acto, Dios castigó a la serpiente igual que los dioses castigaron a Prometeo, y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, eso sí, con la contradictoria encomienda de «creced y multiplicaos». Todas estas elucubraciones siempre me han hecho cuestionarme que si hemos sido capaces de llegar a crear artefactos espaciales, investigar otros lugares del universo, descubrir los ladrillos de la vida o teorizar sobre el origen de la materia con un regalo tan simple como el fuego, ¿qué clase de maravillas y conocimientos están en el poder de esos antiguos dioses y que con tanto celo guardan para sí?

Lo cierto es que esa cesión del fuego o ese mordisco a la manzana, es decir, el gran evento al que alude la ciencia, coincidió con la llegada a Europa del Homo sapiens y de la hibridación ya demostrada con los neandertales, lo cual nos llevaría a una conclusión tan fascinante como imposible de admitir para la ciencia actual, y es que ese eslabón perdido, ese homínido que viajó de la oscuridad a la luz al cual los expertos aluden, en realidad, seríamos nosotros, con ese 1% neandertal capaz de marcar la diferencia entre alguien que hace su vida en los árboles y alguien que llega a hacerla en las estrellas. ¿De qué maravillas seríamos capaces de haber conseguido un porcentaje mayor? Si esto fuera así, estaríamos en condiciones de afirmar que la parte sapiens de nuestra naturaleza es la salvaje y la violenta, que es aplacada solamente por ese ínfimo 1% de rastro genético. Así que tan solo nos queda llegar a una conclusión: ¿cuál de las dos vertientes de nuestra naturaleza acabará por imponerse sobre la otra? Si la trascendente o la salvaje solo el tiempo lo dirá.