Capítulo 7

TODOS LOS CAMINOS PARTEN DE ROMA: LA VÍA EGNATIA

A partir de c. 146 a.C.

via illa nostra, quae per Macedoniam est usque ad Hellespontum militaris... (Esa calzada militar nuestra, que recorre Macedonia y llega hasta el Helesponto).

CICERÓN, SOBRE LAS PROVINCIAS CONSULARES1

En un tranquilo almacén del norte de Grecia, tras una mesa que en verano se llena de cerezas y una vieja estufa que en los meses de invierno desprende un calor capaz de enrarecer la atmósfera, descansa un fabuloso enigma. Este objeto, que tiene la forma y el tamaño de una lápida sepulcral, lleva cuidadosamente labrada una antigua y costosa inscripción, una especie de historieta gráfica que parece conmemorar a un tiempo el primer accidente de tráfico jamás registrado y la figura de un cerdo convertido en el mejor amigo del hombre.

Erigida a un costado de la Vía Egnatia e incorporada más tarde a la muralla de las fortificaciones romanas de Edesa, la estela narra un episodio tragicómico. Según parece, un hombre llamado Querio (Choiros) que circulaba en carro por la Vía Egnatia llevaba consigo un cerdo que pretendía ofrecer en sacrificio en un festival religioso. En la lápida aparece la representación de un carruaje lanzado a toda velocidad. Tiran de él cuatro caballos cuyos cascos en alto, espectacularmente tallados en la piedra, parecen estar a punto de aplastar al cerdo, al que luego vemos postrado en el suelo bajo la cuadriga. El (probable) propietario, un hombre que se cubre sensatamente la cabeza con la capucha del manto, aparece encaramado al carro con rostro desolado. En torno a las imágenes se despliegan, minuciosamente inscritos, los detalles de la peripecia del cerdo: «crucé toda la carretera a pie, sin detenerme [...]. Sin embargo, por el fuerte golpe de la rueda me veo ahora privado de la luz [...]. Aquí yazgo, y nada debo ya a la muerte».2

Ya se trate de una broma romana, de un costoso chiste (choiros significa «cerdo» en griego, o «cara de cerdo», en este contexto), o de un sentido monumento conmemorativo dedicado a un animal destinado al sacrificio que acabó laminado en la carretera, en algún punto entre Italia y Estambul, un buen día de finales del siglo II d.C., lo cierto es que estamos ante una postal maravillosamente vívida de una de las más importantes arterias del mundo antiguo, una superautopista llamada a transformar el destino de Estambul.3

Construida por una partida de ingenieros romanos que habían viajado hasta la zona en embarcaciones de fondo plano, navegando de Brindisi a Dirraquio, la Vía Egnatia cambió irreversiblemente la suerte de Byzantion, haciendo olvidar su condición de simple punto de paso y convirtiéndola en meta explícitamente buscada por los viajeros. De este modo, al adquirir el carácter de tierra de promisión, la urbe tuvo ocasión de consolidarse. Ya antes había existido una senda cuyo trazado era básicamente el mismo que el de la nueva ruta (el tramo occidental de la carretera, al que en origen se conocía con el nombre de Camino de Candavia, seguía el curso del río Shkumbin, en Albania). Un autor al que la historia conoce como el Pseudo Aristóteles nos ofrece una nueva pista: «Hay un lugar a medio camino en el que pueden comprarse, los días de mercado, los artículos que traen de Lesbos, Quíos y Tasos los mercaderes que ascienden por el Ponto [el mar Negro]. También es posible adquirir aquí las ánforas corcíreas [de Corcira, la actual Corfú] con que comercian los que vienen del Adriático».4 El palacio de Filipo y Alejandro, situado en Pella, Macedonia, se construyó junto a un camino precursor de la Vía Egnatia. La ruta aparece flanqueada por varios túmulos funerarios de forma circular y notable elevación, así como por distintos restos óseos de época helenística (signos ambos de la pasión que ya entonces inspiraba entre los particulares el consumo en general). Al emprender la misión de conquistar el mundo, Alejandro Magno debió de marchar junto a su ejército frente a estos templos mortuorios.

El atractivo de estos senderos, que no solo eran capaces de estimular y satisfacer los deseos de la época sino que revelaban ser además la ruta más corta y eficaz entre dos puntos de gran significación, puede resultar muy persistente, y de hecho si recorremos hoy los Balcanes, ya sea por carreteras secundarias o por las autopistas —algunas de las cuales todavía reciben el nombre de Egnatia Odos en Grecia, o de Rruga Egnatia en Albania—, estaremos siguiendo exactamente los pasos de nuestros antepasados clásicos. En tiempos de los romanos, el acceso a la ruta de la Vía Egnatia y a sus numerosos servicios se hallaba sometido a una larga serie de restricciones. En teoría, solo podían circular por ella y disfrutar de sus comodidades quienes se hallaran en posesión de un pase o un documento oficial. Los gabinetes imperiales la usaban para enviar notificaciones, embajadas, despojos de guerra y soldados en una y otra dirección, pero es muy posible que hubiera lugareños que se atrevieran a probar suerte y a avanzar fatigosamente por el camino de mulas que discurría junto a la calzada principal. Pese a que esta carretera estuviera llamada a moldear de múltiples maneras la cultura global, tanto en el plano político, como en el religioso y el social, lo cierto es que en sus inicios su objetivo carecía de cualquier adorno, ya que su propósito se limitaba exclusivamente a desplazar efectivos en un sentido y dinero en el contrario. La Vía Egnatia contribuyó a facilitar tanto el control militar de la región como la recaudación del portorium, un gravamen impuesto a los ingresos derivados del tráfico marítimo, el comercio y la pesca, actividades todas ellas que ya habían demostrado ampliamente ser a un tiempo la bendición y la condena de Byzantion.5

Al principio, la Vía Egnatia terminaba al topar con la frontera natural del río Maritsa (también conocido con el nombre de río Evros), cerca ya de la actual línea divisoria entre Grecia y Turquía. Sin embargo, con el tiempo, la carretera acabó por llegar desde su punto de partida, situado en Dirraquio, en la actual Albania, hasta Byzantion, pasando por Macedonia y el norte de Grecia. Al enlazar con la Vía Apia, que unía Roma con Brindisi (que se encuentra justo enfrente de Dirraquio, al otro lado del Adriático), la Vía Egnatia amplió los alcances de la Ciudad Eterna, extendiéndolos aún más al este, hasta la remota Nicópolis (Purk), en la Armenia Inferior, a través de la Vía Póntica, que arrancaba en Byzantium y desembocaba prácticamente en la porción oriental de la Ruta de la Seda. La Vía Egnatia iba a alimentar la aspiración romana de construir un «imperio sin límites».

Las vicisitudes por las que pasó esta calzada romana la convierten en una criatura sujeta a las leyes de la evolución, dado que hubo de adaptarse a su entorno. En algunas de las regiones más alejadas de los centros neurálgicos romanos su anchura rozaba los cuatro metros, pero a su paso por las ciudades esa dimensión crecía hasta alcanzar los veinte. Un bordillo de grandes bloques de piedra impedía que los carros se salieran de la calzada, y en algunos de sus tramos había una mediana central, también de piedra, que permitía que el tráfico circulara en dos direcciones. En las zonas montañosas, la gravilla resultaba más práctica que el pavimento de losas, y ciertos tramos se construyeron a prueba de agua aplicando capas de arcilla apisonada. A pesar de haber envejecido sin apenas mantenimiento y de haber quedado abandonada en gran medida, la verdad es que el brillante trazado ideado por los ingenieros y su magnífico diseño han determinado que algunos de sus tramos sigan en uso: la última vez que la recorrí, en el año 2015, el gran número de refugiados sirios que circulaban por ella venía a remedar, sin pretenderlo, el espectro de los antiguos romanos, dado que también ellos emplearon la Vía Egnatia para trasladarse a Occidente. A lo largo de la ruta ha ido surgiendo un buen número de hoteles de paso y en todos ellos hay agua caliente y oficinas de cambio de divisas, sin olvidar que también puede emplearse el pasaporte para registrarse y que las indicaciones aparecen redactadas tanto en inglés como en árabe.

En la época de su construcción eran muchas las particularidades de la Vía Egnatia que la vinculaban con el más puro estilo de la Roma antigua, caracterizado por su rígido formato y por una intensa conciencia de marca: se levantaron posadas cada 45 o 60 kilómetros, se destacó cada tramo de mil pasos con miliarios que indicaban la distancia recorrida (y todavía aparecen por todas partes: recientemente se ha descubierto uno en el lecho de un río albanés), y cada 7 o 14 millas romanas (es decir, en intervalos de 10 o 20 kilómetros, ya que esta medida de longitud equivalía aproximadamente a un kilómetro y medio) aparecían carteles señalizadores, campamentos y postas con animales o vituallas. Fuera hombre o mujer, y ya viniera de Britania, de las Galias, de Hispania, de Iliria o de Tracia, al viajero le quedaba meridianamente claro que el proyecto solo podía haber sido concebido por Roma.

Hasta esta época del período romano primitivo, la literatura del mundo antiguo había venido resaltando sin ambages que las carreteras eran lugares peligrosos. Basta pensar en el conjunto de desdichas que se materializaban en ellas: son el escenario en el que Edipo mata a su padre, por ejemplo, y también el marco en el que Teseo se enfrenta a Procusto, un psicótico asesino en serie que seducía con ardides a los viajeros, los llevaba a su casa, y una vez allí los amarraba a un lecho de tamaño superior o inferior a su estatura, los ajustaba después a la longitud de la cama y procedía a mutilarlos o a estirarlos a conveniencia, hasta acabar por asesinarlos. Y de hecho, por la Vía Egnatia merodeaban los cravaritas: un clan de salteadores de caminos, verdaderos piratas de la carretera. Sin embargo, en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista psicológico como desde una perspectiva topológica, con el establecimiento de esta autovía internacional las carreteras empezarán a constituir un gran nexo de unión para el género humano. Y bien pensado, la Vía Egnatia supone el inicio de una de las formas de vida modernas. Dado que llega al pie mismo de las murallas de Byzantion y que continúa avanzando luego, franqueadas sus puertas, hasta alcanzar el centro mismo del casco antiguo, esta calzada hará que la Ciudad de Bizas no sea solo una metrópoli conectada con su entorno por tres mares, sino también por la carretera más grande del mundo.

A los ojos de los romanos, Oriente llevaba mucho tiempo siendo un lugar repleto de peligros, aunque también la veían como una tierra de abundancia. Hay un célebre dicho de Augusto, el primer emperador, que según la tradición habría afirmado recibir una ciudad de ladrillo y dejado tras de sí una urbe de mármol, pero lo que aquí nos interesa es que las enormes sumas de dinero necesarias para esa transformación debieron de venir de alguna parte. Las fuentes romanas indican reiteradamente que la India era una región de inimaginables riquezas. Plinio el Viejo se quejaba de que la afición de los romanos a las sedas, las perlas y los perfumes exóticos consumía las energías de la ciudad. «Juntas, India, China [y Arabia] drenan nuestro imperio. Ese es el precio que nos hacen pagar nuestros lujos y nuestras mujeres».6 Y precisamente, el elemento físico que permitió que Roma se expandiera al este fue la construcción de la Vía Egnatia y su red de calzadas subsidiarias, aunque la conquista de Egipto intensificó todavía más esa magnética atracción. Roma había atrapado el virus de Oriente, y Byzantium, al pactar una tregua con los romanos en 129 a.C., tras la victoria de Roma en las guerras macedónicas (que había sido el detonante para la construcción de la Vía Egnatia), se convirtió en un destino tan decisivo como vital para todo aquel que deseara iniciar un gran viaje por Asia.

Durante las tres generaciones siguientes la ciudad actuó como un centro de aprovisionamiento, dado que las fuerzas romanas no dejaban de librar desastrosas batallas con sus enemigos de Oriente, como el monarca Mitrídates VI del Ponto, famoso por su afición a los venenos. Entre los años 74 y 73 a.C., los bizantinos fueron testigos de la matanza de treinta mil soldados romanos, muertos en las inmediaciones de Calcedonia. Crisópolis cambió de nombre y pasó a denominarse Scutari (cuya fonética recuerda el término de Üsküdar, actualmente empleado para designar la región), debido posiblemente a los escudos de cuero, o scuta, que portaban los integrantes de la guarnición romana acuartelada aquí (algunos de cuyos restos empiezan a aparecer hoy en las excavaciones efectuadas para construir el sistema del nuevo metro de Estambul). La muy comentada guerra que libró el poderoso cónsul Pompeyo «contra los piratas» —dado que se ha señalado que fue una campaña de relaciones públicas de rigor similar a nuestra «guerra contra el terrorismo»—7 permitió que tanto él como los actores llamados a entrar en liza a partir del 67 a.C. siguieran manteniendo su candente interés en el potencial comercial de Oriente. De hecho, fue el encontronazo bélico que tuvo Julio César con el hijo de Mitrídates en la Anatolia del año 47 a.C. lo que le dio la idea de escribirle a un amigo de Roma las palabras «veni, vidi, vici». Mientras tanto, si los textos romanos citan la ciudad de Byzantium, será para señalar, según todas las apariencias, que se comporta como una urbe quejosa, habituada a lamentarse de su explotación. Da fe de ello el historiador romano Tácito en sus Anales:

Por su parte los de Bizancio, cuando se les concedió la palabra, lamentando ante el senado la magnitud de sus cargas, hicieron una exposición completa de sus alegaciones: comenzaron por [...] sus apoyos a Sila [notable general y estadista], Lúculo [cónsul romano y vencedor de Mitrídates tras el asedio de Cícico] o Pompeyo, y por último [mencionaron] sus recientes servicios a los Césares, y todo porque estaban asentados en unos lugares muy estratégicos, tanto para el paso de los generales y sus ejércitos por tierra y por mar, como para el transporte de provisiones.8

Por su parte, también Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo y magistrado del imperio, abogará en su correspondencia con el emperador Trajano por una reducción de «los gastos de la ciudad de Bizancio, que son anormalmente elevados».9

Pero volvamos al año 42 a.C. En esa fecha, los potenciales líderes de Roma, Antonio y Octaviano, embarcados en una fiera persecución de los asesinos de Julio César, Bruto (que se había apoderado de Macedonia) y Casio (que operaba en Siria), habían emplazado a sus oponentes, en una pugna cuyos tintes de guerra civil eran cada vez más acusados, a entablar combate en la Vía Egnatia, en la batalla de Filipos. El choque opuso a diecinueve legiones, y el poeta lírico Horacio se contaba entre los oficiales del bando perdedor, ya que formaba parte de los «libertadores». Se contendía por el control del sistema de carreteras que unía a Oriente con Occidente y por la dominación de las minas de oro y plata de los alrededores, pero también por la república y por la idea que representaba la Romanitas. Los victoriosos agentes del poder imperial levantaron un inmenso arco de triunfo en plena Vía Egnatia, justo a las afueras de Filipos (actualmente reducido a un montón de bloques ennegrecidos y abandonados en medio de un maizal). Los agricultores de la zona encuentran muy a menudo puntas de flecha, espadas rotas y fragmentos aplastados de cascos en la llanura en la que se libró la batalla, cuyo resultado aceleró por lo demás el pulso histórico de la Vieja y la Nueva Romas. Virgilio, que en sus Geórgicas dedica unos extraordinarios versos al choque de Filipos, acabará trascendiendo su condición de simple vate para elevarse al rango de profeta:

Poco después los llanos de Filipos

vieron de nuevo en fratricidas riñas

combatir sin piedad a los romanos.

No quiso evitar la Suprema diestra

que por segunda vez esas campiñas

fuesen regadas con la sangre nuestra.

Tiempo vendrá, cuando los campos esos

recorran el rastrillo y la pesada yunta,

en que la reja de acerada punta

saque a la luz del sol los grandes huesos

de la generación allí difunta.

Y las lanzas y espadas

por el orín tomadas,

pasando irán, a par de otros despojos,

del labrador absorto ante los ojos.

Y al tropezar el rastrillo con el yelmo

abollado y vacío,

oirá sonar con el choque el hierro frío.10

En su viaje a Byzantium, los mercaderes y los diplomáticos podían hacer un alto en las termas que jalonaban toda la Vía Egnatia a intervalos regulares. Un espléndido y descuidado ejemplo de estas casas de baños —la de Ad Quintum, en Albania— se eleva plácidamente en un costado de la gran autopista moderna que cubre actualmente la antigua carretera romana. Sus muros todavía muestran los pálidos restos del enjalbegado rojo de los romanos y la única protección con que cuenta el yacimiento arqueológico es el que le procuran las ortigas, las deyecciones de las cabras, las nubes de mosquitos y los ladridos de los perros. Sin embargo, lo que hoy es una desmoronada ruina, eclipsada por la gigantesca y tóxica planta siderúrgica que se alza justo enfrente —desde que fuera construida en la década de 1970 a impulsos de la China de Mao—, fue en su día una prueba palpable de que entre la Ciudad Eterna y el centro mismo de la metrópoli de Bizas se extendía un ininterrumpido vector de transmisión de la cultura y la idiosincrasia romanas.

En el año 73 d.C., Vespasiano incorporó formalmente a Byzantium en el imperio romano, convirtiéndola en una provincia más, y fundó luego una casa de acuñación en su antigua acrópolis.11 Los ingenieros de Adriano también se pusieron manos a la obra, iniciando la construcción de un acueducto poco después del año 117 d.C.12 y aprovechando de ese modo las aguas de un manantial situado en el Bosque de Belgrado* para abastecer la parte baja de la urbe (es posible que el propio Adriano, muy amante de toda la tradición griega, visitara la ciudad en el año 123 d.C., y desencadenara con ello la reactivación cultural de la metrópoli).13 Se efectuaron asimismo labores de mantenimiento y reparación en las murallas. El historiador Dion Casio refiere su resonante presencia: «...también había visto en pie [las murallas] y las había oído “hablar” [...], el sonido se propagaba de una [de las siete torres] a otra, pasando por todas las demás [...], dado que cada una recibía el sonido de la anterior, recogía el eco, captaba la voz y la transmitía a la siguiente. Así eran los muros de Byzantium».14

Entonces, ochocientos años después de su fundación griega, el nombre de Byzantium empezaba a llenarse de los sonidos, los sabores y los olores de las demás ciudades romanas. Y también se hallaba integrada en un todo cuya envergadura era muy superior a la suya, dado que había pasado a formar parte de la idea que alimentaba a Roma. Sin embargo, en el año 193 d.C., al estallar una importante lucha por el poder político, la ciudad optó por el bando equivocado y sufrió la abrasadora cólera de un emperador burlado.

Pescenio Níger era un hombre de acción que se vio súbitamente elevado al rango de emperador por espacio de un año y un mes, entre 193 y 194 d.C., al contar con el favor de sus predecesores, Marco Aurelio y Cómodo. Con un gesto que reconocía la importancia estratégica de Byzantium y su notable opulencia material —pues era «rica en hombres y caudales», como dirá Herodiano en su Historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio15 (ya que todos los peces seguían acudiendo en tropel a sus costas, haciendo caso omiso de las de Calcedonia, la ciudad de los ciegos)—, Níger eligió la Ciudad de Bizas como centro de operaciones, debido fundamentalmente a que «se hallaba rodeada de una enorme y fortísima muralla de muelas de molino [...], tan hábilmente encajadas [...] que el baluarte entero parecía formar un único bloque de piedra».16 Desde su cuartel general de Byzantium, Níger se autoproclamó emperador y rival de Septimio Severo en Roma, no sin antes tacharle de charlatán en público.

Severo se abalanzó sobre el farsante que le había difamado. Al comprender que su adversario le superaba en número y le aventajaba tácticamente, Níger huyó a la vecina Nicea, pero Severo mantuvo el cerco a Byzantium. Se produjo entonces un brutal asedio de tres años. Dion Casio nos ofrece una vívida crónica de las astutas maniobras de sus habitantes, que no solo se apoderaban de las embarcaciones enemigas (enviando buceadores para que cortaran los amarres de las anclas y sujetaran los barcos con unas cadenas que después podían recogerse desde la seguridad de un puesto situado intramuros) y las introducían en la ciudad para obtener víveres, sino que se valían del cabello trenzado de las mujeres para elaborar cuerdas y se afanaban en arrojar a sus asaltantes trozos del derruido teatro de la metrópoli y pedazos de sus estatuas de bronce.17 Un puñado de desesperados consiguió escapar, aprovechando que el mal tiempo y las tormentas les garantizaban que nadie cometería el disparate de salir en su persecución. Los que permanecieron en la plaza sitiada se vieron obligados a comer cuero empapado en agua, y al final acabaron «devorándose unos a otros». La situación que reinaba en Byzantium era más que extrema.

Tras zigzaguear por Asia, forzado a cambiar de rumbo a medida que sus apoyos se desvanecían y que Severo conseguía el favor de sus enemigos a base de amenazas, el usurpador empezó a quedarse rápidamente sin opciones. Al final, Níger fue capturado y decapitado en Antioquía, y su cráneo a medio pudrir se llevó ante las murallas de Byzantium a fin de convencer a sus habitantes de que les convenía abrir las puertas. Sin embargo, la ciudad se negó a capitular y Severo dio orden de pulverizar los muros y triturar al mismo tiempo al orgulloso y desleal populacho que se parapetaba tras ellos. No estaba dispuesto a tolerar la más mínima arrogancia. Unos cuantos trataron de escapar en embarcaciones de fortuna construidas con vigas, tablas y techumbres arrancadas a sus casas. Sin embargo, muchos de ellos sucumbieron a sus perseguidores, de modo que los cadáveres de los fugitivos, hinchados y cubiertos de sangre, no tardaron en llegar flotando hasta la orilla. En el interior de Byzantium solo se escuchaban «gemidos y lamentaciones». Severo mandó ejecutar a todos los soldados y altos funcionarios de la plaza, y vació tan completamente la metrópoli que esta quedó reducida a un mero caparazón. «Despojada de sus teatros, termas y, en suma, de la totalidad de sus elementos ornamentales, la ciudad, transformada de pronto en una aldea, fue entregada a los perintios [que vivían en una población vecina], quedando sometida a ellos».18 La truculenta cabeza de Níger, que llevaba ya un buen tiempo expuesta en la punta de una pica, fue enviada a Roma.

Este podría haber sido el principio del fin de la ciudad, pero lo cierto es que, tras su triunfo, Septimio Severo decidió reconstruirla, de común acuerdo con su hijo Caracalla, dado que tanto él como su futuro sucesor habían quedado seducidos por el asentamiento, como ya les ocurriera anteriormente a Alcibíades y a Pausanias. Además, el emperador decretó que la remozada urbe fuera mayor y tuviera mejores edificios y ordenó asimismo que se la dotara de un nuevo perímetro amurallado. En los planos de la nueva metrópoli se incluyeron dos puertos situados en el Cuerno de Oro (aunque ambos quedarían colmatados en el siglo XIX), y las murallas pasaron a circundar ahora dos de las colinas de la ciudad (de hecho, la circunstancia de que Byzantium también hubiera sido bendecida con siete colinas, al igual que Roma, iba a dar mucho que hablar). Se construyeron asimismo las Termas de Zeuxipo, abiertas al público en general. Tanto el campo de entrenamiento militar, el Estrategeion (que actualmente se halla bajo la moderna estación de tren de Sirkeci), como la prisión estatal de la metrópoli reanudaron sus actividades.19 Desde el Estrategeion podía accederse directamente a uno de los puertos de Byzantium (no olvidemos que estamos en una ciudad en la que el poderío militar debía mantener vínculos muy estrechos tanto con las vías navegables como con las zonas de aproximación terrestres). Una avenida flanqueada por columnas, conocida con el nombre de Pórtico de Severo, unía las dos colinas incluidas en el perímetro amurallado y prolongaba la Vía Egnatia hasta el centro de la propia ciudad, y constituyó en su época en elemento central de la ruta procesional bizantina del Mese y en nuestros días en eje del desfile de tiendas y tranvías que animan el actual paseo de Divanyolu.

Durante un breve espacio de tiempo, el emperador ordenó que la ciudad se denominara Augusta Antonina, en honor de su hijo (la voz «Caracalla» era en realidad un alias, dado que al nacer se le habían puesto los nombres de Lucio Septimio Basiano y que su identidad oficial como miembro de la familia imperial reflejaba su linaje: Marco Aurelio Severo Antonino Augusto).

Severo también echó los cimientos del hipódromo con el fin de poder celebrar en él carreras de carros, y del Cinegio, un local en el que se celebraban unos espectáculos situados a medio camino entre la exposición zoológica y el coso dedicado a la matanza de animales. Más tarde este espacio sería utilizado para la verificación de los castigos y las ejecuciones públicas (al menos hasta la era cristiana).20 Se procedió igualmente a la edificación de un teatro y de varios anfiteatros destinados a la realización de exhibiciones con bestias salvajes. Estos últimos eran una especie de parques de atracciones interactivos y de temática faunística similares a los que podían encontrarse en la mayoría de las ciudades de la época que tuvieran alguna aspiración.21 Por consiguiente, si pensamos en el largo período de cultura romana que conoció la antigua Byzantium deberemos imaginarnos un paisaje urbano marcado por el rugido de los grandes felinos, el aleteo de los avestruces y el barrito de los estresados elefantes (dado que en las recientes excavaciones de Yenikapi se han encontrado restos óseos de todos estos animales). De hecho, se trataba de ejemplares importados para satisfacer el morboso placer, tan en boga entre los antiguos romanos, de la contemplación de la muerte en directo.22

Severo no se limitó a embellecer la metrópoli, también trabajó deliberadamente su importancia. En el centro de Byzantium, el emperador mandó erigir un llamativo monumento al que terminaría conociéndose con el nombre del Milion, un miliario que señalaba el kilómetro cero del imperio, es decir, nada menos que el punto desde el que debían medirse en lo sucesivo todas las distancias que pudieran recorrerse a lo largo y ancho de los dominios romanos. El Milion era el padre de todos los miliarios.

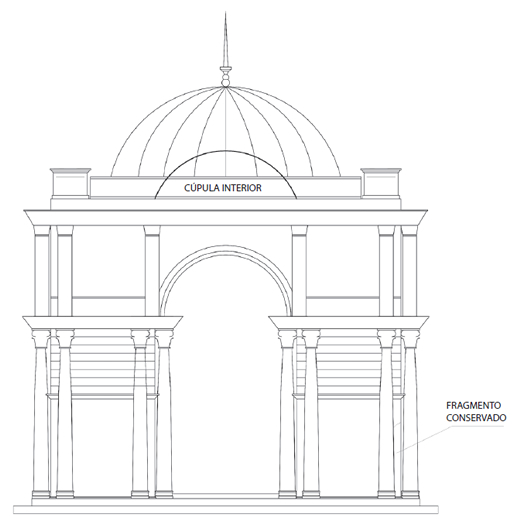

Reconstrucción del monumento del Milion erigido por Septimio Severo en Byzantium. Era el punto de partida para la medición de todas las distancias del imperio romano (Greek Strategos/Creative Commons).

Pese a ser la significativa encarnación de una idea preconcebida —la de que esta ciudad (y no cualquier otro de los asentamientos del Bósforo) era y es el punto en el que termina Europa y comienza Asia, y viceversa, y de que partir de ella resulta posible medir físicamente todas las distancias relevantes, milla a milla—, el Milion de nuestros días presenta un aspecto muy poco impresionante. Lo único que queda del primitivo monumento, constituido antiguamente por una suerte de dosel pétreo decorado con las más finas estatuas, es un acribillado, informe y mísero pedazo de piedra erigido en el corazón de la ciudad moderna. Los restos del Milion montan guardia en el punto en el que se cruzan los tranvías que circulan por los alrededores del hipódromo (al que hoy se conoce con el nombre de Sultanahmet Meydani, o plaza del Sultán Ahmed), pasando por delante de Ayasofya, o Santa Sofía. Algún que otro turista se detiene un instante para contemplar la reliquia, los maltrechos gatos callejeros buscan cobijo en los setos que lo circundan, y en su base se amontonan colillas y envoltorios de caramelos. Sin embargo, pese a permanecer en estado de abandono, este muñón mineral tuvo en su momento carácter de auténtico tótem (y todavía sigue conservando esa condición). Con el tiempo, el Milion acabaría siendo considerado como una especie de zona cero de la civilización, es decir, como el punto de arranque de todas las percepciones espaciales del mundo no bárbaro. El Milion es no solo una señal para la medición de las distancias, es también un indicador que señala el momento en el que Byzantium se convierte realmente en una referencia topográfica y cultural común a Oriente y Occidente.

El emperador Severo prosiguió su campaña, conquistó Mesopotamia y embelleció su ciudad natal de Leptis Magna, en la actual Libia, reconstruyendo el foro y el puerto (del que partían rumbo a Roma y a Byzantium los leones destinados a los suplicios del Coliseo y los anfiteatros). El objetivo de Septimio consistía en demostrar al mundo que la orientación del eje del poder había variado y que este asentamiento norteafricano había sido siempre digno de un poderoso emperador. Entre los descubrimientos arqueológicos que se han realizado en los desiertos de la región figura una exquisita serie de mosaicos de época romana en los que aparecen escenas de soldados entregados a la caza de animales y un gladiador exhausto, pero triunfante, junto al cadáver de su compañero de fatigas. Si pretendemos revivir mentalmente las condiciones de vida reinantes en la Byzantium del siglo II, los restos que nos aguardan en Leptis Magna constituirán una referencia extremadamente útil. En el año 2011, al comenzar los levantamientos de Libia, el coronel Gadafi, transformó las ruinas del palacio de Severo en un arsenal, guareciendo sus tanques y su armamento en el interior de sus antiguas salas. Leptis es la personificación misma de la vieja historia de esta región de alto octanaje que avanza animada por el empuje de los personajes que la han gobernado. En la biografía de Severo y en la edificación del Milion en Byzantium empezamos a entrever la silueta de un organismo geopolítico cuyo corazón late, una vez más, en Oriente.23

En el año 212 d.C., Caracalla, el hijo de Severo, decretó que todos los individuos nacidos libres gozaban de la ciudadanía romana. La medida se aplicaba a más de treinta millones de hombres y mujeres, desde Siria hasta Scunthorpe, en Gran Bretaña, pasando por los habitantes de Byzantium, ciudad que ahora se consideraba copartícipe del proyecto romano. No obstante, la reforma de Caracalla había sido instituida en un período marcado por las dificultades. En el año 257 d.C., no habiendo transcurrido aún dos generaciones desde la muerte de este último, los godos, llegados del mar Negro, atacaron Byzantium, y a pesar de que las nuevas murallas erigidas por Severo consiguieron rechazarlos, los invasores se las ingeniaron para ocupar Calcedonia, que, según sabemos, se encuentra peligrosamente cerca. Los contingentes godos ardían en deseos de apoderarse de la ciudad, de modo que una década más tarde regresaron y solo abandonaron la lucha después de que el emperador de la época, Claudio II —triunfantemente conocido ahora como «Gótico», por el nombre del pueblo al que acababa de vencer— dejara tras de sí una estela de cincuenta mil cadáveres bárbaros.

La memoria de la ciudad (aunque probablemente se trate de una leyenda urbana) sostiene que la metrópoli conserva todavía un elemento que recuerda obstinadamente la victoria de Claudio: la Columna de los Godos. Este singular y antiguo resto romano languidece, semiabandonado, en el parque Gülhane, al final de un polvoriento sendero situado en los terrenos que un día ocupara el zoo de Estambul, a tiro de piedra del punto en el que se efectuaban en la antigüedad las exhibiciones de grandes animales salvajes.24 Todavía puede contemplarse en la parte trasera del Palacio de Topkapi. Esta columna de dieciocho metros y medio de altura (coronada en su día, según indica el historiador Nicéforo Grégoras, por una estatua de Bizas, el legendario fundador de la urbe) declaraba al mundo que el enemigo bárbaro no habría de hostigar a las ciudades «romanas» como Byzantium. De hecho, el monumento se levanta sobre un santuario más antiguo que de acuerdo con las afirmaciones del geógrafo local Dionisio de Bizancio estaba dedicado a la diosa Athena Ekbasios, es decir, la «Atenea del Desembarco».25 Se trataba simplemente de uno de los muchos lugares sagrados y topónimos que existían en la región, no solo en la metrópoli de Byzantium, sino también a lo largo del Bósforo, con el fin de conmemorar los primeros viajes de los aventureros griegos, tanto reales como legendarios. La Columna de los Godos es casi con toda certeza un gigantesco punto de referencia que señala la localización exacta en la que los griegos de la Edad del Hierro ubicaron el primer asentamiento de la ciudad que un día habrían de denominar Byzantion. En la actualidad, los numerosos turistas que deambulan por aquí hacen caso omiso del monumento, prefiriendo deleitarse con las maravillas del Palacio de Topkapi que se abren justo tras él, pese a que un Fiat rojo (fabricado en Turquía por TOFAŞ*), permanentemente aparcado a sus pies durante años, tratara de resaltar tímidamente su figura.

Entretanto, al sureste de Byzantium, la reina Zenobia, instalada en la ciudad de Palmira, un oasis situado en plena Ruta de la Seda, estaba dando muchos quebraderos de cabeza a los dirigentes de Roma. En el año 271 d.C., Zenobia controlaba casi todo el Oriente anteriormente dominado por los romanos, con la única excepción de la Anatolia. En el invierno de 271 a 272, el emperador Aureliano reagrupó sus fuerzas en Byzantium para intentar la reconquista de los territorios del imperio. Los romanos sabían perfectamente lo temible que era el poderío militar de la Gran Siria. En el año 260, los persas habían apresado al emperador Valeriano y le habían obligado a agachar la cerviz para que después su rey lo utilizara como escabel para subir al caballo. Pero no acabó ahí la cosa, ya que más tarde lo desollaron y empajaron para que sirviera de advertencia a los futuros embajadores romanos: «su piel, despojada de toda carne, fue teñida con bermellón y colocada en el templo del dios de los bárbaros, para perpetuar el recuerdo de una victoria tan señalada y poder ofrecer siempre ese espectáculo a nuestros embajadores».26

Zenobia, no menos segura de sí misma, decidió plasmar su imagen en las monedas salidas de la ceca que había fundado en Antioquía, presentándose como una emperatriz romana en toda regla —Septimia Zenobia Augusta—, y con un peinado perfectamente adaptado a la moda romana por añadidura. Tras hacerse a la mar en Byzantium y navegar hacia las costas del Asia Menor, probablemente en abril del 272 d.C., Aureliano consiguió derrotar a la recalcitrante soberana, a la que después arrastró por la Vía Egnatia hasta llegar a Roma. En este punto, las fuentes antiguas se contradicen, ya que unas aseguran que Zenobia quedó tan profundamente afectada por la derrota que falleció antes de abandonar Asia y que lo único que cruzó el estrecho fue su cadáver, mientras que otras sostienen que viajó hasta Byzantium, recorriendo toda la Vía Egnatia como desdichada cautiva.27

Palmira en cambio fue preservada, puesto que ya entonces era considerada demasiado bella para ser arrasada a sangre y fuego (de hecho, la arqueobotánica ha mostrado hoy que en esta población del desierto prosperaban 220 especies de plantas diferentes). La ciudad de Zenobia consiguió sobrevivir, por tanto, hasta fecha muy reciente, ya que en el mismo año de la culminación de este libro, las tropas del Estado Islámico la destruían parcialmente.

Los godos y los monarcas advenedizos que rodeaban Byzantium habían quedado temporalmente fuera de combate, pero está claro que en todas partes se estaban gestando nuevos problemas. Si quería controlar a los ciudadanos dispersos por el Oriente Próximo, Roma necesitaba disponer de un centro de operaciones en Oriente. En el año 293 a.C., Roma creó la llamada tetrarquía (es decir, una forma de «gobernación colegiada a cuatro manos») con el fin de expandir la potencia del imperio. Diocleciano pasó a gestionar los asuntos del estado desde la ciudad de Nicomedia mientras Maximiano hacía otro tanto desde Milán, ambos en calidad de augustos (o emperadores principales). Por su parte, Galerio gobernaba en Sirmio (o Sirmium, la actual Sremska Mitrovica serbia, llamada en la antigüedad «gloriosa madre de las ciudades» por el historiador Amiano Marcelino) y Constancio Cloro en Tréveris, responsabilizándose los dos, con el título de césares (o viceemperadores), de las regiones de la Galia, Britania y el Rin.

Por mucho que la idea que representaba Roma pretendiera apoyarse ahora en una serie de estructuras y estratos administrativos nuevos, lo cierto es que el clima cultural en el que gobernó la tetrarquía era ya irremisiblemente distinto al de épocas anteriores. Siglo y medio después de que la maquinaria estatal romana construyera la Vía Egnatia, nacía a poco más de 1.100 kilómetros al sur, en la ciudad de Belén, un chiquillo cuya filosofía y ejemplo vivo estaban llamados a determinar el destino de esa gran calzada y el de la ciudad a la que conducía (aunque valdría decir, de hecho, que iban a marcar en gran medida la suerte del mundo). La Antigua Roma había creado un sistema de comunicaciones con el objetivo de facilitar el control militar de sus dominios, pero las carreteras que lo integraban se convirtieron en un medio de vinculación y enlace entre los hombres, en un elemento que les permitía concebir y transmitir nuevas formas de pensar la existencia humana.

Pese a que las pruebas materiales que encontramos sobre el terreno puedan inducirnos a creer que el suelo en el que arraiga nuestro deseo de construir carreteras, asentamientos y sistemas es fundamentalmente el del comercio o la simple ambición, lo cierto es que tanto los historiadores como los neurocientíficos están empezando a afirmar con creciente insistencia que lo que nos mueve a producir infraestructuras capaces de establecer lazos entre pueblos y personas es básicamente nuestro esencial anhelo de compartir ideas. Y ahora, el Helesponto, el Bósforo, el Mediterráneo y la Vía Egnatia se aprestaban a dar paso a una de las mayores ideas de todos los tiempos, a una noción llamada a germinar y a convertirse en la más potente religión universal conocida, susceptible de moldear el futuro, la forma y la función de Byzantium y de la cristiandad: la idea de que el hombre puede dominar a la muerte misma.