Introducción

A lo largo de la historia, la mujer ha debido hacer frente a muchas situaciones injustas. Algunas, al menos en Occidente, ha logrado revertirlas con no poco esfuerzo. En pleno siglo XXI podemos ser dueñas de nuestra vida, ser completamente independientes, tener hijos sólo cuando lo deseamos... También podemos amar (en teoría) a quien queramos, porque las relaciones son más libres que nunca y porque hasta tabúes como el de la homosexualidad han caído. Y, sin embargo, hay prejuicios que siguen ahí, más o menos soterrados pero listos para salir a la luz en cuanto nos descuidamos. Viejos prejuicios en los que se cuela un machismo de siglos y que por eso mismo son difíciles de erradicar. A veces adoptan formas descaradas, pero otras son insidiosos, vagos, casi anodinos. Y los tienen los demás, por supuesto, pero también nosotras, aunque nos cueste reconocerlo. Porque son años escuchándolos y no pudiendo evitar que se introduzcan en nuestro cerebro con más o menos éxito. Y si no los tenemos nosotras los tienen nuestros amigos, o nuestros padres, o esos compañeros amables que sin embargo te miran de arriba abajo.

De todos ellos, el relativo a que una mujer no puede, o no debe, salir con un hombre más joven que ella es quizá el menos superado de todos. Porque en teoría se puede, claro, nadie pone una pistola en el cuello a nadie por eso. Pero la práctica, ay, eso es otra cosa. El tema adquiere tintes sangrantes cuando se compara con su equivalente masculino: en nuestra sociedad, todavía hoy, si un hombre sale con una mujer más joven se le califica de conquistador, de rompecorazones, de espabilado. Un triunfador, vamos. Pero si es la mujer la que está con un chico más joven los calificativos son otros: cougar, asaltacunas, patética. Sobre todo si, en vez de una aventura, se comete la osadía de formar una pareja en toda regla. Para el chico en cuestión también hay un calificativo reservado: toyboy, porque claro, una mujer no puede amarlo de verdad; forzosamente ha de ser un juguete, un pasatiempo. Pero ¿dónde está el adjetivo para definir a estas chicas jóvenes que están con hombres maduros, que no lo veo?

Sobre todo esto reflexionó quien esto escribe cuando vivió en sus propias carnes una historia de amor así. Una historia por lo demás preciosa, aunque se terminara por otras causas, como se terminan tantas historias todos los días. Entonces, me sorprendía a mí misma pensando a veces: «Dentro de diez años él tendrá treinta y ocho años y yo cuarenta y nueve [es un decir]. Él estará en su plenitud física y yo… ¿Cómo estaré yo?». Porque el paso del tiempo, y la belleza, tampoco parecen ser lo mismo para un hombre que para una mujer. ¿Y por qué cualquier viejo actor de Hollywood se casa con una mujer joven y nadie dice nada, y en cambio si lo hace la duquesa de Alba con Alfonso Díez, al que sacaba veinticuatro años, le hacen coplas y protagoniza programas de humor incluso en Estados Unidos?, me preguntaba yo, cada vez más enfadada ante lo que me parecía una situación injusta.

Entonces, de manera instintiva empecé a fijarme en parejas conocidas en las que ella fuera la mayor de los dos. Como cuando una está embarazada, que de repente ve la calle poblada de barrigas, yo ponía el ojo en cualquier historia susceptible de ser como la mía. Y como estas eran muy pocas, amplié mi ángulo de visión a los famosos que veía en las revistas, y a los libros que relataran esas historias, y a las películas. Y creé un blog que se llamaba (y se llama) minovioesmasjoven.com. Y empezó a escribirme gente. Y yo les hablaba de algunas y algunos valientes que lo habían conseguido (porque hay que ser un poco valiente para ir a contracorriente). En breves pinceladas, a veces reivindicativas, otras irónicas, les contaba. Porque cada pareja que se forma en la que ella es mayor que él derriba un trocito de prejuicio y a lo mejor, algún día, se acaba con lo que quizá sea el último tabú en cuanto a relaciones se refiere. Y les contaba de Susan Sarandon y Jonathan Bricklin (estuvieron juntos varios años), y de Julianne Moore y Bart Freundlich, o de Ann Neal y el corredor de Fórmula I Mark Webber. Y un día les hablé de un tal Emmanuel Macron, entonces ministro de Economía del Gobierno de François Hollande, y de su mujer veinticuatro años mayor que él. Entonces era muy poco conocido, pero en algún lugar había visto el dato y tiré del hilo. Dos años después, el exministro llegó a presidente del Gobierno, y entonces también se armó. Sé que se ha dicho de todo a propósito de esta pareja (y no todo bonito), pero yo prefiero quedarme con que siguen juntos y felices, ajenos a todo.

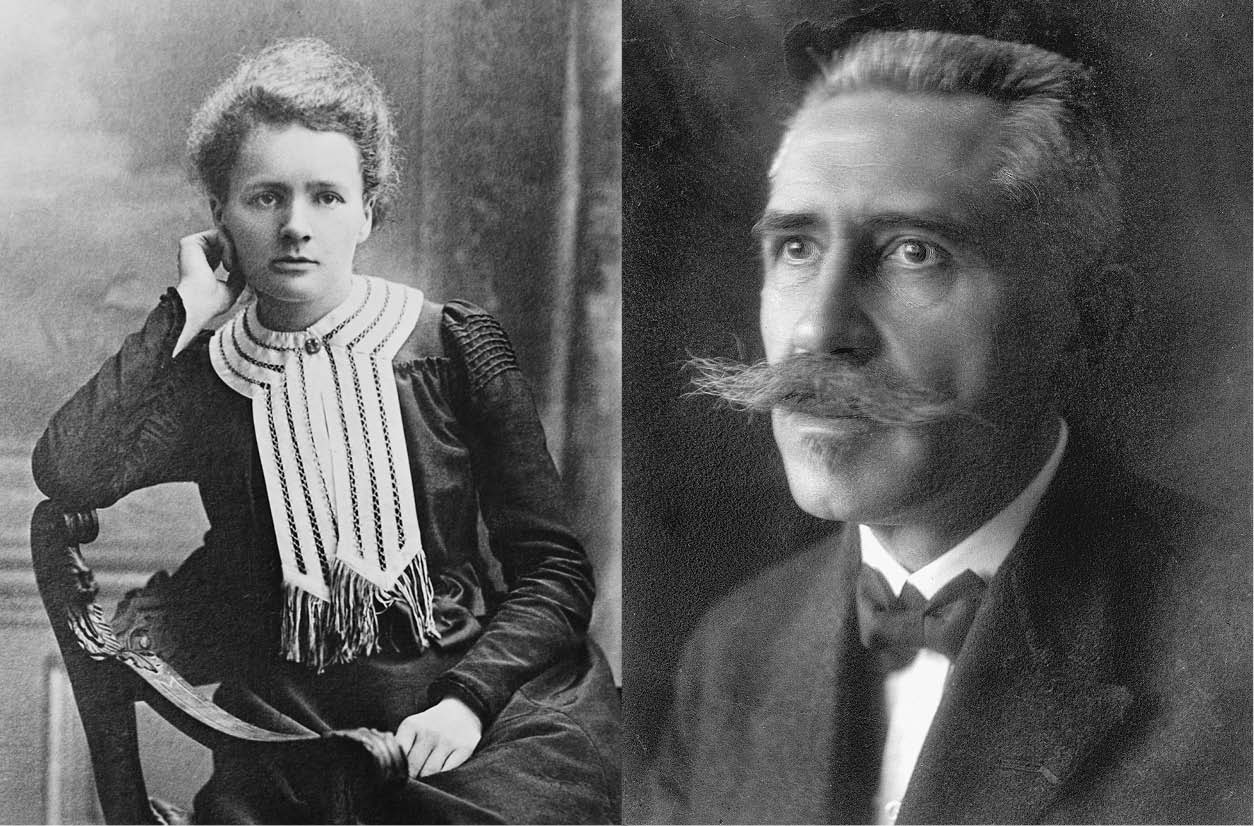

Pero ellos, con ser fundamentales, no han sido los únicos. A lo largo de la historia ha habido amores de estas características. Con más o menos fortuna, mujeres únicas han luchado por estar con los hombres que amaban aunque la sociedad no lo viera con buenos ojos y a veces se lo hiciera pagar caro. No son sólo de hace siglos, como Diana de Poitiers o la reina Victoria de Inglaterra; algunas, como la gran Marie Curie o Dolores Ibárruri, Pasionaria, son de la primera mitad del s. XX, y Fiona Campbell-Thyssen, el único amor de Alexander Onassis, empezó a salir con él a finales de la década de los sesenta. Cada una de ellas se enfrentó a una sociedad distinta y desde unas circunstancias diferentes. Y, sin saberlo, puso su granito de arena.

Estas son sus historias, únicas y rompedoras.

DOLORES CONQUERO

1

Corte de Valois, Francia, 1526. Dos niños de ocho y seis años, hijos mayores del rey Francisco I y de la fallecida Claudia de Francia, viajan atemorizados hacia un destino incierto. Van a la corte española en calidad de rehenes: es la mejor manera que su familia ha encontrado de liberar al rey y hacer ver a Carlos I que cumplirá con las exigencias del tratado de Madrid, suscrito tras su aplastante derrota en la batalla de Pavía. Se trata de Enrique, duque de Orleans, y de su hermano mayor, el delfín Francisco. No van solos. Los acompaña una comitiva encabezada por su abuela, Luisa de Saboya. El intercambio tendrá lugar la mañana del 17 de marzo en la frontera entre Francia y España, pero antes les espera un largo e incómodo viaje. Todos se afanan en tranquilizar a los asustados niños, pero en realidad dirigen sus atenciones en una sola dirección: la del heredero de la corona. Nadie parece reparar en la angustia de Enrique, su hermano pequeño. Nadie excepto Diana de Poitiers, una de las damas de la corte que, conmovida, se acerca al niño, lo calma y le da un beso en la frente. En este sencillo gesto estará el origen de uno de los más grandes amores de la historia.

En los cuatro años y medio que los niños pasarán en diversos castillos españoles, sin instrucción y con atenciones manifiestamente mejorables, un recuerdo sostendrá al más pequeño cuando las fuerzas le flaqueen: el del beso otorgado por aquella hermosa dama de veinticinco años y cabello entre rubio y rojizo. Por eso, en cuanto tiene ocasión, le rinde cumplido homenaje. Una vez liberados, su padre, cumpliendo con el compromiso adquirido, se casa con Leonor de Austria, hermana del emperador Carlos V, y los festejos en torno a la nueva reina incluyen un torneo en el que los dos jóvenes príncipes entran en liza. La costumbre dicta que todo caballero ha de elegir a una dama a la que brindar su valentía, y el delfín elige a la nueva esposa de su progenitor. Para sorpresa de todos, Enrique, de doce años, detiene su cabalgadura ante la tribuna de invitados regios y deja su estandarte a los pies de Diana.

Por entonces Diana, hija de Juan de Poitiers, señor de Saint-Vallier, llevaba mucho tiempo frecuentando la corte. Nacida a finales de 1499, estaba casada desde los quince años con Luis de Brézé, senescal (una especie de virrey) de la corte de Normandía, la más importante del reino. Su marido tenía cuarenta años más que ella y, con su joroba y su larga nariz no era exactamente un Adonis, pero parece que se llevaban bien y ella ejercía de senescala con majestuosa dignidad. No se le escapaba que gracias a ese matrimonio tenía un rango sólo superado por el de princesa real, y eso eran palabras mayores para ella, una mujer educada en el sentido del deber y de la grandeza.1 Además, Luis de Brézé era un hombre sensato y culto, muy protector con Diana y con las dos hijas que tuvieron, y con el que compartía su pasión por la caza. Gracias a esta boda, concertada por sus propios padres, había mejorado su posición en la corte, pero ella ya la frecuentaba desde niña en calidad de dama de compañía de Claudia, primera esposa de Francisco I, y luego sería dama de honor de las sucesivas reinas.

Con esos antecedentes, no es extraño que el rey le pidiera a Diana que permitiera que Enrique fuera su chevalier servant (caballero andante), algo que sin duda vendría bien a quien había vuelto traumatizado de sus años en España y se había convertido en un joven introvertido y taciturno. Amaba la caza y el ejercicio físico, al que se dedicaba de manera obsesiva, pero era evidente que no disfrutaba con las bondades de la corte y ya lo habían bautizado con el sobrenombre de El bello tenebroso, sin duda inspirados en el héroe del Amadís de Gaula,2 una obra que causaba estragos en la época y que había inflamado muchos de los sueños del joven. Diana, que había estudiado idiomas y música, se prestó a iniciar a Enrique en los usos mundanos y en los del amor platónico.

Durante un tiempo, compaginó sin problema sus estancias en palacio con su vida de casada en el castillo de Anet, donde a veces ella y su marido, condes de Brézé, recibían a los reyes con sus hijos y donde las jornadas de caza que organizaban, que duraban varios días, eran legendarias. Vivió una experiencia muy dura cuando su padre se vio envuelto en un intento de levantamiento contra el rey y fue condenado a muerte. Al parecer, el marido de Diana utilizó todas sus influencias para salvarlo, y cuentan que la orden que conmutaba la pena capital por la de cárcel llegó cuando el infortunado tenía ya la cabeza sobre el tocón del verdugo. Fue un momento difícil. Diana no sólo estuvo a punto de perder a su padre; también vio un atisbo de lo que podría ser vivir sin una excelente posición social y eso reforzó aún más su idea de ser virtuosa e intachable por siempre.

La decisión no era baladí. En la corte renacentista de Francisco, caballerosa y civilizada, había de todo, y las aventuras amorosas reales no eran una excepción. Pero, con ser toleradas, seguían ciertas reglas tácitas, entre ellas las que imponía el juego del disimulo; es decir, fingir que no eran relaciones, sino otra cosa. Que los reyes tuvieran amantes se aceptaba porque, en unos tiempos en que los enlaces eran literalmente «contratos matrimoniales» entre personas que ni siquiera se conocían, era mucho pretender que además se amaran y se desearan. Pero las formas importaban. Y además se tenía siempre presente el ideal, cómo debían ser las cosas aunque en la práctica no lo fueran. La corte de Valois tenía sus anhelos de perfección, por eso cuando corrió el rumor de que Diana había aceptado acostarse con el rey para conseguir el perdón de su padre, esta se apresuró a negarlo con todas sus fuerzas. Al fin y al cabo, de ella había dejado escrito el propio rey: «Bella para mirar, honesta para conocer».3 El «culpable» de esta teoría, a la que muchos se sumaron gustosos, fue el célebre cronista Brantôme, que además de jugar con ella vio cómo inspiraba una novela de Víctor Hugo, El rey se divierte (que a su vez está en el remoto origen de la ópera Rigoletto). Actualmente hay unanimidad en que esto es muy improbable.

En julio de 1531, Luis de Brézé murió a los setenta y dos años y Diana decidió convertirse en viuda eterna. En vez de intentar casarse de nuevo, algo que no le habría costado mucho, prefirió luchar ella sola por su futuro y por el de sus descendientes, lo cual en aquella época no puede considerarse sino valiente y osado. Conocía la corte lo suficiente para saber que ganarse el respeto de la gente pasaba por mantener una buena imagen en el terreno personal, que nadie dudara lo más mínimo de su fidelidad al recuerdo de su esposo. Así pues, se dispuso a esto cuanto antes. Añadió a su escudo la antorcha invertida, símbolo de las viudas, y construyó un monumental sepulcro a la memoria de su marido en el que hizo inscribir con letras de oro las siguientes palabras: «Luis de Brézé. Diana de Poitiers mandó construir / esta tumba, conmovida por la muerte de su esposo. / Fue su inseparable y más fiel esposa/en el lecho matrimonial, / y por ello aquí será enterrada».4 Ya nunca más vestiría de verde ni de ningún otro color, y tampoco iría de blanco, el color del luto de las reinas y las grandes damas. En su lugar eligió el blanco y el negro, que le sentaban de maravilla porque acentuaban la palidez de su tez y contrastaban con sus cabellos.

En su puesta en escena tenía no poca importancia su físico. Alta y esbelta, Diana tenía unas maneras suaves y orgullosas y un cuerpo perfecto. Lo conservó hasta el final, y esa es parte de su leyenda. Se rumoreaba que el secreto de su belleza estaba en el oro líquido que tomaba todos los días, pero lo cierto es que fue una adelantada en cuanto a higiene y cuidado personal: se bañaba en agua fría todos los días, comía frugalmente y practicaba ejercicio físico con regularidad (montaba a caballo tres horas diarias, siempre con una máscara en el rostro para protegerse de las ramas). Además, evitaba los afeites y coloretes en la cara, pues estaba convencida de que a la larga estropeaban el cutis, y descansaba semierguida sobre varias almohadas para evitar las arrugas del cuello. En realidad, su belleza era más una cuestión de actitud, de porte y seguridad en sí misma, pero el hecho es que impactaba. Gente que la conoció con más de sesenta años hablaba de «su belleza, su gracia, su majestad».5

La leyenda de la belleza de Diana de Poitiers ha llegado hasta nuestros días. Y sobre todo la de su juventud. Diana tenía un cuerpo perfecto que cuidó con métodos sorprendentemente modernos y llevada sólo de su instinto.

Los chicos crecían. Las hijas de Diana se habían casado bien casadas y los hijos del rey ya eran carne de matrimonio. Desde Italia vino para desposarse con Enrique Catalina de Médicis, sobrina del papa Clemente VII, que tenía catorce años. Enrique, casi de su misma edad, no mostró el menor entusiasmo por aquella chica poco agraciada, de ojos saltones y breve mentón, pero no puso la menor pega: ya sabía que los enlaces eran cosa de estado y que, si su padre lo había decidido así, tendría sus buenas razones para ello (las tenía: nada menos que un primer paso hacia futuras conquistas en Italia). En cuanto a los motivos del papa para con su sobrina, eran claros: subir aún más si cabe en la escala social. Catalina llegó con ganas: huérfana de padre y madre, estaba dispuesta a ser fiel a su nueva familia y a hacerse merecedora de sus atenciones.

La recién llegada observó pronto la enorme influencia que Diana de Poitiers tenía en su esposo. No eran amantes todavía, pero no hacía falta ser muy listo para ver en los ojos de Enrique la adoración que sentía por esa mujer por la que no parecían pasar los años. Para su desgracia, se había enamorado del príncipe, pero este no la correspondía. Sin embargo, paciente y tenaz, ocultó su desazón y disimuló todo cuanto pudo. Durante sus primeros años en la corte, Catalina no pudo pasar más inadvertida, pero a la chita callando fue haciéndose con sus secretos. Se llevó especialmente bien con el rey, que valoraba su inteligencia y su amena conversación. También con la amante de este, madame d’Étampes, era cortés. Y hasta con Diana, quien además era prima segunda suya. De hecho comprobó, atónita, que pese a las apariencias estas no se soportaban. Sus estilos no podían ser más distintos: si la primera alardeaba de su condición de amante oficial del rey, Diana era la discreción en estado puro. Entre las enseñanzas de Francisco y sus propias dotes de observación, la mujer de Enrique logró un bagaje que un día, en el futuro, le sería muy útil. Pero eso fue más tarde. Entonces, en plena adolescencia, lo que más le preocupaba a Catalina era que no lograba quedarse embarazada.

Un hecho vino a complicar las cosas: la repentina muerte del delfín, tras jugar un partido de tenis y tomar un vaso de agua helada.6 De repente, Enrique y Catalina se convirtieron a la edad de diecisiete años en príncipes herederos. Algunos historiadores han querido ver en este hecho el origen del cambio en la relación entre Enrique y Diana, pues fue más o menos entonces cuando su amor dejó de ser exclusivamente platónico, pero es más probable que fuera el natural curso de las cosas: Enrique se había convertido en un joven alto y atlético, y Diana, pese a tener diecinueve años más que él, estaba a sus treinta y seis en todo el esplendor de su belleza. Los que piensan que al convertirse en la amante del nuevo delfín adquiría nuevas prebendas no cuentan con los innegables inconvenientes que podía acarrear para ella unirse con alguien tan joven, entre ellos poner en peligro su buena reputación o exponerse al ridículo o la sátira, cuando no a la humillación de un abandono futuro. Pero, como dice Benedetta Craveri, ¿acaso tenía otra elección? Seguir negándose a un hombre joven y de temperamento fogoso era lo más parecido a abandonar la partida, y lo que estaba en juego «era demasiado valioso como para no probar suerte».7 Y aunque no se sabe con exactitud cuándo se convirtieron en amantes, sí que hay consenso en que fue en el castillo de recreo de Écouen, propiedad del condestable Anne de Montmorency, y que al día siguiente Diana escribió unos sencillos versos en los que hacía ver que «había cedido» a un hombre «fresco, dispuesto, joven». Enrique no podía estar más feliz y enamorado. Después de desearlo tanto tiempo, había conseguido a la dueña de su corazón, a la que prometió, por escrito, que sería siempre «su siervo».8 Y Enrique era un hombre de palabra.

El dolor de Catalina no hizo sino crecer al ver que el tiempo pasaba y la fuerza de su rival no sólo no palidecía, sino que cada día se hacía más fuerte (envuelta, eso sí, en aires de respetabilidad). No todo el mundo estaba en el secreto de la verdadera naturaleza de la relación entre aquella y el delfín, pues ella la adornó con respetables y abundantes imágenes de Diana, la casta diosa romana de la caza (la Artemisa de los griegos), y hay que decir que en este arte de asociarse a una diosa de la mitología, del que ella fue precursora, alcanzó una maestría indiscutible. A partir de ese momento, Enrique sólo vistió de blanco y negro, como Diana, y adoptó como emblema la luna en cuarto creciente, que era la misma de la diosa cazadora. Y lo más importante, ideó un monograma que entrelazaba graciosamente las iniciales de sus nombres: H (de Henri) y D, y que hizo poner en todos los blasones reales hasta el final de su vida.9 Catalina, que mezclaba su gusto por los libros con su afición a la magia y a la nigromancia (la adivinación por medio de los espíritus de los muertos), llegó a pensar que Diana había lanzado alguna clase de hechizo a su marido, pues no podía entender que, después de tanto tiempo, y a pesar de alguna breve aventura,10 su corazón permaneciera fiel a una mujer que ya rondaba los cuarenta, edad considerable en una época en que la gente moría joven y a los treinta entraba en la madurez. Tanto se obsesionó que mandó hacer una grieta en el suelo del piso superior al de los encuentros de los enamorados, para ver cuál era el secreto de la viuda. Lo que vio la alteró, como no podía ser menos, y le hizo ver que no había nada que ella pudiera hacer para competir con esa relación apasionada. Tan sólo dejar que el tiempo hiciera su trabajo.

Convertida en primera dama de Francia después de la reina, el deseo de engendrar un hijo se convirtió en perentorio para Catalina, que a esas alturas ni siquiera contaba con la protección del actual papa, ahora que Clemente había fallecido. Si no lo conseguía pronto, corría el riesgo de ser repudiada y sustituida por otra joven princesa, y más ahora, que por culpa de un desliz durante la campaña de Italia todos sabían que Enrique no tenía problemas de fertilidad. Para su sorpresa, contó con el apoyo explícito de su suegro y con una inesperada aliada: Diana. Ambas comprendieron que lo mejor que podía pasar era que Catalina se quedara embarazada, porque las consecuencias de lo contrario no serían buenas para ninguna de las dos: una porque se iría de la corte; la otra porque no podía arriesgarse a que llegara una mujer nueva a la vida de Enrique. Había tenido mucha suerte con la joven y sumisa Catalina, pero ¿quién le decía que una nueva consorte aceptaría de la misma manera su presencia? ¿O que aquel no se enamoraría locamente de ella?

En ese tiempo de incertidumbre, una enemiga dio la cara sin ningún disimulo. Madame d’Étampes, la favorita del rey, conspiró sin ningún escrúpulo contra Catalina alimentando la idea del repudio, pero lo que en realidad quería es, como temía Diana, que llegara una nueva mujer a la corte y la desplazara. Por entonces d’Étampes se había molestado en encargar a poetas que escribieran en tono satírico sobre la «vieja» Diana, o en decir, exagerando, que ella había nacido el mismo día de su boda con Brézé, para llamar la atención sobre la diferencia de edad que había entre ella y Enrique. A todo ello Diana hacía oídos sordos con elegancia. Tenía otras cosas en que pensar, como por ejemplo cuáles eran las obligaciones de un príncipe heredero, así que lo primero que hizo, en cuanto el tiempo empezó a apremiar, fue «mandar» a su amante al lecho conyugal con asiduidad. Se instituyó así de facto algo parecido a un ménage à trois. Todas las noches, después de estar con Diana, el obediente Enrique visitaba a su esposa, que en su afán por ser madre se sometió a todo tipo de tratamientos médicos y de los otros (consejos, filtros, pociones repugnantes). Y un día, cuando ya llevaban casados nueve años, Catalina sorprendió a todos con su estado de buena esperanza.

El niño se llamó Francisco, como el rey (quien, según la costumbre de la época, estuvo presente en el parto), y fue el primero de diez hijos, seis de los cuales sobrevivieron. Tras diez años de sequía, el vientre de Catalina no dejó de concebir príncipes. Todos los años traía un hijo al mundo, y todas las noches Diana le recordaba a Enrique que se diera una vuelta por los aposentos de su esposa, tal vez para sentirse menos culpable con ella, quien, desesperada, veía cómo el hecho de dar a luz tantos hijos no la acercaba sin embargo a su marido. No al menos en su corazón, donde seguía reinando a todas luces la que un día sería duquesa de Valentinois por obra y gracia de su esposo. Catalina se había quejado muchas veces ante Enrique, pero este le había hecho ver que ese era el estado de las cosas, y que debía aceptarlo si de verdad lo amaba. El caso es que en el día a día seguía fingiendo que toleraba y aceptaba la relación, pero en su fuero interno anidaba un creciente rencor. No en vano se conserva una carta, fechada mucho tiempo después, en la que explica: «Yo ponía buena cara a madame de Valentinois. Era la voluntad del rey, aunque no le ocultaba que consentía en ello mal de mi agrado: porque nunca ninguna mujer que haya amado a su marido ha amado a su puta».11

Fueron muchas las humillaciones que la esposa del príncipe hubo de soportar, entre ellas que Diana fuera la encargada de ocuparse de todo lo relativo a sus propios hijos o su principal dama de honor, pero nada comparado a las celebraciones de su coronación como rey, en 1547. Francisco había muerto a los cincuenta y dos años, víctima de los excesos, y tres meses después, como dictaba la tradición, Enrique hizo su entrada a caballo dos días antes de la solemne ceremonia en la ciudad de Reims, engalanada para la ocasión. Hubo música, cañonazos, clarines, fuegos artificiales… y la media luna plateada, símbolo de la diosa Diana y de la otra Diana, por todas partes. Era esta una procesión exclusiva de hombres; las féminas sólo podían seguirla desde sus aposentos. Así que cuando Enrique pasó bajo la ventana en la que estaba Catalina, sabedor de sus obligaciones, frenó el caballo y saludó a su esposa, pero acto seguido siguió adelante y se detuvo bajo la ventana de Diana, a la que saludó también. Y lo mismo se repitió en la ceremonia principal, con algo añadido: el rey se había hecho nuevas vestimentas, todas bordadas con pequeñas perlas que formaban los símbolos de Diana: las medias lunas entrelazadas y la doble D dentro de la letra H. Más allá del envoltorio que quisieran darle a lo suyo, de cómo decían a todos que sólo eran fieles y buenos amigos, estaba claro que para él esa mujer era esencial; que el amor que sentía por Diana, su dama («Ma Dame» la llamaba él; «madame» el resto de la corte),12 le era indispensable para vivir. Hacía muchos años que se conocían. Ella tenía en ese momento cuarenta y siete años y él veintiocho, pero su unión era indestructible.

Una de las primeras consecuencias de la muerte del rey fue, como se esperaba, la caída en desgracia de la duquesa d’Étampes. Durante el reinado de Francisco I de Francia había intrigado más allá de lo razonable, poniendo al rey en contra de su hijo y provocando no pocos problemas al hacer que las políticas exteriores de uno y otro chocaran. Sus burdas manipulaciones, que en realidad no tenían más objetivo que hacer la vida imposible a Diana, a quien secretamente envidiaba, no le sirvieron de nada. Volvió con su marido, que es lo que hacían todas las amantes reales (todas menos Diana, que ya sabemos que nunca quiso otro marido). De hecho, era esta la tónica común en la corte: a la par que una mujer se convertía en la favorita del rey, se le buscaba un marido respetable para cubrir las apariencias en caso de embarazo y para que, cuando dejara de gozar de sus favores, tuviera una madurez honorable. A cambio, el esposo era convenientemente compensado en forma de honores y prebendas. Pero lo que pasaba después, una vez en casa, era cosa del marido, y no todos reaccionaban igual ante lo que en la época se consideraba una afrenta. Real, pero afrenta al fin (la anterior favorita de Francisco, sin ir más lejos, fue encerrada en una habitación sin luz y tapizada toda de negro). Es probable que madame d’Étampes ya intuyera que ella no iba a ser de las afortunadas, porque lo primero que dijo cuando la muerte de Francisco era inminente fue: «Que la tierra me trague», versión francesa del moderno «tierra, trágame». Madame d’Étampes fue expulsada de la corte sin dilación, para alegría de Diana y de la reina Leonor, la viuda. Se fue a su castillo de Limours y devolvió las joyas y los regalos que le había hecho Francisco, muchos de los cuales eran propiedad inalienable de la Corona. Pero respiró tranquila cuando vio que no fue procesada por los numerosos delitos que había cometido, presa de la codicia. Tuvo suerte.

Las joyas y propiedades que d’Étampes devolvió no fueron a parar a las manos de Catalina, que hubiera sido lo propio, sino a las de Diana. Porque ella seguía siendo la primera para Enrique, por más que su esposa le diera hijos año tras año y gozara de más respeto ante sus ojos. Es más, ahora que su amor era rey, se desató un aspecto de su personalidad que hasta entonces había permanecido oculto: la codicia. Diana ya no disimuló su deseo de acumular riqueza y honores, aunque eso no favoreciera la imagen íntegra que tantos años le había llevado cultivar. Enrique aceptó que ella fuera la destinataria de varios impuestos, además del derecho de propiedad sobre todos los inmuebles sin títulos claros y los confiscados a los herejes. Ella siempre había sido católica y odiaba el protestantismo, pero es de suponer que semejante incentivo hizo que fuera una de sus más firmes detractoras. También la nombró duquesa de Valentinois y le regaló el castillo de Chenonceau, en pleno valle del Loira, una auténtica joya que Catalina siempre pensó que sería para ella. Cada una de estas decisiones era un golpe más, una nueva humillación. Enrique no la olvidaba (le dio una asignación de 200.000 libras anuales y le permitió restaurar varios castillos para su uso y disfrute), pero en todo cuanto le otorgaba quedaba claro que su posición era inferior a la de Diana, pese a ser ya la reina de Francia. Ni siquiera el que le concediera traer a la corte a sus primos, los Strozzi, la alegró: Diana ya había obtenido, a su vez, múltiples beneficios para su familia y sus allegados.

Para añadir aún más dolor a su afrenta, Catalina vio cómo el mundo no sólo saludaba a su rival en tanto que primera dama de facto, sino que su estilo en el vestir, tan alabado siempre, era imitado e incluso se convertía en tendencia entre todas las viudas de la aristocracia. Diana de Poitiers (quien nunca perdió del todo su nombre de soltera, otra cosa en la que fue resueltamente vanguardista) impuso para siempre el negro como color de luto. Es la it girl por excelencia de su época, con sus prendas de seda pura y de terciopelo, sus hileras de perlas que colgaban de ambos hombros y se unían en un corpiño negro con escote bajo y amplio, la cadena de plata trabajada a la cintura. Su cabello recogido a l’escoffion, con un cintillo de terciopelo negro trenzado, tachonado de perlas, también fue tendencia. Ya en el siglo XX, el diseñador Christian Dior diría que era la persona que más había influido en la moda de su época.

Muy segura de su posición prominente, Diana se convirtió también en consejera real. Se cuenta que todos los días el rey despachaba con ella no menos de tres horas, y hay que decir que no lo hizo del todo mal, pues siempre intentó ser prudente y mostró algo parecido a la sensibilidad social, al intentar mejorar las condiciones de los más desfavorecidos. Con todo, la paciente Catalina, que a estas alturas no podía más con su «odio cordial» a Diana, fue ganando lentamente enteros en el terreno político. Su marido partió en dos ocasiones a la guerra, y entonces a ella le tocó ser regente, labor que cumplió con diligencia. Enrique II no pudo sino alabar su capacidad de trabajo y su habilidad, como cuando consiguió en París fondos para armar al ejército. Ahí, le gustara o no a Diana, la costumbre era bien clara: la regencia era sólo cosa de reinas, no admitía sucedáneos. Pero cuando se comparte la vida con otra mujer, aunque esto venga impuesto, suceden cosas insospechadas, como que precisamente durante la segunda regencia Catalina contrajera la escarlatina, y la mujer que mejor la cuidara fuera… Diana. ¿Primitiva versión del síndrome de Estocolmo? ¿Ejemplo donde los haya de relación tóxica? Es posible, pero que a veces la reina enterrara el hacha de guerra no quiere decir que no tuviera en mente un objetivo: ver llegar el día en que por fin la perdería de vista. Parece que incluso valoró la posibilidad de envenenarla, pero desistió, como renunció en su día a exigirle a Enrique que la expulsara de su vida, porque entendió que a la larga eso se volvería contra ella.

Diana de Poitiers era una suerte de «it girl» de su época. Su estilo en el vestir se convertiría en tendencia: prendas negras de seda pura y de terciopelo, hileras de perlas que colgaban de ambos hombros... Era una mujer admirada e imitada.

Además de tener hijos, Catalina se había hecho también una experta amazona: así podría estar más tiempo con su esposo en la que era una de sus actividades preferidas (ella fue quien popularizó la silla de amazona, que por fin permitía a las mujeres cabalgar normalmente, y la costumbre de usar ropa interior, cuya falta solía traer no pocos disgustos). Además, aunque estaba sobrada de peso, era mucho más joven que Diana e intuía que esta ya no podía montar a caballo con la misma intensidad de antes. Se sentía herida por su situación sentimental, pero desde que fue coronada reina la conciencia de su propia grandeza inundó el resto de su persona, lo cual fue un buen consuelo. Ella misma se ocupaba de que todos sus palacios, a los que la corte entera se desplazaba con regularidad (Blois, Chambord, Amboise, Les Tournelles, Fontainebleau…), mostraran la grandeza del reinado hasta en el más pequeño de sus rincones. Sus propias ropas eran las más majestuosas de la época, al decir de Brantôme, con pesados terciopelos y ricos brocados de seda de vivos colores, cubiertos de encajes dorados y plateados.13

Y mientras, Diana, que entre tantos colores no podía sino destacar con su sobria imagen en blanco y negro, cada vez pasaba más temporadas en el castillo de Anet, que heredó de su marido y que había ampliado y reconstruido en los últimos años con la ayuda económica de Enrique. Era un templo que Diana se erigió a sí misma: por todas partes había cuadros y esculturas que, con el pretexto de estar dedicados en teoría a la diosa Diana, llevaban en realidad su rostro o tenían su cuerpo. No se conformó con cualquier cosa: pronto entendió que, si Francisco I había impulsado en arte la famosa escuela de Fontainebleau, le correspondía a Enrique II hacer lo propio en su reinado. Pero como el arte no era lo más importante para él, en ocasiones lo asumió ella misma en su nombre. Y así surgió la llamada Escuela de Anet, cuyos integrantes tomaron a Diana como modelo en infinidad de ocasiones. Esa es la razón de que hoy esté retratada en pinturas como Diana de Poitiers en el baño, de François Clouet, o en la famosa escultura Diana apoyada en un ciervo (atribuida a Jean Goujon), y hasta de que, mucho más adelante en el tiempo, un joven Gustave Flaubert la trajera a colación en una de sus primeras novelas, La educación sentimental, o Marguerite Yourcenar le dedicara un capítulo en A beneficio de inventario. Lo cierto es que Diana, o la fascinación que ejercía Diana sobre el rey, para ser más exactos, fue también la inspiración de numerosos poetas. Joachim du Bellay, por ejemplo, escribió: «Habéis aparecido / como un milagro entre nosotros / para que de este gran rey / pudierais poseer el alma».14 Hay que reconocer que Diana, que logró que Anet fuera también uno de los refugios más queridos de Enrique II, fue muy hábil. Decorando el castillo a su mayor gloria, lograba el doble propósito de alimentar su ego y de agrandarse a ojos de su amante.15

El reinado de Enrique II, en el que la tensión entre católicos y protestantes alcanzó altas cotas, fue testigo también de la derrota de Carlos V, su eterno enemigo. Los últimos años no fueron buenos para él: derrotado en Italia y en los Países Bajos por España, firmó en 1559 la Paz de Cateau-Cambrésis por la que, entre otras cosas, renunció para siempre a sus ambiciones sobre Italia. Con todo, la vida seguía en la corte, y los intentos de establecer nuevas y fructíferas alianzas seguían su curso. Dos de sus hijos contrajeron matrimonio: en 1558 el delfín Francisco con María Estuardo, conocida entonces como «la rosa de Escocia», y en 1559 Claudia, que tenía once años, con el duque Carlos de Lorena, de dieciséis. Precisamente durante los festejos por una boda sobrevino la tragedia.

Enrique, que no perdonaba nunca una justa o un torneo, tenía por delante cinco días llenos de ellos. Su hija Isabel y su hermana Margarita se casaban y él tenía ganas de celebrar ambas bodas. Pero Catalina tuvo una premonición. Soñó que algo muy grave podía pasarle a su marido y así se lo comunicó el primer día. Sin embargo, este no hizo caso. Lejos de calmarse, la reina se llenó de malos presagios, sobre todo cuando su propio astrólogo, Cosmo Ruggieri, como antes Nostradamus, le confirmó el peor de sus temores: que estaba escrito que Enrique II moriría en un duelo. Él cada mañana la tranquilizaba: ya veía ella que no pasaba nada, que no había que hacer caso de supersticiones. Y además lo suyo era una justa, no un duelo propiamente dicho. En la mente de Catalina, sin embargo, retumbaban las palabras que un día dejó escritas Nostradamus: «El león joven vencerá al viejo / en un campo de batalla o en un duelo singular; / perforará sus ojos a través de una jaula dorada / dos heridas en una, y tendrá una muerte cruel».

Diana de Poitiers fue el gran amor de Enrique II de Francia y contra él no pudieron ni el tiempo, pese a que ella era diecinueve años mayor que él, ni los celos de la reina, Catalina de Médicis.

El tercer día de los torneos, 30 de junio de 1559, Enrique entró en liza sobre un caballo que le acababan de regalar. A sus cuarenta y dos años combatió con éxito contra dos caballeros y, en vez de retirarse, se empeñó en romper la tercera y última lanza con un joven noble, Gabriel Montgomery. En las gradas, Catalina y Diana observaban. De repente, el rey se tambaleó. Se había dejado la visera de su casco mal cerrada y la mala suerte quiso que una astilla de la lanza de Montgomery penetrara por uno de sus ojos.

La agonía, terrible, duró diez largos días. No hubo médico ni remedio que lograra parar la infección generalizada que le sobrevino.16 Y mientras duró, Catalina ejerció, por fin, de dueña de la situación y no permitió que Diana se acercara ni por un momento al monarca. Había llegado la hora de su venganza, y lo primero sería impedir que los enamorados se despidieran. Después vino la segunda parte: «invitó» a Diana a irse de la corte y le pidió todas las joyas de la corona que tenía en su haber, regalo de Enrique. (Hay diversas versiones en cuanto a esto: unas dicen que Catalina se las pidió; otras, que Diana se adelantó a devolverlas, inventario incluido.) En todo caso, se quedó sin las joyas y sin el magnífico castillo de Chenonceau, en el que tanto tiempo y dinero había invertido, especialmente en sus fabulosos jardines. La reina la compensó con otro castillo menor, pero no por bondad, sino porque la complicada situación legal de Chenonceau así lo obligaba. Podía haberse ensañado con Diana, pero tenía cosas más urgentes que hacer, como ocuparse de la inmediata regencia de su hijo Francisco, a quien la muerte de su padre había sorprendido con quince años. Además, la gran senescala tenía muchos amigos en la corte, algunos ciertamente influyentes, y no le convenía enemistarse con ellos. Así que se contentó con quitar a la amante de su marido de su vista y no volver a verla nunca más.

Diana, por su parte, se retiró a su querido castillo de Anet, donde tantas horas pasó en compañía de Enrique y donde era feliz entre sus obras de arte y su magnífica biblioteca. Estaba a punto de cumplir sesenta años y tenía la compañía de una de sus hijas, que también había sido desterrada de palacio junto a su marido. Su vida no se acabó ahí, porque ella ya era noble mucho antes de conocer al rey, pero ya fue una vida de recogimiento, de recuerdo. Desde Anet tuvo noticias de Catalina, que llegó a reinar treinta años en solitario al sumar las regencias de varios de sus hijos. Como murió a los sesenta y seis años, no pudo ver cómo esta ejerció el poder con sorprendente y a veces maquiavélica capacidad, o no mucho, pero seguro que supo de un postrero homenaje que le hizo, probablemente sin querer: adoptar blanco y negro como colores de luto.

Durante la Revolución francesa de 1789, la tumba de Diana fue profanada y sus huesos fueron a dar a una fosa común, pero recientemente estos se localizaron e identificaron sin ningún género de dudas. La ocasión fue aprovechada por unos investigadores para determinar de qué murió, y así se supo que no fue por una caída de caballo que sufrió un año antes, como se barajó en su momento, sino por la intoxicación de oro que, en grandes cantidades, aún quedaba en sus restos. Los expertos dictaminaron que un metal a tan alta concentración producía anemia, entre otras cosas, y que probablemente esa era la razón de su tez palidísima. Finalmente la ciencia confirmó, casi cinco siglos después, uno de los secretos de belleza mejor guardados de Diana de Poitiers: que, efectivamente, tomaba oro líquido para conservar la juventud. El otro, el que hizo que un rey que podía tener a cualquier mujer la quisiera sólo a ella, no es, afortunadamente, cosa de laboratorios ni de fórmulas mágicas.

2

La historia de Victoria de Inglaterra comenzó mucho antes de su nacimiento o de su gestación. Fue en Gibraltar, lugar donde estaba destinado su padre, Eduardo Augusto, duque de Kent. Allí, un día una gitana le leyó la mano y vaticinó que tendría una hija que sería una gran reina. El duque, quinto hijo de Jorge III, el rey loco, y de la reina Carlota, no se lo pudo tomar en serio. Tenía a varios hermanos por delante en la línea de sucesión y a algún heredero con más derechos que su hipotética niña, y además él no tenía hijos y llevaba muchos años viviendo con madame de Saint-Laurence, una francesa encantadora que no tenía sangre azul. Pero la adivina no sólo insistió, sino que además le hizo pensar en un nombre: Victoria.

Pasados los años, la muerte de los sucesivos herederos al trono de Inglaterra empezó a adelgazar la lista de futuribles, para preocupación de los príncipes de Gales, Carlota (no confundir con su tía Carlota, cuarta hija del rey) y Leopoldo (nacido Sajonia-Coburgo). Ella, hija única del príncipe regente, era la heredera de la corona, pero aún no había logrado tener descendencia. Los dos empezaron a mover ficha sin esperar a que la cosa se pusiera peor, que la experiencia ya había demostrado que había que contar con los imponderables, esos imprevistos que nunca están en el guion, pero acaban por determinar el desarrollo de una película. Al duque de Kent, que entonces andaba por los cincuenta años, se le encontró una candidata perfecta: la princesa Victoria de Leiningen, hermana del propio Leopoldo, una duquesa viuda de treinta y dos años que tenía dos hijos. Pero esta se negó. Vivía demasiado bien sin tener que someterse a ningún marido y había aprendido a autogestionarse. Y además, los propios príncipes de Gales estaban, por fin, a punto de tener su primer hijo, ¿para qué sacrificarse baldíamente por amor a una patria que ni siquiera era la suya? La mala suerte quiso que la princesa Carlota falleciera al dar a luz a un hijo muerto en noviembre de 1817 y la lista de candidatos al futuro trono se achicara aún más. Entonces, Victoria de Leiningen cambió de opinión y se avino a los deseos de todos. En el camino quedó la amante del duque, a la que este dejó no sin pesar.

Y así empezó a gestarse quien un día se llamaría Alexandrina Victoria y reinaría en Gran Bretaña e Irlanda durante sesenta y tres años.

No había nacido y ya estaba viajando: su padre, siempre lleno de deudas pese a su asignación real, se pasó todo el embarazo de su mujer moviéndose de un lado para otro, especialmente entre Inglaterra y Alemania, que era un país más barato y donde el dinero le duraba un poco más. Cuando la fecha del alumbramiento se acercaba pensó, con mucho acierto, que era mejor que el bebé naciera en suelo inglés y pasara allí sus primeros meses. Y por eso cuando vino al mundo la futura reina Victoria, el 24 de mayo de 1819, lo hizo en Londres, concretamente en el palacio de Kensington. Sin embargo, la familia partió pronto de nuevo hacia Alemania: al padre le habían denegado una asignación extra y la que tenía no le daba para sostener a su familia en las húmedas tierras inglesas. De camino se detuvieron a pasar el invierno en Devon, donde en las Navidades el duque recordó otra profecía que le hizo en el pasado un adivinador: en 1820 morirían dos miembros de su real familia. El año fatídico se acercaba, y se sorprendió a sí mismo preguntándose quiénes serían los parientes que tan pronto morderían el polvo: era muy probable que el primero fuera el propio rey Jorge, que luchaba contra la locura desde hacía muchos años. Pero ¿y el otro? ¿Sería la duquesa de York, gravemente enferma? ¿Sería el regente? Todos tenían una salud muy frágil, menos él, el más fuerte de los hermanos, que llevaba una vida regular y gozaba de una excelente forma desde siempre. Aún le daba vueltas a esto cuando salió a dar un paseo y cogió un poco de frío en los pies. El frío se convirtió en catarro; el catarro en fiebre altísima y después en neumonía. El padre de Alexandrina Victoria murió cuando esta tenía siete meses, dejando a la madre a medio camino entre Inglaterra y Alemania y sin margen de maniobra. Fue el hermano de esta, el ya viudo Leopoldo, quien acudió en busca de madre e hija (y de la otra hija de la princesa, Feodora, una adolescente que viajaba con ellos). Pagó el viaje de regreso a Inglaterra, al palacio de Kensington, lugar en el que Victoria pasaría toda su infancia. La casualidad quiso que unos días después de su padre falleciera el rey Jorge III. Dos muertes en la familia en 1820.

La pequeña Drina creció sin muchos lujos y sin saber que estaba destinada a ser reina. No vivía en la corte y no era princesa real, pero pronto observó que a veces las criadas se arrodillaban en su presencia o que cuando caminaba con una de sus pocas amigas, Victoire, las seguía discretamente un palafrenero. También que su madre vivía prácticamente para darle gusto, lo cual hizo que ya de muy pequeña destacara por su carácter mimado, que se traducía en rabietas inacabables y crisis de histeria. Es verdad que aún no sabía que sería monarca, pero sin duda sabía que no era como las otras niñas, no en vano un día, jugando, le dijo a una que estaba de visita: «Yo puedo llamarte a ti Jane, pero tú no debes llamarme Victoria».17 Se ha comentado mucho que en cierta ocasión, cuando su tío el rey Jorge IV quiso conocerla y la llamó a su presencia, se la llevó a pasear con su hermanastra Feodora. Junto al parque tocaba una banda de música y el rey le preguntó qué quería que tocaran para ella: God Save the King, respondió sin ninguna duda.18 Para algunos la respuesta quería decir que la pequeña tenía altas miras; otros, más realistas, ven en ella los deseos de una niña de causar una buena impresión al rey. Porque lo cierto es que cuando nació aún había varios herederos al trono que estaban por delante de ella; nadie pudo prever su magno destino. Pero en un breve lapso de tiempo el futuro se había clarificado y todos a su alrededor lo conocían. Menos ella, que sólo lo vislumbró cuando, durante una clase de Historia, vio entre las páginas de un libro un árbol genealógico de los reyes de Inglaterra, que entonces provenían de la alemana casa Hannover. Fue allí, al contemplarlo, cuando preguntó si lo que ponía en esas páginas era lo que ella creía que ponía y la institutriz le respondió afirmativamente. Victoria resumió su sentir en dos famosas palabras: «Seré buena». Lo que no evitó que más tarde, ante la magnitud de lo que le venía encima, llorara sin consuelo durante muchos días.

En la corte las cosas marchaban… Jorge IV fallecía tras diez años en el trono y, a falta de herederos, le sucedía su hermano Guillermo, que tampoco tenía descendencia legítima. Su querido tío Leopoldo, lo más parecido que había tenido a un padre, dejaba Inglaterra porque le habían ofrecido el trono de Bélgica… Al principio nadie hizo un seguimiento minucioso de la educación que estaba llevando Victoria, cuyas directrices estaban en manos de su madre y del jefe de la casa de esta, sir John Conroy, un personaje cuyo mayor mérito fue velar por sus propios intereses y entorpecer la relación madre-hija. Más adelante se entendió que su educación debía ser más esmerada, pero nadie elaboró un verdadero y consistente plan de estudios. Se dio más importancia a la estricta moral que debía rodearla para marcar la diferencia con lo que habían sido muchos de sus antepasados, tanto de una rama como de la otra. Así las cosas, la niña aprendió un poco de todo, las más de las veces de la mano de su querida baronesa Lehzen, una persona que logró reconducir un poco su fuerte carácter y que, a falta de una formación intelectual a la altura de las circunstancias, le enseñó otras cosas inolvidables como la pasión por vivir o el amor por el trabajo. Mención aparte merecen sus clases de religión, tuteladas personalmente por su madre, y las costumbres impuestas por aquella sobre su niña, a saber: no dejarla nunca jamás sola y no permitir que comiera un bocado que no hubiera probado antes otra persona (tenía razones para preocuparse, no eran sólo paranoias). La joven, que dormía con su madre al lado, creció sin tener un solo momento de soledad, así que no es extraño que, en cuanto el rey Guillermo murió y ella fue proclamada soberana con sólo dieciocho años, lo primero que hiciera fuera sacar su cama del dormitorio de su madre. Era el comienzo de su reinado, y ya había tomado varias decisiones más, aparte de quitarse su primer nombre: echar a Conroy de su círculo más próximo y no permitir que ni este ni nadie se hicieran con regencia alguna. Había decidido reinar con consejeros y asesores, pero sola.

Cuando se ha pasado una infancia aburrida y constreñida por severos tutores, y, sobre todo, cuando alguien adquiere conciencia de no tener a nadie por encima que le pueda mandar, es lógico saborear la nueva libertad y disfrutar de ella. Eso es lo que hizo Victoria, según consta en los diarios que escribió a lo largo de toda su vida. A la joven, rubia y de ojos azules, gordita y de pequeña estatura (aunque no exenta de gracia), le dio por resarcirse de sus años de ostracismo. Eso no quiere decir que descuidara sus obligaciones; muy al contrario, el deber fue siempre muy importante para ella, igual que la verdad, a la que guardó sorprendente fidelidad, así le cayeran después miradas noqueadas. Pero su círculo era muy pequeño, y a él pertenecían, entre otros, sus primos Ernesto y Alberto de Sajonia-Coburgo, hijos del otro hermano de su madre, Ernesto, a los que había visto alguna vez cuando aún no era reina. Por entonces, su tío Leopoldo sugirió que debía ir pensando en contraer matrimonio y puso sobre la mesa el nombre de su sobrino Alberto, que era de la misma edad que ella. Pero Victoria no tenía prisa. No quería ponerse tan pronto bajo el yugo de un marido. Él, sin embargo, estaba dispuesto a esperar, pero con garantías. No podía correr el riesgo de que ella lo tuviera en stand by para luego dejarlo tirado. Aunque sin mucha fortuna, no dejaba de ser un Sajonia-Coburgo.

El tío Leopoldo siguió presionando desde la distancia a la joven reina, y todo ello coincidió con un cambio fundamental: las obligaciones del reinado eran duras y Victoria fue comprendiendo que, por muchos asesores que tuviera, en el fondo estaba sola. Necesitaba alguien en quien confiar, un marido con el que compartirlo todo y que la aliviara de la tutela que aún ejercía su madre precisamente porque era una mujer soltera. Lo demás vino rodado: consintió en que Alberto la visitara en su nueva morada de Buckingham, y en cuanto tuvo cerca sus ojos azules y su cuerpo largo y estilizado algo se encendió en su corazón. La apasionada reina que era salió a la luz y se le rompieron todos los esquemas. De repente ya no quería esperar ni disfrutar de su libertad, sólo deseaba ser la esposa del guapo y rubio alemán. Del educado, caballeroso y estricto Alberto, que destacaba por su rectitud moral y su delicadeza de trato. La decisión estaba tomada. Ahora sólo quedaba declararle su amor, porque por una cuestión de protocolo era ella la que debía pedirle matrimonio a él. Victoria hizo llamar a su primo: «Tras unos minutos le dije que ya debía de saber el motivo por el cual lo había hecho venir, y que me haría inmensamente feliz si aceptaba mis deseos de casarme con él. Entonces nos abrazamos y fue muy amable y afectuoso».19

Cinco meses después, en 1840, el príncipe Alberto ya estaba instalado en la corte de Inglaterra. La boda fue un acontecimiento. Ella llevaba un vestido en satén de seda natural, con volante y tela de encaje Honiton. Era de color blanco, toda una novedad en la época, en la que las mujeres de alta alcurnia todavía se casaban con lujosos trajes bordados en plata y oro para demostrar su poderío. Su elección fue criticada por demasiado sencilla, ya que ni siquiera quiso llevar tiara en la cabeza y prefirió una corona de flores, pero lo hizo para no poner en evidencia que su marido no era rico. (Y eso que llevaba un gran broche de zafiro azul y diamantes que le había regalado él, collar y pendientes también de diamantes.) Sin quererlo impuso la moda del blanco, que aún perdura en nuestros días.20

Las cuestiones políticas no se le daban mal a la reina, aunque al principio pecó de imprudente y obcecada. Una vez se hubo librado de la nefasta influencia de Conroy, contaba con la ayuda del barón Stockmar, directamente enviado por su tío Leopoldo desde la corte de Bélgica, y con lord Melbourne, el primer ministro. Era este un hombre ya mayor, sensible y un tanto escéptico, que ayudó mucho a Victoria en sus inicios. También le dio la posibilidad de tener cerca la figura masculina que tanto le faltó en su infancia, pues con su tío Leopoldo ya sólo podía cartearse. Melbourne fue un consejero fiel, pero también una especie de padre que le enseñó los secretos de la política. Como Victoria estaba empezando a andar por la vida, quizá no diferenciaba bien cuánto había en su relación de sincero afecto y cuánto de dependencia, y a ello no ayudó el propio Melbourne, que en vez de enderezar el cada vez más problemático carácter de la joven lo alentó, ya que era mucho más sencillo llevarle la corriente a su adorada y jovencísima reina que intentar modificarlo. La amistad con el viejo Melbourne fue tan grande, y estaba tan llena de fascinación por parte de Victoria, que dio lugar a habladurías, las primeras de ese tipo a las que la reina habría de enfrentarse a lo largo de su vida («Mrs. Melbourne», le dijeron alguna vez en público). Él era un hombre dos veces divorciado, amigo del poeta Lord Byron (quien, por cierto, tuvo un sonado affaire con su mujer, lady Carolina Lamb),21 muy vivido... Y no todo el mundo comprendía por qué en el curso de sus tareas de primer ministro había de quedarse a dormir algunas noches en las dependencias de palacio.

A lo largo de su vida tendría algún hombro masculino más en el que apoyarse, pero durante muchos años ese lugar lo ocupó única y exclusivamente Alberto. Su unión, que como casi todas las de la realeza entonces comenzó como un juego de intereses cruzados, se transformó en una gran, soberbia historia de amor. Eso no quiere decir que fuera perfecta. Alberto hubo de hacer frente a numerosas dificultades, empezando por el rechazo del pueblo por ser extranjero. A eso se sumó que al principio tenía las manos atadas: en palacio todo lo supervisaba la baronesa Lehzen, y en cuanto a las cuestiones políticas, la soberana se las reservaba para sí. Poco a poco, sin embargo, merced a su carácter ponderado y a un trabajo minucioso, fue haciéndose un hueco en la corte y sobre todo en el día a día de la reina. Uno de sus más sonoros éxitos, por ejemplo, fue la organización de la primera Gran Exposición Universal de la historia, que se celebró en el Hyde Park de Londres en 1852. Al principio nadie creía en el homenaje a los supremos beneficios de la civilización, pero él, entusiasmado, quería celebrar sus avances. El príncipe arriesgó y ganó con esta muestra que reunía toda clase de obras de arte, máquinas e inventos mecánicos destinados a hacer la vida más fácil y próspera. La gente, sobrecogida, paseaba entre ingenios como el ascensor o el submarino muda de asombro. Charlotte Brontë, la autora de Jane Eyre, estuvo allí y dejó escritas estas palabras: «Es un lugar extraordinario. Enorme, extraño, nuevo e imposible de describir. […] Porque es arte y obra de magia reunir una riqueza procedente de todos los rincones de la tierra con tan resplandeciente contraste de colores y un efecto tan maravilloso como sólo le sería posible a un poder sobrenatural».22 No fue la única. Dostoievski también fue testigo de cómo el inmenso Palacio de Cristal dejaba «sin aliento».

El primer hijo de la pareja, la princesa Victoria, llegó mucho más pronto de lo que hubiera querido la reina, exactamente nueve meses después de la boda. Al año siguiente nació Eduardo, el futuro príncipe de Gales. Y así hasta nueve hijos. A Victoria nunca le gustó la maternidad. Le preocupaba el futuro de sus descendientes y se ocupó siempre de todos, pero nunca ocultó su irritación por estar permanentemente embarazada o convaleciente de partos (lo llamaba «el lado oscuro del matrimonio»). Odiaba la vulnerabilidad física y psíquica en que éstos la dejaban y odiaba dar el pecho. Era de esas mujeres que anteponen su pareja a todo lo demás, y los hijos no eran una excepción. La vehemente reina, de quien siempre se dijo que era la que más enamorada estaba de los dos, no podía ser más opuesta a su marido en carácter, pero parece que encontraron ese punto común, lleno de afecto y de respeto, que se sobreponía a todo lo demás. Y eso que su fuerte y endiablado temperamento causaba no pocas disputas entre los cónyuges, que se resolvían normalmente en el dormitorio. Alberto sufría con los sonoros estallidos de su mujer, pero a la vez estaba atado a ella por un profundo cariño y por un elevado sentido del deber hacia su país de adopción. No podía corregir ese gran defecto de Victoria que tanto le hacía sufrir a ella misma, pero a veces, seguro de sí y de su superioridad intelectual, sabía mantenerlo a raya. Se cuenta que en una ocasión, tras una de sus muchas discusiones, Alberto se encerró en su habitación. Victoria, furiosa, llamó a la puerta para entrar. «¿Quién llama?», preguntó él. «La reina de Inglaterra», fue la respuesta. Él no se movió, y otra vez empezó la tanda de golpes. La pregunta y la respuesta se repitieron muchas veces; pero, al fin, hubo una pausa y después una llamada más suave. «¿Quién llama?», preguntó una vez más el príncipe. Entonces, Victoria respondió: «Tu mujer, Alberto». Y la puerta se abrió inmediatamente.23

En la calle las cosas eran complicadas para la reina. Además de varios intentos de atentado (hasta siete llegó a sufrir a lo largo de su vida, la mayoría por el conflicto con Irlanda), la situación social era bastante preocupante, como en el continente. Hambrunas, condiciones sociales pavorosas… A Victoria I no le llegaba esa información, que le era sistemáticamente ocultada o maquillada, no se sabe si en un acto de paternalismo mal entendido o por temor a sus frágiles nervios. Su país se libró en 1848 de las grandes revoluciones europeas por una cuestión de suerte: allí las cosas estaban igual de mal, pero quizá la gente era más individualista y asumía con estoicismo la mala fortuna. (O, como decían otros menos piadosos, quizá es que los pobres, especialmente en Irlanda, no tenían fuerzas ni para protestar).24 Ella misma no carecía de sensibilidad social, un poco de manera natural y otro poco por influencia de su esposo, pero se había quedado en cuando había sólo dos realidades opuestas: la de las clases sociales afortunadas y todas las demás, y de cualquier modo siempre le conmovieron más los casos concretos de injusticia o necesidad que los generales. Admiraba profundamente, por ejemplo, a Florencia Nightingale, una mujer de personalidad arrolladora que en plena guerra de Crimea creó el primer cuerpo de enfermeras voluntarias (origen de la futura Cruz Roja Internacional), y la alentó y ayudó cuanto pudo.

A esas alturas, además de por su carácter autoritario, la reina ya era conocida en el Parlamento por su tenacidad. Lo peleaba todo y no daba fácilmente su brazo a torcer, pero a la vez era práctica y sabía de una manera intuitiva cuándo tocaba replegarse. (Al contrario que su marido, más inflexible.) Luchó también por el status de este. En 1856 escribió: «Por un extraño vacío de nuestra Constitución resulta que la esposa de un rey goza del más alto rango y dignidad en el reino después de su marido, mientras que el marido de una reina se ve enteramente ignorado por la ley. El asunto resulta tanto más extraordinario si se tienen en cuenta los derechos y el enorme poder de que goza en este país un marido sobre su esposa».25 Dieciséis años después de la celebración del matrimonio, consiguió para Alberto el título de príncipe consorte. No deja de llamar la atención que, a pesar de pelear por esto, o de ser a su manera una mujer «trabajadora», que en su día a día debía mezclar tareas de Estado y obligaciones familiares, no simpatizara nunca con los incipientes movimientos de la liberación de la mujer, como el sufragismo. De ella siempre se ha dicho que no distinguía entre las cosas verdaderamente importantes y las que no lo eran, cuando probablemente lo que le ocurría es que en su cabeza todas eran una misma cosa: obligaciones.

Los hijos venían, pero eran más fuente de disgustos que de alegrías. A la preocupación por la personalidad del príncipe de Gales, con mucho el descendiente que más disgustos les dio siempre, se unió la frágil salud de algunos de ellos. Leopoldo, el octavo, era muy débil y enfermizo. Al principio no se sabía qué le ocurría, pero los médicos no tardaron en averiguarlo: Victoria no quería reconocerlo, pero el niño había heredado la hemofilia, esa enfermedad que transmiten las mujeres pero sólo sufren los hombres. Andando el tiempo, sus hijas y nietas llevarían la enfermedad a casi todas las cortes de Europa, causando estragos en muchas familias reales, entre ellas la española y la rusa.26 Leopoldo, por cierto, vino al mundo de una manera absolutamente novedosa: administrándole éter a su madre, en una de las primeras anestesias de esas características. (Hasta entonces lo normal era usar cloroformo, mucho más peligroso para la salud.)

Pese a ser tan diferentes, como equipo funcionaron a la perfección. La reina se acostumbró al sabio consejo de Alberto, su más fiel apoyo en un mundo lleno de intrigas y deslealtades. Las horas de paz que pasaban, cuando ella no sufría alguno de sus ataques de nervios y soltaba por la boca sapos y culebras, disfrutaban con el baile y la música, pero sobre todo con los caballos, que era lo que más le gustaba a ella. De hecho, cabalgar fue el único ejercicio que practicó con regularidad en su vida, pese a lo mucho que le disgustaba de joven su sobrepeso. Amaba demasiado comer y pocas veces estuvo dispuesta a algún sacrificio en ese sentido, pese a que conoció la dieta que practicaba el poeta Lord Byron, pionero en esto de preocuparse por adelgazar. Ni siquiera cuando, andando el tiempo, recibió en palacio a Napoleón III y a la española Eugenia de Montijo.27 Es cierto que quedó impresionada por la figura y el porte de la emperatriz, que en nada se parecían a los suyos —hacía tiempo que engordaba a ojos vista—, pero no se mortificó por ello ni en ese momento ni cuando Alberto y ella devolvieron la visita. La prensa francesa recogió algún comentario sardónico al respecto, pero ella, imbuida de su majestuosidad, se sentía por encima de todo y no dejaba que le afectara. Victoria también disfrutaba reformando una y otra vez sus casas, en un intento de prolongar su infantil afición a las casas de muñecas,28 y sobre todo cuando lograba estar a solas con Alberto en plena naturaleza, lejos del trabajo y las obligaciones diarias. En 1845 habían comprado una propiedad en Osborne, isla de Wight, en la que construyeron un hermoso palacio que no tenía nada que ver con el frío y oscuro de Windsor en el que vivían, y más adelante se hicieron con un antiguo pabellón de caza en Balmoral, Escocia. Allí, a orillas del río Dee y rodeados de bosques, en el nuevo castillo que se convirtió en residencia de descanso de la familia real, pasarían algunos de sus mejores días.

Los problemas de salud del pequeño Leopoldo y el elevado número de embarazos acabaron pasando factura a los frágiles nervios de Victoria. Sus ataques de furia cada vez duraban más, y después daban paso a crisis de llanto ante las que su entorno se sentía incapaz de hacer nada. Cada vez que esto pasaba, el recuerdo de la locura de su abuelo sobrevolaba entre quienes la rodeaban, pero lo más probable —hoy se cree así— es que encadenara alguna depresión posparto con otra. Sea como fuere, esos períodos de enfermedad los cubrió cada vez más el culto Alberto, infatigable trabajador que muchas veces le escribía los discursos o le decía indirectamente hacia dónde tenía que ir su intervención en la cámara. Fue él quien primero comprendió que, si querían sobrevivir, las monarquías debían convivir con un orden constitucional y no ser de ningún partido.

La reina también acababa agotada en su afán de controlarlo todo, especialmente la vida de sus vástagos. Creó una red de informantes que le daban cuenta de cualquier detalle, incluso cuando sus hijos se casaron y se fueron a otras cortes. La primera que contrajo matrimonio fue Victoria (Pussy), en enero de 1858, con el príncipe heredero Federico de Prusia. Los dos lamentaron terriblemente su marcha. Alberto porque siempre se entendió muy bien con su hija mayor, sobre todo desde que fue adulta; la reina porque sabía lo que significaba empezar tan pronto con los hijos y que no sería bien recibida en tierras extrañas. La ceremonia fue en la capilla de Saint James, donde ellos mismos se habían casado no hacía ni dieciocho años, y todos lloraron en ella, desde la contrayente a su hermana Alicia, la más cercana a ella por edad. Y eso que la música no podía ser más festiva: la reina hizo que sonara en ella un fragmento de El sueño de una noche de verano, de uno de sus autores favoritos, Mendelssohn, que había sido habitual de palacio hasta su muerte once años antes. Sin saberlo, puso de moda esta marcha nupcial en todo el mundo, y hoy es, junto a la de Wagner, una de las que más suena en las bodas.

El año 1859 fue complicado. Europa entera estaba convulsa; Napoleón III se lanzó a emular a su antepasado Bonaparte… y, en la familia, las muertes empezaron a hacer acto de presencia. Una de las más significativas fue la de la duquesa de Kent, madre de la reina. En los últimos años había tenido poca relación con ella, pese a algún intento de acercamiento promovido por su marido; ni siquiera tuvo a bien concederle el título de reina madre. Pero en la hora de la muerte, al leer sus notas, descubrió cuánto la había querido esta y la culpa se adueñó de ella, por haberla apartado de sí y por haber permitido que personas como Conroy las separaran. Alberto también empezó a enfermar, en parte por los quebraderos de cabeza que le procuraba su hijo Bertie, el príncipe de Gales. Padre e hijo nunca se habían entendido, pero es que ahora Bertie iba por ahí protagonizando escándalos amorosos. Demasiado para el estricto Alberto, que encarnaba la llamada «moral victoriana» más si cabe que la propia Victoria. Poco a poco la resistencia e ímpetu del padre fueron mermando. Contrajo el tifus, una enfermedad que podía ser mortal si se tenían pocas defensas, pero con todo y con eso se levantaba todos los días a trabajar y fingía normalidad. Palidecía a ojos vista, pero ni el médico ni la reina, enfrascada en sus propias tristezas y problemas, parecían darse cuenta (de hecho, el diagnóstico del tifus se estableció demasiado tarde). Hasta que un día, después de haber ido a ver a Bertie para hacerle entrar en razón una vez más, se resfrió y las fuerzas le fallaron de verdad. Murió el 14 de diciembre de 1861, a los cuarenta y dos años.

Hay experiencias que quienes las sufren no dudan en describir como algo parecido a un terremoto. Que la tierra se tambalea bajo los pies; que el mundo es de repente un lugar hostil y desconocido. Eso es lo que sienten algunos seres humanos cuando pierden a su ser más querido y dependen de él más de lo que imaginaban. Victoria aulló de dolor, enloqueció. «¡Oh! ¡Yo que recé todos los días para que pudiéramos morir juntos! ¡Yo que sentí cómo me abrazaban aquellos benditos brazos, cómo me sostenían y apretaban en las horas sagradas de la noche, cuando parecía que el mundo era sólo nuestro y que nada nos podía separar»,29 escribió en su diario. Fue tal el shock que renunció a la vida pública, a su trabajo en el Parlamento, a todo. Desde ese día, se dedicó a llorar la muerte de su marido y a rendirle culto. El país entero se llenó de estatuas en honor del príncipe, ordenó que se pusiera una foto de él sobre su almohada y todas las noches se acostaba abrazada a sus ropas. También exigió que a diario se dispusiera ropa limpia para el príncipe y se cambiara el agua de su lavamanos. No fueron caprichos pueriles: ambas cosas se hicieron todos los días y en todas sus mansiones durante ¡cuarenta años! Victoria se instaló en su viudez y nadie lograba sacarla de ahí, ni siquiera su pequeña Beatriz, de cuatro años. Para colmo, se negaba a mirar a su hijo Bertie, a quien secretamente culpaba de la muerte del padre. Al principio, el pueblo y los ministros fueron comprensivos, pero cuando comprobaron que el tiempo pasaba y la reina seguía deprimida, empezaron a temer que realmente se hubiera vuelto loca. Casi cuatro años estuvo así, sin querer enfrentarse a la vida pública, aunque hacia el final se logró, por lo menos, que escuchara los Consejos sin ser ella vista. Y siempre vestida de negro, color que ya jamás abandonaría.

El cambio hacia la vida vino de manera gradual, pero mucho tuvo que ver en él la llegada a la corte de John Brown.

Brown era un criado escocés, que había sido ghillie o ayudante del príncipe Alberto en Balmoral. Era alto, guapo, rudo. Llegó a palacio en 1864 como asistente de la reina, y pronto se convirtió en su sombra. La acompañaba en sus paseos en coche y a caballo, la seguía y protegía en todo lugar, la servía a cualquier hora del día y de la noche… En poco tiempo, Victoria lo hizo instalar en una habitación contigua a la suya, para asombro de propios y extraños, que no podían creer que ese hombre tosco y sencillo, hijo de unos humildes granjeros y siete años más joven que la reina, se hubiera convertido de repente en su mano derecha. ¿Cuál era el secreto de Brown? ¿Cómo se ganó el corazón de la mandona y brusca Victoria? En tiempos se rumoreó que era una especie de médium, que le dijo a Victoria que podía contactar con Alberto en alguna suerte de dimensión paralela, pero la explicación es más sencilla. Alberto siempre habló bien de él y supo, en su momento, que era el sirviente en quien más podía confiar. Mediante un sencillo mecanismo de traslación, Victoria se sintió atraída por él como lo habría estado por cualquiera que sintiera cercano a Alberto. Era lo más parecido a estar con él. Otra cosa es conocer la auténtica naturaleza de su relación, que pocos dudan ya que fuera amorosa. Victoria, que entonces andaba por los cuarenta y seis años, no permitía que nadie, ni sus propios hijos, le tosiera, pero no tenía ningún problema en que Brown, a la vista de todo el mundo, la riñera o le dijera lo que tenía que hacer. Con el mismo lenguaje aprendido en su niñez en la granja de Crathienaird, el gruñón y bondadoso escocés la trataba como a una niña pequeña, y ella, en vez de sentirse ofendida, se sometía sin ningún pudor. A cambio, tenía por fin un hombro en el que apoyarse, un fuerte hombro masculino en el que descansar.

Los hijos de Victoria no entendían nada. De repente, si querían hablar con su madre, tenían que pasar antes por Brown. Si tomaban una decisión banal, como interrumpir la música de violines que estuviera sonando en palacio, por ejemplo, podían encontrarse con que Brown los desautorizaba y pedía que los violines continuaran. Todos ellos, sin excepción, odiaron a Brown, pero no les quedó más remedio que tragar, pues su madre no admitió una sola injerencia en este sentido, y además tenían que reconocer que gracias a él había desaparecido su melancolía. Ella hablaba de profunda amistad, de compañerismo y lealtad (las mismas palabras que tantas veces empleó para referirse a su relación con Alberto) y nunca ocultó lo indispensable que se le había hecho el escocés. Es más, parecía como si quisiera hacer alarde de ello, como si le gustara descolocar a la gente y demostrar que a veces las costumbres están para saltárselas. ¿Su majestad teniendo una relación cuasi amorosa con «un vulgar criado»? Sí, era el mensaje que mandaba. ¿Con un hombre siete años más joven que ella? Sí. ¿Su majestad permitiendo que alguien de este mundo se tome tantas confianzas con ella? Sí. Ella nunca había dado explicaciones de lo que hacía y no las iba a dar ahora.

Durante los diecinueve años que permaneció junto a la reina Victoria, Brown fue un personaje oficial más con el que todos, familiares y políticos, se acostumbraron a contar. Brown se permitía con ella unas familiaridades insólitas.

El escándalo fue impresionante. La prensa inglesa y la internacional se hicieron eco de «la relación» y se preguntaban si John Brown era su amante o su marido secreto. Y, lejos de tratar el asunto con respeto, fue con frecuencia objeto de chanzas y caricaturas, lo cual pone de manifiesto que, siendo como era una de las mujeres más poderosas de la tierra, no se libró del doble rasero con que la sociedad contempla ciertos hechos según los protagonice un hombre o una mujer. María Sanz lo dijo bien claro: «Si hubiera sido un rey habría podido mantener a una amante e incluso un harén sin escándalo de nadie».30 La reina, por supuesto, tuvo conocimiento de estos venenosos comentarios, pero no les hizo ningún caso. Tampoco de los bienintencionados que no criticaban que el ghillie estuviera a su lado, pero en cambio ponían el acento en su excesiva afición al whisky, cuando no a un cóctel de whisky con vino clarete que el hombre presumía de haber inventado. Ella lo necesitaba, era la persona más fiel que tenía a su alrededor, la que le aportaba más seguridad. Y a los demás no les quedaba más remedio que aceptarlo.

El asunto de «la relación» entre la reina Victoria y John Brown fue objeto de chanzas. Era la mujer más poderosa de la tierra, pero no se libró del doble rasero con que la sociedad contempla ciertos hechos según los protagonice un hombre o una mujer.

Durante los casi diecinueve años que permaneció junto a la reina, Brown fue un personaje oficial más con el que todos, familiares y políticos, se acostumbraron a contar. En cualquier sitio donde estuviera la reina, ahí estaba él con su kilt de tartán. El primer ministro, por ejemplo, terminaba sus cartas con «afectuosos recuerdos» para Mr. Brown, según recuerda su biógrafo Lytton Strachey.31 El hombre llegó a tener una enorme influencia en la reina, aunque jamás se inmiscuyó en la esfera política, y era tal su grado de compenetración que en muchos círculos se empezó a llamar a la reina Mrs. Brown (lo cual, dicho sea de paso, también demuestra el gusto que tenían por esos pagos de recurrir a esta fórmula, pues fue la misma que le aplicaron en su juventud a propósito de lord Melbourne). De hecho, y a medida que su unión se prolongaba en el tiempo, un rumor empezó a circular con más fuerza que otros. Se decía que la reina y Brown habían contraído matrimonio (que siempre sería morganático o desigual, dada su abismal diferencia de clases) y hasta que habían tenido un bebé secreto. Pero todo quedó en un rumor, jamás se pudo probar. (Para echar más leña al fuego, en 1979 salió a la luz el testimonio de un clérigo que, al parecer, en su lecho de muerte confesó haber oficiado la boda y que tuvieron un niño. Lo contó el conservador del museo escocés de Pertshire, doctor Michael MacDonald.)

Durante mucho tiempo, Victoria se creyó a salvo emocionalmente. Fueron muchas las veces que salieron los dos solos a caballo, ella ataviada con sus amplios vestidos de crespón negro; él con su impecable kilt. En un par de ocasiones la libró de seguras agresiones y también fue su sombra fiel cuando visitaba el sepulcro de Alberto. «Es tan sacrificado, tan fiel, tan mañoso —escribe la reina—. Resulta tan cómodo tener permanentemente en casa a alguien cuya única razón de ser es el servicio a mi persona y Dios sabe cuán grande es mi necesidad de que me cuiden.»32 Hasta que una tarde de 1883, el fuerte y robusto Brown también falleció, víctima de sus excesos con el alcohol.

El dolor fue sin duda intenso, aunque esta vez Victoria, que dijo que esta desgracia era «tan terrible como la de 1861», no cayó postrada. Ella misma redactó la extensa necrológica, que apareció en la circular de la corte y fue reproducida en los periódicos. También se ocupó personalmente de su lápida, en la que hizo que se grabaran los siguientes versos: «Más que servidor, este leal, sincero y valiente amigo/hasta la tumba ha cumplido con su deber antes de pensar en sí mismo». No sería el único tributo a Brown. Hizo acuñar dos monedas de oro en su honor, y con motivo del aniversario de su fallecimiento, ella misma diseñó un broche, también de oro, para que sus criados lo lucieran con un lazo negro. La joya tenía la cabeza del fallecido ghillie en un lado y el monograma real en el otro.33 Era como si se hubiera quedado de nuevo viuda. En la segunda parte de los extractos de sus diarios, que se publicaron un año más tarde, lo mencionaba en todas las páginas. Y no contenta con eso, se empeñó en escribir ella misma una biografía de él. Sus asesores, espantados, no se atrevían a explicarle lo inconveniente que encontraban esto. La conocían muy bien y sabían que el consejo no haría sino reforzar su deseo de publicarla, así que optaron por dejar pasar el tiempo y darle largas. Cuando por fin la reina presentó un borrador a Ponsonby, su secretario personal, este le hizo ver que no procedía publicarlo, lo mucho que podría dañar a la Corona.

Si durante muchos años Brown fue el hombre más importante para la reina en la esfera privada, hubo otro que lo fue en la pública: el primer ministro Benjamin Disraeli. Este, que también era escritor y llegó a ser conde de Beaconsfield durante su actividad política, fue un hábil conservador que supo ganarse a la monarca con mucha mano izquierda. Más joven que Victoria, y bastante más joven que su propia esposa,34 logró que la reina le dejara hacer muchas veces sin que lo pareciera. La primera vez que lo vio casi ni se fijó en él, pero cuando leyó unos artículos suyos en los que elogiaba la figura de su difunto marido ya fue otra cosa. Disraeli la alababa constantemente, le decía que escribía bien (había leído los fragmentos de sus diarios), que era «la reina de las hadas»… Digamos que comprendió muy bien de qué adolecía la reina y ella, coqueta, entró al trapo. Eso sí que fue una «entrañable» amistad literal, pues ella entonces tenía a su lado a Brown y Disraeli estaba muy enamorado de su esposa. Merece la pena recordar aquí que cuando Benjamin Disraeli se casó con Mary Anne Lewis (nacida Evans), que era doce años mayor que él, se insinuó que entre los atractivos de la viuda Lewis uno muy importante era que gozaba de una interesante renta de 4.000 libras anuales, lo cual le permitiría dedicarse únicamente a la literatura y la política, sus dos grandes pasiones. Había quien no podía entender que se hubiera enamorado sin más, aunque la mujer fuera encantadora y muy bella. Y no contento con no entenderlo, se dedicaba a propagar sus prejuicios. Los que dejaron escrito eso callaron la boca, sin embargo, cuando Mary Anne enfermó de un cáncer de estómago y Disraeli la cuidó amorosamente durante seis años. También cuando, tras su muerte, quedó completamente abatido.