DE ROMA A LA ACTUALIDAD: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CALENDARIO

Para poder llegar a comprender el complejo sistema de medición del tiempo que utilizamos diariamente de forma natural, es necesario que nos remontemos varios milenios atrás, hasta un tiempo en el que ni siquiera existía la misma ciudad de Roma, una época de leyendas, dioses y héroes que se pierde entre la bruma de los mitos que cubre los senderos de la historia.

Nos encontramos en Alba Longa, a menos de un día de viaje al sur de la orilla todavía salvaje que bañaba el solitario Tíber, conocido en esta época por su nombre más ancestral: Álbula. En ella gobernaba Numitor, rey justo y ecuánime, descendiente directo de Eneas, hijo de Venus y mítico héroe que consiguió salir con vida de la funesta Troya, incendiada y saqueada por los griegos y sus engaños.

Amulio, hermano pequeño de Numitor, ávido de poder, usurpó el trono de su hermano desterrándolo para que no pudiera recobrarlo. A sus sobrinos, Amulio los mandó asesinar o exiliar para que nunca pudieran recuperar el legítimo lugar arrebatado a su padre. Sin embargo, el rey ilegítimo perdonó a Rea Silvia, única hija de Numitor, con la condición de que entregara su vida a la virginidad y a la castidad de la mano de la diosa Vesta.

Rea, ya como sacerdotisa vestal, cumplía su condena con diligencia sirviendo a la diosa virgen en su templo. Un día que paseaba por el monte despreocupada, se paró a descansar junto a un arroyo y quedó profundamente dormida a la sombra de un sauce. El poderoso dios Marte no pudo evitar fijarse en ella y, burlando las leyes divinas y terrenas, la violó en su sueño, dejando en ella la semilla de dos gemelos que estaban destinados a grandes hazañas.

Cuando la vestal Rea dio a luz a los hijos del dios de la guerra, Amulio, presa del odio y el terror, ordenó que los gemelos fueran ahogados en el río. Según se cuenta, las aguas retrocedieron ante tal despropósito y finalmente los dos niños, Rómulo y Remo, fueron puestos a salvo en secreto en una cesta a la deriva sobre las acogedoras aguas del Tíber.

El destino y los dioses hicieron que la cesta encallara al lado de una higuera, junto a los montes de la futura Roma, donde una loba los recogió y los amamantó como a sus propios lobeznos en la gruta sagrada que hoy llamamos Lupercal. Poco después los encontró un pastor llamado Fáustulo, cuyo nombre significa ‘el que favorece’. Él y su mujer, Aca Larentia, cuidaron de los gemelos junto a sus propios hijos mientras crecieron.

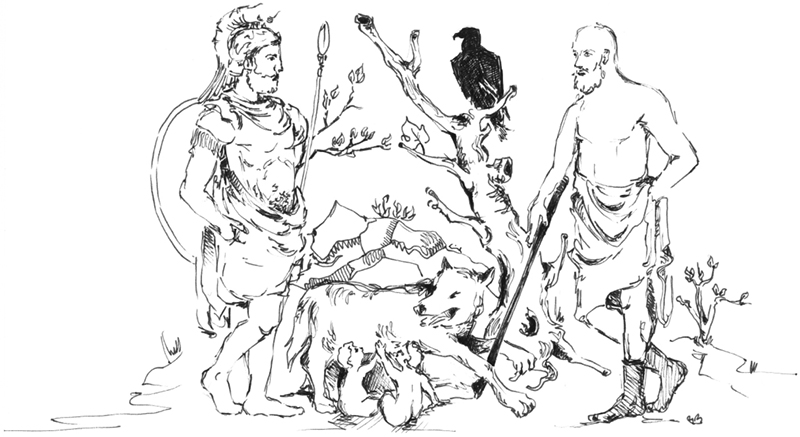

Relieve del Ara Pacis Augustae de Roma, con los gemelos Rómulo y Remo amamantados por la loba bajo la atenta mirada del dios Marte y del pastor Fáustulo.

Siendo los gemelos ya adultos, y habiendo conocido su verdadera condición, regresaron a Alba Longa donde, ¡oh, gran Rómulo!, clavaste tu espada en el pecho de Amulio, restituyendo a Numitor en su legítimo trono. Este, en su inmenso agradecimiento para con sus nietos, les otorgó la potestad de fundar una ciudad a la que llamar suya.

Los gemelos eligieron cada uno un monte, pensando ambos que el elegido por él, y no el de su hermano, habría de ser el destinado a la nueva fundación. Como no conseguían ponerse de acuerdo, resolvieron que los augurios de los dioses decidieran al ganador, que portaría el orgullo de convertirse en el conditor —fundador— de la ciudad. Remo desde el Aventino divisó seis pájaros. Rómulo, por su parte, desde la cima del Palatino divisó doce volando en perfecta formación. Tal visión le hizo merecedor del honor de fundar el nuevo asentamiento sobre el Palatino, hogar por tantos siglos posteriores de los gobernantes del Imperio.

Realizaron las ofrendas fundacionales a Júpiter, Marte y Venus, excavaron los fosos siguiendo el trazado del arado que delimitara los sagrados límites de la Urbe y levantaron tras ellos los muros de la ciudad, a la que llamarían Roma en honor de su fundador. Rómulo advirtió entonces a los ciudadanos que no debían permitir que ninguna persona osara traspasar los muros sagrados. ¡Ay, desdichado rey! No sabías lo que el destino te tenía reservado para probar tu fuerza y tu entereza.

Remo, ignorante y atrevido, comenzó a burlarse de la corta altura de las nuevas murallas, traspasándolas. Duro fue el castigo que le fue impuesto por su osadía, pues solo la muerte podía servir para reparar tan inmenso ultraje a la voluntad del rey, que es la de los dioses. Duro fue también el castigo para el verdugo encargado de ejecutar a Remo y así expiar su culpa. Algunos dicen que fue Celer y otros que el mismísimo Rómulo, su hermano, quien ejecutó la ley divina. La sangre fue derramada, los dioses complacidos y así pudo dar comienzo la historia de la ciudad de Roma, el largo y próspero reinado del rey Rómulo y la primera semilla de la civilización que dominó el mundo durante miles y miles de años.

Acabas de leer una adaptación del relato mítico de la fundación de Roma, en el que se ha querido recoger, en parte, el estilo narrativo de los autores clásicos que relataron el suceso, entre los que destacan Tito Livio, Ovidio, Dionisio de Halicarnaso, Plutarco o Dion Casio. Las referencias más antiguas que conocemos de la leyenda son del siglo III a. C. Teniendo en cuenta que la historia se sitúa entre el año 771 a. C. —fecha del nacimiento de los gemelos— y el año 753 a. C. —fecha tradicional de fundación de Roma—, existe un margen de más de cinco siglos entre el suceso, que no es tal, y las primeras versiones de la leyenda. El tiempo es, sin duda, un arma peligrosa. Los romanos crearon su propio mito fundacional mezclando relatos antiquísimos de sus antepasados, haciendo que su civilización no descendiera de las desconocidas poblaciones que se encontraran asentadas en la zona en épocas anteriores, sino de grandes héroes que todo el mundo podía reconocer fácilmente.

De hecho, autores como Virgilio utilizaron las leyendas para ensalzar a aquellos que ostentaban el poder en su época, en este caso a Augusto, legitimando su gobierno a través de su relación directa con los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte y descendientes de la estirpe de Eneas, héroe de la mítica Troya e hijo de Venus en la Eneida.

Todo ello hace que reflexionemos necesariamente sobre lo que nos cuentan las fuentes antiguas, obras muchas veces interesadas que esconden sus verdades y solo las muestran a aquellos que saben dónde buscar. Buena parte de lo que sabemos de la Roma más arcaica son creaciones posteriores, como seguramente lo son parte de los orígenes de su propio calendario. Aun así, sin toda esa literatura no podríamos siquiera comenzar a descubrir el inicio de algo tan importante como es la visión del tiempo en la Roma primitiva en la que, una vez comprendido esto, nos adentramos.

EL ORIGEN DEL CALENDARIO ROMANO: EL CALENDARIO LUNAR

Al mítico Rómulo, en su gran sabiduría y certero juicio, otorgaban los romanos el honor de haber creado el primer calendario de la Urbe. Fue este calendario primigenio el que sentó las bases, no solo de lo que sería posteriormente el calendario romano, sino también del que conocemos hoy en día.

A diferencia del calendario romano clásico y del nuestro propio, este se basaba en las fases lunares como elemento primordial para contabilizar los ciclos de los meses y los años. La diosa Luna siempre fue considerada por las civilizaciones del mundo antiguo, desde Mesopotamia hasta Roma, como una de las divinidades con mayor influencia tanto en la naturaleza como en la vida humana. Propiciadora del crecimiento de los cultivos y los animales, reguladora de las mareas y del ciclo de la mujer, la Luna era una de las pocas divinidades visibles y, junto con el Sol, viajaba en su carro por el firmamento de forma inalterable. Un ancla perfecta para determinar el paso del tiempo, aún más en una sociedad agrícola.

La tradición romana asociaba a la luna su forma de designar a los meses, menses, pues la palabra que los antiguos griegos empleaban para denominar al astro, como cuenta Varrón en su obra Sobre la lengua latina, era μήνη, de donde surgía μῆες —‘meses’ en griego— que tiene el mismo origen que la palabra latina menses. En otras lenguas actuales, como el inglés, también se puede observar este fenómeno. Palabras como moon (‘luna’) o month (‘mes’) tienen el mismo origen común, relacionándose todas ellas con las formas más primitivas de medir el tiempo gracias a la luna.

El calendario romano arcaico se basaba en cuatro puntos clave para medir la sucesión de días que formaban cada uno de los meses del año. Estas fechas estaban muy relacionadas precisamente con la luna y sus fases cambiantes. La primera de ellas, con la que se iniciaba cada mes, eran las kalendae. Esta fecha, que debía coincidir con la fase de luna nueva visible, era decisiva puesto que el mes lunar se organizaba de forma variable a partir de las observaciones lunares realizadas en las kalendae.

Las kalendae marcaban el momento en el que uno de los sacerdotes menores observaba la luna y comunicaba sus observaciones al Rex Sacrorum —el ‘rey de los sacrificios’—. Se trataba del sacerdote de más alto prestigio de la religión romana, por encima incluso —aunque no en jerarquía— del Pontifex Maximus o sumo sacerdote. Se realizaban entonces sacrificios a Juno Covella, diosa propiciadora de los ciclos del tiempo, mientras se la invocaba diciendo te kalo Iuno Covella. A través de este ritual se pretendía anunciar el número de días que compondrían el primer cuarto de ese mes, dependiendo del número de veces que se repitiera la invocación. El origen del nombre de las kalendae parece provenir, por tanto, de ese grito de invocación, ego kalo, ‘yo invoco’ o ‘yo llamo’.

Pasada esta primera fase, la única de duración variable, llegaban las nonae, que coincidían con la luna en cuarto creciente. El significado primigenio de este nombre es sencillo si tenemos en mente la forma inclusiva de contar que tenían los romanos (‣ "Cómo contaban en la antigua Roma"). Nonae, que viene de nonum (‘nueve’), hacía referencia a los días que transcurrían hasta llegar a la siguiente fecha. Durante las nonae, el Rex Sacrorum hacía un anuncio al pueblo, tal vez desde el Foro, la plaza principal de Roma, o desde el Arx, una pequeña colina junto al monte Palatino. Esta vez se trataba de la distribución de las festividades y acontecimientos a lo largo del mes.

Llegada la mitad del mes era el momento de celebrar las idus, que marcaban la fase de luna llena. Dedicadas siempre al dios Júpiter, la tradición romana nos cuenta que en este día el Flamen Dialis —sumo sacerdote del culto a Júpiter—, junto con otros sacerdotes, sacrificaba una oveja —ovis idulis— en honor del rey de los dioses.

Estos tres días, kalendae, nonae e idus, serían las únicas fechas a tener en cuenta para la medición del paso de los días en el calendario romano posterior. Sin embargo, gracias a la investigación actual, podemos apreciar, poniendo nuestra atención en las fases lunares, que el calendario romano arcaico tenía espacio para una fecha más. No sabemos cómo llamaban los romanos primitivos a esta fecha —ni los propios romanos posteriores lo recordaban—, pero debía coincidir seguramente con la luna en su estado de cuarto menguante, siguiendo el ciclo de nueve días —contando de forma inclusiva— que se empleaban para los demás periodos del mes. Llamemos nundinae post idus —nueve días después de las idus— a esta fecha, como ya han hecho algunos investigadores. Los calendarios romanos abandonaron esta referencia hasta tal punto que puede ser tan desconocida para ti como lo sería para un ciudadano romano del siglo I. Sin embargo, ocultas en los fasti, hay algunas festividades que revelan la existencia de esta cuarta fecha, siendo la más destacada el tubilustrium.

El tubilustrium —de tubae y lustrare— era una antiquísima fiesta romana en la que se limpiaban y purificaban las tubae, trompas ceremoniales empleadas en todo tipo de ritos funerarios, juegos y sacrificios. Esta festividad se celebraba dos veces en el calendario romano posterior, el 23 de marzo y el 23 de mayo. En el más primitivo, esta fecha se celebraría cada mes, una nundinae —ocho días según nuestra forma de contar— después de las idus. También podemos observar que muchos calendarios romanos, dados a las abreviaturas, portan en los días 24 de marzo y mayo el acrónimo QRCF, que la historiografía desarrolla tradicionalmente como quando rex comitiavit fas. Esta frase posiblemente se refería de nuevo a la figura del Rex Sacrorum, estrechamente ligado con el calendario en otras fechas como las kalendae. En esta ocasión el sacerdote tendría de nuevo un papel principal en los sacrificios de la mañana en el Comitium. Estas dos fechas nos muestran rituales muy importantes que se celebraban precisamente al cumplirse el tercer cuarto del mes.

A pesar de que estas festividades son las que más claramente guardan el secreto de esta fecha perdida, un análisis más profundo del calendario romano —que podrás ver desarrollado en la segunda parte de este libro—, nos revela que aproximadamente una nundinae después de las idus de cada mes solía encontrarse alguna festividad importante como las terminalia en febrero, las parilia en abril, las neptunalia en julio, las consualia en agosto o las divalia en diciembre. De todas ellas hablaremos más adelante.

A partir de esta última fecha destacada de cada mes, tan solo había que esperar un nuevo ciclo de nueve días —siempre contabilizados de forma inclusiva— para llegar otra vez al comienzo del mes siguiente, coincidiendo con la luna nueva. En resumen, el sistema del calendario arcaico romano otorgaba una fecha variable a las kalendae, pero mantenía a intervalos regulares el resto de las fechas trascendentales del ciclo lunar hasta completar el periodo de aproximadamente 29 días.

Kalendae

luna nueva visible

|

[3-6 días]

|

Nonae

luna creciente

|

[7 días]

|

Idus

luna llena

|

[7 días]

|

Nundinae post idus

luna menguante

|

[7 días]

|

Kalendae

luna nueva visible

Por otra parte, dentro del ciclo anual, y siempre según la tradición romana, Rómulo había decidido dedicar el primer mes, marzo, a su padre Marte como símbolo de respeto y reverencia hacia este dios guerrero. Que el inicio del año tuviera lugar en el mes de marzo contiene también algunas connotaciones ancestrales que nos dejan entrever las raíces de los ciclos de la naturaleza y la vida humana.

Durante el mes de marzo se produce la llegada del buen tiempo, la vuelta a la vida de la naturaleza, muerta en invierno y que en ese momento resucita con toda su fuerza para comenzar una vez más un ciclo sin fin. Se trata de un círculo perfecto de nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección que, no debe extrañarnos, es común encontrar en las bases de muchas culturas y religiones. Marzo era, por tanto, el momento lógico para comenzar el año en la mentalidad de unas gentes que dependían principalmente de la agricultura, del ciclo natural en definitiva, para sobrevivir. Con el buen tiempo se intensificaba el trabajo del campo y con él se renovaban las esperanzas más profundas de la supervivencia humana dentro del ciclo natural.

También el buen tiempo auguraba el regreso de las guerras, de ahí que fuera Marte el dios al que estaba dedicado el primer mes, pues era entonces cuando estaba marcado en Roma el reinicio de las campañas militares.

A partir de marzo, la sucesión de meses continuaba de una forma muy similar a la que conocemos hoy en día, con la excepción de julio y agosto, a los que dedicaremos unas líneas cuando hablemos de la reforma del calendario que llevó a cabo Julio César en el año 45 a. C. Todos los meses estaban dedicados a sendas divinidades, como veremos más adelante. Sin embargo, a partir del quinto, la sucesión de los nombres de todos los meses hasta el décimo era lineal y se correspondía con su ubicación ordinal en el calendario. Quintilis —julio— era el quinto mes, Sextilis el sexto, September el séptimo y así ocurría sucesivamente del mismo modo con October, November y December, mes que cerraba el año antes de volver a iniciar un nuevo ciclo con Martius. Esta construcción, atribuida a Rómulo por los estudiosos romanos de épocas posteriores, hacía que el año —de diez meses— tuviera un total de trescientos cuatro días.

Autores como Ovidio intentaron justificar a posteriori la elección de un año de solo diez meses por parte de Rómulo. En sus Fastos, como es lógico, excusa Ovidio al fundador de Roma de su error alegando que «conocía mejor las armas que los astros» (Fastos I, 29). Rómulo, según cuentan otras fuentes clásicas, decidió que el año debía contener los mismos meses que la gestación de un ser humano: nueve meses lunares, redondeados al alza en esta explicación a diez meses solares. También eran diez los meses que una esposa debía velar la muerte de su marido en viudedad, el número de manípulos que formaba cada una de las líneas de combate de una legión o el número de curias con las que contaba cada una de las tribus originarias —Ramnes, Tities y Luceres— en las que Rómulo dividió a los ciudadanos de Roma.

¿Qué pasaba entonces con el resto de días que faltaban hasta completar el año solar? Macrobio, escritor romano del siglo IV, opinaba que los 61 días restantes se vivían hasta completar el ciclo de las estaciones, pero no se les daba nombre. Otros autores opinaban que se hacía uso de algún tipo de sistema de corrección temporal para reajustar periódicamente el año con las estaciones naturales. Como podemos observar, los sistemas para hacer coincidir el calendario civil con el de la naturaleza todavía eran rudimentarios en este periodo aunque, como descubriremos a continuación, supusieron el germen de la próxima evolución que estaba por llegar.

Lógicamente, sobre todo si es la primera vez que uno se acerca a conocer los secretos del calendario romano, puede parecer un sistema extraño y ajeno por el nivel de asimilación mental que tenemos de nuestro propio esquema temporal. Sin embargo, no debemos pensar que los romanos de la época imperial —a partir de finales del siglo I a. C.—, o incluso los que vivieron algunos siglos antes, eran conscientes del origen de todos estos elementos en los que se basaba su calendario. Gran parte de las explicaciones míticas de los meses fueron inventadas a posteriori por los propios autores romanos, del mismo modo que lo hicieron con el mito fundacional de su propia civilización.

En nuestra concepción actual tendemos a pensar en Roma como un todo, un conjunto uniforme construido en nuestra mente en el que nada parece cambiar. Nada más lejos de la realidad. Roma como civilización, desde sus más humildes orígenes hasta la caída del Imperio de Occidente —tradicionalmente fijada en el año 476—, duró más de mil años. Comparar a un romano del periodo imperial con otro del periodo arcaico, y pretender que ambos compartieran los mismos conocimientos y experiencias, sería como compararnos a nosotros mismos con una persona de la Edad Media. ¿Acaso en el siglo X existían las redes sociales? Seguramente sería una interesante ucronía, aunque ahora no es el momento para adentrarnos en ese camino de la historia.

Una vez tomada conciencia de las enormes diferencias y los grandes saltos temporales que debemos hacer para tener una visión global del origen y la evolución del calendario romano, podemos continuar observando cómo este primer calendario lunar, irregular y fluctuante, dio paso a un sistema más evolucionado y maduro durante los siglos posteriores.

DE RÓMULO A NUMA: HACIA UN CALENDARIO SOLAR

Superada esta fase arcaica que nos ha proporcionado la cimentación para comprender la estructura originaria del calendario romano, vamos a introducirnos en la primera de las grandes reformas que sobre él se produjeron y lo modificaron, en este caso para acercarlo un poco más al ciclo natural de la Tierra alrededor del Sol. Hablamos del paso de un calendario lunar a otro solar.

Esta reforma fue obra, así nos lo cuentan los autores clásicos, del rey Numa Pompilio, sucesor de Rómulo en el trono de Roma y primer gran legislador de la Urbe. Esta atribución, como tantas otras que los autores romanos le hacían a este rey mítico, era tan solo una forma de justificar la evolución del calendario y, a la vez, otorgar más peso a las grandes figuras de la monarquía que sentaron las bases de su civilización.

En el nuevo calendario se fijaron las fechas que ya hemos comentado antes: kalendae, nonae e idus, regularizando los meses, que dejaron de coincidir exactamente con las fases lunares, perdiendo en parte su naturalidad en favor de una mejora sustancial de la vida civil.

Las kalendae seguían representando el primer día del mes, momento en el que los pontifices anunciaban la fecha de las nonae. El Pontifex Minor repetía la invocación: te kalo Iuno Covella, cinco veces para anunciar las nonae en el quinto día de enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre y siete veces en marzo, mayo, julio y octubre, cuyas nonae caían en el séptimo día. Sin duda, esta era una ficción religiosa que los sacerdotes debían mantener para conservar intacto su poder e influencia sobre el pueblo romano. El calendario civil, ligado a la actividad económica, evolucionaba mientras que el religioso mantuvo las formas arcaicas durante un amplio periodo, algo que ha permitido, en parte, identificar algunas de las prácticas más antiguas conservadas en periodos más recientes de la historia romana.

Por otra parte, dentro de este sistema de dependencia necesaria, en las nonae, el Rex Sacrorum anunciaba las festividades que se celebrarían durante el resto del mes. Finalmente, las idus, la última fecha clave por la que se regía el mes, dependían de la fecha en la que se habían celebrado las nonae. Nueve días después —una nundinae—, contando de forma inclusiva, llegaba esta fecha dedicada a Júpiter: el día trece en enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre y el día quince en marzo, mayo, julio y octubre. Seguramente, fue también en este momento cuando comenzó a caer en desuso la cuarta fecha clave del mes, aquella que habíamos identificado como nundinae post idus.

Ya fuera Numa el impulsor de esta reforma, como aseguran autores como Tito Livio o Plutarco, o lo fuera el rey Tarquino, como comentan otros, o incluso algún personaje olvidado ya por la historia, lo cierto es que supuso un importante cambio de cara a lo que estaba por llegar siglos después. Estamos viviendo la transformación conceptual de un calendario exclusivamente regido por la luna a otro que, a pesar de mantener —muchas veces de manera forzada y ficticia— este carácter primitivo, comenzaba a regirse por el ciclo solar y de las estaciones del año, elementos cruciales para la organización de la vida agrícola.

Pero, ¿cómo se consiguió igualar el antiguo calendario de Rómulo, con sus 304 días lunares, con un ciclo de 365 solares? Aunque el asunto no fue completamente solucionado todavía —para ello habría que esperar como mínimo a la reforma de Julio César—, se añadieron 51 días para formar un año de 355 días. Este nuevo número coincidía prácticamente con la duración de doce ciclos lunares —unos 354 días—. Sin embargo, el carácter propicio que tenían los números impares en la superstición romana hizo que se añadiera un día más a ese ciclo, provocando un gran desajuste temporal con el paso de los años.

Los nuevos días, junto con otros extraídos de diversos meses hasta contar 57, sirvieron para crear dos meses completos a los que se dio el nombre de Ianuarius —enero— y Februarius —febrero—, otorgándoles una duración de veintinueve y veintiocho días respectivamente.

A pesar de que ambos meses tuvieron una especial relevancia en el calendario, los autores romanos posteriores no parecen ponerse de acuerdo al asegurar cuales eran las posiciones de enero y febrero en el calendario atribuido a Numa. Por un lado, Plutarco (Vida de Numa 18-19) aseguraba que enero y febrero habían sido, desde su creación, el primero y el segundo mes del nuevo año, desplazando así al mes de marzo, el inicio natural del calendario de Rómulo. Esto supondría que el orden de los meses habría sido el mismo desde su inclusión. Sin embargo, otros autores como Ovidio (Fastos II, 51) utilizaron la lógica inductiva para extraer conclusiones a partir de las festividades que se celebraban en dichos meses y argumentar que febrero se habría colocado en último lugar, seguido de enero, iniciador del nuevo año.

Ianuarius estaba dedicado a Jano, dios de dos cabezas y protector de los finales y los nuevos comienzos. Su tutela hizo que la mayoría de autores atribuyera la colocación del mes de enero como el primero del año.

Februarius, por su parte, estaba dedicado a los dioses del inframundo, a la purificación y a la expiación personal, por lo que su colocación en último lugar tiene sentido como preparación para entrar purificado y renovado en el nuevo año que se acercaba. De hecho, el 23 de febrero se celebraba la festividad de terminalia, en la que se honraba a Término, dios de las demarcaciones territoriales y los límites. Esta dedicación fue tomada al pie de la letra por algunos autores, que la utilizaron para justificar la posición de febrero como final del año.

De todo ello podemos concluir que en esta reforma enero fue seguramente colocado en primera posición y tal vez febrero cerrara el año, al menos hasta el siglo IV a. C., momento en el que con toda probabilidad fue colocado en la posición que ha mantenido hasta hoy.

El calendario, se reestructuró hasta quedar con la siguiente configuración:

|

MESES |

DÍAS |

|

Ianuarius Martius Aprilis Maius Iunius Quintilis Sextilis September October November December Februarius |

29 31 29 31 29 31 29 29 31 29 29 28 |

Todos los meses contenían un número impar de días, 31 en los llamados pleni menses y 29 en los cavi menses. Esta disposición hace referencia, una vez más, al misterioso poder que los romanos otorgaban a los números impares. Encontramos ejemplos como el de Virgilio: Numero deus impare gaudet (‘dios ama los números impares’, Églogas VIII, 75). Plinio el Viejo también se planteaba el porqué de este poder numérico: Cur inpares numeros ad omnia vehementiores credimus (‘¿por qué creemos que en cualquier asunto los números impares son más poderosos…?’, Historia natural XVIII, 23).

Once meses tenían 29 y 31 días, para atraer la buena suerte, y solamente uno 28. Febrero era un mes dedicado a la expiación, a los muertos y a los dioses del inframundo. Es muy probable que estas fueran las razones que se tuvieran en cuenta desde el punto de vista religioso para no otorgar un número impar a este mes funesto, que quedó con un día menos. Tanto es así que todas las reformas posteriores del calendario romano, incluyendo la de César, mantuvieron inalterado, por respeto a los dioses del inframundo, el número de días del mes de febrero, conservándose así hasta nuestros días.

A pesar de los intentos por regularizar este calendario, que ahora podemos considerar lunisolar, era necesario añadir periódicamente un mes entero para mantenerlo estable y así ajustar los ciclos de ambos astros. No conocemos exactamente cómo se llevó a cabo este proceso durante el periodo monárquico de Roma, pero Tito Livio parece darnos una pista cuando comenta que el año solar y el ciclo lunar se regulaban insertando varios meses en periodos de diecinueve años —veinte según las cuentas romanas—. Al final de este periodo, ambos ciclos volvían a coincidir perfectamente si se habían añadido, según los cálculos actuales, un total de siete meses a lo largo de los diecinueve años.

Como en otras ocasiones, nos puede parecer un sistema confuso y demasiado variable, y en parte así era, pero, al igual que ocurriría en otros aspectos de la civilización romana, este era solo el primer paso del proceso de evolución que se produciría en los siglos posteriores.

EL CALENDARIO REPUBLICANO Y SUS REFORMAS

No conocemos los motivos concretos que propiciaron el cambio progresivo del calendario lunar al solar, lo que si es cierto es que ese proceso de adaptación no culminó hasta bien entrado el periodo republicano. Avanzaremos más allá de la Roma del siglo V a. C., momento en el que Tarquinio, apodado el Soberbio, el último rey de los romanos, fue expulsado de la ciudad, proclamándose la República en el año 509 a. C.

Medio siglo más tarde se constituyó una institución temporal para gobernar Roma conocida como «decemvirato». Este grupo de diez legisladores fue convocado en el año 451 a. C. para establecer un nuevo marco legal para los romanos, que sería plasmado en tablas de bronce colocadas en la Curia del Foro. Así, cualquiera podría verlas y estudiarlas y se evitarían las más variadas interpretaciones de la ley consuetudinaria —regida por la costumbre— que hasta entonces gobernaba sobre la Urbe, provocando graves conflictos entre patricios y plebeyos.

El resultado de este primer decemvirato fue la creación de diez tablas que contenían las leyes, a las que el año siguiente se añadirían otras dos, redactadas por un nuevo grupo de decemviri. Este conjunto se conoce con el nombre de «leyes de las XII tablas» y son la base del derecho romano. En ellas se recogían leyes que englobaban todos los ámbitos de la vida, desde la familia o la propiedad hasta los derechos de sucesión o penales de los ciudadanos. A pesar de que hoy en día este sólido código de leyes está perdido, sabemos por algunos autores que la tabla número once hacía referencia, por primera vez de forma escrita, a la intercalación de meses extraordinarios en periodos regulares para mantener la estabilidad del calendario con respecto al ciclo solar.

Por fin conocemos cuál era el sistema que corregía las deficiencias y ajustaba el calendario civil republicano, ya de forma definitiva, con el sol. El mes que debía añadirse se conocía como Interkalaris y se colocaba cada dos años. Este nuevo mes tenía un total de 27 días y se situaba al final del año, tras el mes de febrero.

A mediados del siglo V a. C., gracias a los decemviri, o tal vez —como se ha propuesto con mayor seguridad— a finales del siglo IV a. C., febrero se convirtió de forma definitiva en el segundo mes del año y, por tradición religiosa, el mes añadido siguió colocándose después de este, perdiendo también su ubicación al final del año. Aun así, el mes intercalar no se añadía exactamente al final de febrero, después del día 28, sino que lo hacía tras el día 23, cuando se celebrara la festividad de las terminalia. Este final simbólico del año venía seguido de veintidós días añadidos, más los cinco que habían quedado sueltos del mes de febrero —del 24 al 28—, que pasaban a ser parte del mes Interkalaris.

En teoría, este sistema de rectificación de las deficiencias del calendario debía ser suficiente para mantener el año civil en consonancia con el solar. Sin embargo, los patricios, hombres poderosos que controlaban las magistraturas, utilizaron la intercalación en numerosas ocasiones a su favor, añadiendo el mes extra si les interesaba alargar con fines políticos o económicos un año en particular y no haciéndolo —aunque correspondiera— para acortar el año del gobierno de algún rival político.

Del mismo modo, los pontifices —elegidos exclusivamente entre los patricios— controlaban desde el poder religioso la organización del día a día. Este poder afectaba en gran medida a los plebeyos, especialmente a los campesinos, que dependían del anuncio de la organización del mes para gestionar los ritmos de sus actividades agrícolas en el campo y comerciales y legales en la ciudad. Este anuncio que, como en tiempos arcaicos, se seguía realizando por parte de los pontifices, incluía las fiestas, los días en los que se podía administrar justicia o convocar asambleas y otras actividades necesarias para los plebeyos. Controlar los anuncios era una forma más de opresión sistemática de los patricios hacia aquellos.

Un pequeño número de fuentes griegas, encabezadas por Plutarco, llamaron a este mes Μερκηδόνιος o Μερκίδινος —Merkedonios o Merkidinos—, seguramente un apelativo jocoso creado por los ciudadanos romanos para el mes Interkalaris. El término, que deriva de merces —‘salario, pago, interés’—, probablemente tenía que ver con la apropiación política y económica que, como acabamos de ver, muchos personajes públicos hacían de este mes. La lengua nativa de Plutarco era el griego, por lo que seguramente no captó el trasfondo irónico del término —que denotaba la corrupción política existente— y, creyendo que realmente había sido un nombre oficial del mes Interkalaris, así lo trasmitió en su obra Vidas paralelas.

Esta situación cambió en el año 304 a. C. cuando Cneo Flavio, humilde hijo de un liberto que había sido scriba —secretario— del colegio pontificio, fue elegido edil curul. En su posición de secretario había conocido con detalle los mecanismos de la organización del mes y, desde su nuevo cargo político que le permitía actuar con la contundencia necesaria, decidió acabar con la ventaja de los pontifices. Según cuentan las fuentes, fue seguramente en ese mismo año cuando Flavio hizo público un calendario completo en tablas que colocó en el Foro. Este calendario público marcaba el carácter de cada uno de los días del año, para que cualquiera pudiera conocer de antemano cuándo se permitían los asuntos legales (sobre los tipos de días del calendario romano: ‣ "Los días"). De este modo el pueblo conseguiría evitar la dependencia de los sacerdotes, que anunciaban todos esos datos de forma controlada, algo que no gustó nada entre los patricios, como era de esperar.

En toda la historia de Roma, sin importar el periodo al que nos refiramos, siempre existió una flagrante separación entre aquellas gentes privilegiadas que acaparaban y controlaban todo el poder, el dinero y su distribución —senadores, caballeros y, más adelante, también decuriones— y esa enorme masa de gente corriente, libres o no, que suponían más del 99% de la población total. Cneo Flavio pertenecía a estos últimos, el pueblo que, a pesar de sufrir siempre una gran desventaja, fue abriéndose paso con esfuerzo, en parte gracias a pequeños gestos como el de este personaje.

Pasaron los siglos y con ellos avanzaba la República de Roma. Comenzaron a fundarse colonias, las conquistas se sucedieron y la luna pasó a un segundo plano en el calendario, a pesar de que se mantendría en el imaginario de la literatura romana hasta muchos siglos después. El propio Ovidio, en el día del aniversario de la dedicación del templo a la diosa Luna en la cima del Aventino —cuya construcción se remontaba según la tradición a la época del rey Servio Tulio— recordaba en sus Fastos que «la luna regula los meses» (Fastos III, 893–894).

A pesar de la oficialización que se había producido gracias a Cneo Flavio y de la aparente pérdida de control de los patricios sobre los anuncios del calendario, la intercalación siguió siendo un método de control político y económico durante todo el periodo republicano. Gracias a la mención que hace Tito Livio de un eclipse de sol el 11 de julio del año 190 a. C. sabemos que el calendario se había desviado por aquel entonces más de cuatro meses con respecto al año solar. En realidad, astronómicamente dicho eclipse ocurrió el 14 de marzo. Podemos imaginar lo que suponía una irregularidad manifiesta como aquella para la vida general del pueblo romano. El invierno comenzaría en abril y el verano en octubre, haciendo que ni las festividades ni los ciclos coincidieran con sus posiciones tradicionalmente establecidas en el ciclo natural del año. Suetonio da cuenta de que ninguna de las festividades tenía lugar en el momento apropiado: ni las fiestas de la cosecha se producían en verano ni las de la vendimia en otoño… (Vida de los doce césares, «César», 40).

A partir de ese momento se llevó a cabo un intento de paliar la situación a través de leyes que controlaran de forma más estricta la intercalación para volver a ajustar el calendario civil con el ciclo solar. Estas medidas consiguieron, de facto, reducir la irregularidad a «solo» dos meses y medio en un periodo de unos treinta años.

Sin embargo, todo ello no fue suficiente para conseguir un calendario estable, correctamente regulado y no expuesto a las artimañas y malos usos que sufría por parte de la aristocracia. Además, el sistema era complejo y no tenía una solidez que asegurase un funcionamiento regular.

Entre tanto, Roma había dejado de ser una pequeña población a orillas del Tíber. En el Foro, antes una laguna infecta, se alzaban majestuosos edificios como la llamada basílica Emilia, la Curia Hostilia o el templo de Vesta. En este contexto, el general Marco Fulvio Nobilior, unos años después de su triunfo militar en Ambracia —actualmente en Grecia— dedicó en el año 187 a. C. un templo a Hércules, concebido como un verdadero museo, en el sentido originario del término museion —‘santurario de las musas’—. Este templo de Hércules Musarum, según cuenta Macrobio, contuvo un calendario monumental, el primero del que tenemos constancia en la historia de Roma.

Estos fasti, de gran tamaño, estarían tal vez pintados sobre uno de los muros del templo y contendrían todas las festividades y categorías de los días de cada mes del año. Además, seguramente iban acompañados de volúmenes escritos, usualmente en rollos de papiro, que explicaban los pormenores de cada una de las festividades. Por supuesto, no ha llegado hasta nosotros ningún resto de este tipo de fasti, por lo que la investigación tan solo puede vislumbrar parcialmente su verdadera naturaleza. A pesar de todo, sabemos que su existencia fue cierta por citas como la siguiente de Ovidio en la que habla de cómo está consultando unos fasti para documentarse antes de escribir.

Ter quater evolvi signantes tempora fastos, nec Sementiva est ulla reperta dies.

Tres y cuatro veces desenrollé los fastos que marcan el tiempo y no encontré día alguno dedicado a la siembra.

(Ovidio, Fastos I, 657).

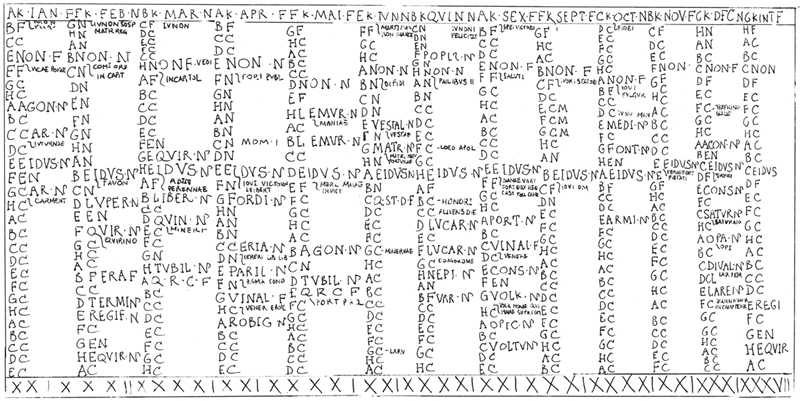

A pesar de todo, los fasti antiates maiores, el calendario más antiguo que conservamos del mundo romano —realizado hacia el año 55 a. C.— es seguramente un buen reflejo de los fasti de Fulvio. Los fragmentos de los fasti antiates maiores, que actualmente pueden admirarse en el Palazzo Massimo alle Terme de Roma, nos muestran la realidad que hemos estado describiendo para el periodo republicano. Como puedes ver en la ilustración, que recrea su aspecto original, se aprecian las festividades, determinadas por abreviaturas: TERMinalia y REGIFugium en febrero, TVBILustrium en marzo y mayo, y tantas otras que comentaremos a lo largo de cada uno de los meses del año.

También se pueden ver, abreviados, los nombres de los meses en la zona superior y su duración en días en la inferior; los días clave del mes (kalendae, nonae e idus) y las designaciones con letras del resto de los días, que completan el calendario. Por último, en la parte derecha se conserva una columna añadida a las doce que forman el año, correspondiente al mes Interkalaris con sus 27 días, añadidos cada dos años.

Restitución del aspecto original de los fasti antiates maiores, el calendario romano más antiguo que se ha conservado.

Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo alle Terme, Roma.

Sin embargo, este calendario, sobradamente conocido y extendido, seguía adoleciendo de los graves errores que arrastraba desde su origen, en parte por su mala utilización con fines políticos de moralidad dudosa. Todo ello se producía, por supuesto, en una Roma cada vez más sumida en la corrupción y en el deseo de poder personal por encima de los intereses de la mayoría, una Roma que se vería abocada muy pronto a un cambio radical, nuevos aires políticos y un nuevo calendario, ambos venidos de la mano del general Cayo Julio César.

DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO: EL CALENDARIO JULIANO

Cayo Julio César fue uno de los personajes más destacados de la historia de Roma. Gran comandante y estratega militar, uno de los más reconocidos en su tiempo y a lo largo de toda la historia posterior. Sus tácticas militares han sido, hasta el día de hoy, estudiadas y replicadas cientos de veces por su efectividad.

Terminada la conquista de la Galia y tras el sometimiento de Vercingetorix, César, que ostentaba el cargo de gobernador de la provincia gala, recibió del Senado, cada vez más opuesto a él, la negativa a concederle el consulado para el año siguiente (49 a. C.). Él respondió cruzando el río Rubicón armado y acompañado por la Legio XIII Gemina. Esto se consideraba un acto de traición, al ser este río la frontera de la provincia de Italia, en la que no se podía entrar armado y comandando un ejército.

El Senado, aterrado por las intenciones de César, se puso del lado del general Pompeyo, lo que provocó una guerra civil entre ambos. Este enfrentamiento acabó con el asesinato a traición del general Pompeyo en Egipto, donde había huido para refugiarse tras su derrota en la batalla de Farsalia. Incluso César consideró deshonroso este asesinato al tratarse de un ciudadano romano, aunque fuera su mayor enemigo.

Pero dejemos por ahora al César militar y centrémonos en el César político y administrador, una figura algo menos destacada, dentro, claro está, de la enorme fama del personaje. Fue seguramente tras su victoria en el este y su regreso a Roma, en octubre del 47 a. C., cuando César volvió de nuevo su atención a los asuntos políticos en previsión de conseguir en el siguiente año su tercer nombramiento como cónsul y de renovar el cargo de dictator que le había sido concedido el año anterior. Este era un cargo de poder unipersonal que, de forma excepcional y temporal, controlaba la República en momentos de extrema tensión y necesidad.

Tras haber sentenciado prácticamente la guerra civil con su maestría militar y afianzado cada vez más su control político sobre Roma, César comenzó a pensar, entre otras cosas, en una reforma del calendario, o más bien en una completa sustitución del que existía hasta ese momento y la creación de un verdadero calendario solar para Roma.

El sistema en funcionamiento, todavía una adaptación lunisolar del calendario romano arcaico, seguía presentando muchos problemas a la hora de mantener estable el ciclo del año. Hacia mediados del siglo I a. C. la diferencia entre el año civil y el ciclo natural de las estaciones era de más de tres meses. La utilización política maliciosa de la administración, las instituciones y la religión no había hecho más que aumentar en la moribunda República. La clave se encontraba en controlar las herramientas disponibles, nunca en modificarlas en beneficio propio.

Ante todo ello, César vislumbró para el calendario una transformación que, más allá de los avances técnicos, no permitiera un uso político o financiero fraudulento al eliminar la variable de la intercalación de casi un mes entero para regular el año. Se creó un comité de expertos no romanos —sabia decisión por parte de César— entre los que se encontraba Sosígenes de Alejandría, considerado el principal artífice del nuevo calendario.

En primer lugar se estableció la duración del año solar en 365 días y seis horas, seguramente siguiendo la tradición egipcia vigente que ya contemplaba dicha duración. Es impresionante comprobar el nivel de precisión que existía en la antigüedad, puesto que estos cálculos tan solo se desvían unos once minutos de los que se toman como referencia en la actualidad.

Se decidió que para ajustar el año cívico al solar debían añadirse diez días a los 355 que ya contenía el calendario anual. Estos dies additi fueron añadidos con suma cautela y premeditación para interferir lo menos posible en el aspecto externo del calendario. Era muy importante mantener unas características similares al anterior, principalmente por motivos políticos y religiosos, para que la asimilación fuese buena y la reforma no fracasara. Por esa misma razón, el número, la ordenación y los nombres de los meses no fueron alterados, manteniéndose exactamente como los conocemos hoy en día, con la salvedad del mes Interkalaris que desaparecería para siempre con el nuevo calendario.

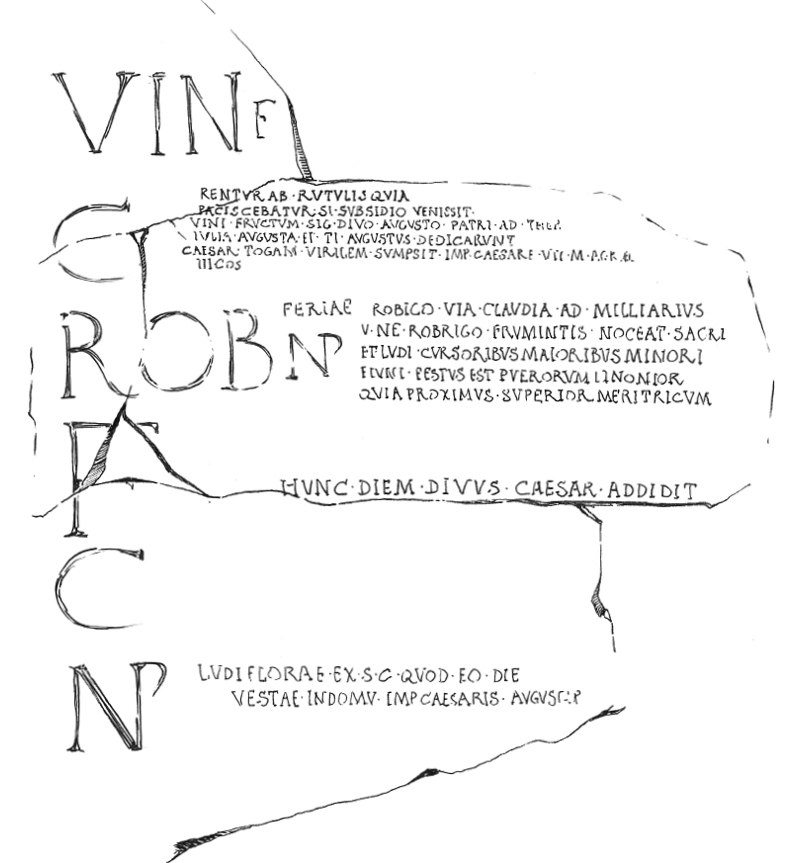

Fragmento de los fasti praenestini en el que se puede leer: hunc diem Divus Caesar addidit (‘este día fue añadido por el divino César’).

Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo alle Terme, Roma.

Especial consideración se tuvo con el mes de Februarius, dedicado al culto de los muertos, los antepasados y la purificación, como ya hemos comentado. Para no intervenir en los aspectos más oscuros de los ritos religiosos del fin de año arcaico, febrero continuó invariable con los 28 días que conservaba desde hacía siglos y que hoy en día seguimos manteniendo. Por otro lado, también se mantuvieron invariables los meses de Martius, Maius, Quintilis —que pronto pasaría a ser Iulius— y October, que ya contaban con treinta y un días, el máximo posible en el nuevo calendario. Finalmente se añadieron, como se puede comprobar en la siguiente tabla, uno o dos días respectivamente a los meses restantes: Ianuarius, Aprilis, Iunius, Sextilis, September, November y December.

|

MES |

DURACIÓN EN DÍAS |

|

|

calendario prejuliano |

calendario juliano |

|

|

Ianuarius Februarius Martius Aprilis Maius Iunius Quintilis Sextilis September October November December |

29 28 31 29 31 29 31 29 29 31 29 29 |

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 |

La posición en la que fueron colocados los nuevos días añadidos también fue cuidadosamente estudiada para modificar lo menos posible las actividades del mes romano y su distribución interna. Todos los días añadidos fueron colocados en la segunda parte del mes para no interferir en modo alguno con la distribución de la mayor parte de las festividades, localizadas entre las kalendae y las idus.

Si bien el impacto fue bastante bajo, sobre todo para las generaciones posteriores, es cierto que, para aquellos que vivieron el cambio, cosas tan sencillas como la fecha de un cumpleaños empezaron a presentar ciertos problemas. Los ciudadanos que habían nacido entre las idus y el final de los meses a los que se habían añadido días, debían elegir si mantenían el día natural o la fecha de su cumpleaños. Algunos, como la emperatriz Livia, decidieron mantener la fecha. Ella nació el 28 de enero del año 58 a. C. —ante diem III Kalendas Februarias—, una fecha que en el nuevo calendario ya no se correspondía con el día 28, sino con el 30; todo ello a pesar de que en el antiguo calendario no existía el 30 de enero, al tener este mes solo 29 días.

Otros en cambio, como su marido, el emperador Augusto, decidieron conservar el día, a pesar de que cambiara nominalmente la fecha de su cumpleaños. Su motivo particular fue mantener el vínculo que tenía con Apolo, su dios protector, pues había nacido en el día de su fiesta —23 de septiembre—. La fecha de su cumpleaños antes de la reforma, ante diem X Kalendas Octobres, en el nuevo calendario, al haber añadido un día al mes, se correspondería con el 22 de septiembre. Así, a pesar de que la fecha de su cumpleaños pasó a ser el ante diem IX Kalendas Octobres, el día siguió siendo el 23 de septiembre, fiesta del dios Apolo.

El último punto que debieron tener en cuenta en el nuevo calendario era el problema de la intercalación, hasta entonces resuelto de forma compleja y farragosa pero que encontró en el calendario juliano una solución mucho más simple y avanzada. Las seis horas de más que contiene el año solar —365 días y seis horas— con respecto al cívico —365 días— se compensaron añadiendo un solo día en el mes de febrero cada cuatro años y no un mes completo, como se había hecho hasta entonces, lo que evitaba cualquier tipo de manipulación interesada. César, manteniendo las formas tradicionales y desde su privilegiada posición de Pontifex Maximus, encomendó al resto de los pontifices la tarea de velar y hacer cumplir el nuevo sistema de intercalación.

Este sistema, tan conocido para nosotros, se ha mantenido hasta la actualidad prácticamente invariable, aunque con alguna pequeña modificación. Como ya hemos comprobado, el respeto de este nuevo calendario por las tradiciones religiosas fue total, manteniendo incluso la tradición de la intercalación después de la fiesta de las terminalia, celebradas el día 23 de febrero. Después de este final simbólico del año y antes del día 24 de febrero (ante diem sextum Kalendas Martias) se añadía el día intercalar, literalmente duplicando el día que venía después (ante diem bis sextum Kalendas Martias). De hecho, nuestro término bisiesto proviene de esta expresión latina bis sextum, ‘el sexto día, de nuevo’. Así se conseguía compensar y corregir cada cuatro años, y así se sigue haciendo en la actualidad, las seis horas de más que se acumulan cada año.

Todo estaba dispuesto para realizar el cambio en el año 46 a. C. Tan solo había un problema: el día 1 de enero del año 45 a. C., cuando el nuevo calendario entrara en vigor, debía coincidir con el inicio del año solar. Según los cálculos actuales, el año 46 a. C. comenzó realmente en lo que debería haber sido octubre del año 47 a. C. lo que significa que el calendario cívico iba tres meses por delante del natural en ese momento.

La solución pasaba por contrarrestar en un solo año todos los días de diferencia que existían entre ambos calendarios. Para ello se añadieron tres meses Interkalares, el primero en su lugar acostumbrado tras las terminalia de febrero. Los dos restantes, llamados Interkalaris prior e Interkalaris posterior, se añadieron entre noviembre y diciembre, sumando entre los tres un total de noventa días. Con todo, el año 46 a. C. duró un total de 445 días, siendo el más largo de la historia de Roma y tomando el sobrenombre de annus confusionis ultimus, ‘el último año de la confusión’.

Los fasti anni iuliani, o calendario juliano, comenzaron oficialmente el 1 de enero del año 45 a. C., quizá sin demasiado entusiasmo por parte de aquellos a quienes les tocó sufrir los desastres del calendario anterior y los reajustes del nuevo, pero sin duda sin oposición, brindando un nuevo calendario resistente y duradero, tanto que dos mil años después somos herederos directos de ese mismo sistema.

Apenas un año después de haber instaurado el nuevo calendario, y tras haber sido nombrado dictator perpetuus —‘dictador de por vida’—, los hados de César reclamaron su presencia ante los dioses. En las idus de marzo del año 44 a. C. César fue víctima de una conjura política contra él, que acabó con su vida. Veintitrés puñaladas asestadas por más de sesenta senadores horadaron su cuerpo en la Curia de Pompeyo, acabando así de forma abrupta con sus aspiraciones políticas y militares.

Unos meses después del asesinato, Marco Antonio, cónsul ordinario de ese año, propuso que el mes de Quintilis cambiara de nombre a Iulius para honrar a César, pues ese había sido su mes de nacimiento. Desde ese año, en el día de su natalicio —el 12 de julio— se realizaron sacrificios oficiales en su honor, algo sin precedentes en la historia de Roma. Fue así como el mes de julio tomó el nombre con el que ha llegado hasta nosotros.

AUGUSTO Y EL PODER DEL CALENDARIO

Tras un duro enfrentamiento político y militar entre Octaviano, heredero de César, y Marco Antonio, su mano derecha en vida, que terminó con la victoria del primero en la batalla de Accio y con la conquista de Egipto, Roma volvió a retomar un estado de relativa calma. Esta situación, que teóricamente suponía el restablecimiento de los valores de la República romana, era de hecho el comienzo de algo nuevo. El sofisticado manejo de la situación, y en especial el uso de la propaganda política, al que dedicaremos unas líneas más adelante, hizo que el 16 de enero del año 27 a. C. el heredero de César dejara de ser el joven Octaviano para convertirse en Augusto, el Princeps de Roma.

Desde su posición de Princeps, ‘el primero entre los ciudadanos’, Augusto supo reestructurar, o conseguir que se reestructurara, de forma muy inteligente el Estado romano desde sus cimientos sin que nadie se opusiera al nuevo sistema que acabaría siendo lo que conocemos como Imperio romano.

Augusto llevó a cabo numerosas reformas, muchas de ellas enfocadas a retomar los antiguos valores de la virtus, la clementia, la iustitia y la pietas de sus antepasados. Todos ellos eran valores religiosos de corte tradicionalista que se habían ido perdiendo a lo largo de los últimos tiempos de la República. Augusto devolvió la moral y el respeto a los dioses al primer plano, constituyendo una época de paz y prosperidad conocida como aurea aetas, ‘edad de oro’.

Escudo de la virtud concedido a Augusto, como se puede leer en él, por su virtud, clemencia, justicia y piedad. Restitución ideal del original en oro de Roma a partir de la copia de mármol conservada.

Musée de l’Arles Antique, Arlés.

De todo ello el calendario también se benefició ampliamente, puesto que en él se especificaban cada una de las festividades religiosas que los ciudadanos debían honrar anualmente. Augusto, por supuesto, respetó la reforma del calendario de su, en ese momento ya divino, padre adoptivo. Aun así, tuvo que realizar una rectificación en la aplicación del día bisiesto que los pontifices venían realizando desde el año 44 a. C. De no haberlo hecho, las consecuencias para el calendario juliano habrían sido desastrosas.

En el año 8 a. C. se promulgó la Lex Pacuvia de mense Sextili, que ordenaba eliminar los bisiestos en los siguientes doce años para devolver el calendario a su estado natural. Este fallo se debió a una mala interpretación de las instrucciones que se habían dado para la puesta en práctica de la intercalación. Desde su implantación, los pontifices habían añadido el día bisiesto cada tres años —quarto anno confecto, contando de forma inclusiva—, cuando realmente deberían haberlo hecho cada cuatro —quinto quoque incipiente anno, ‘al comienzo del quinto año’ contando, de nuevo, a la manera inclusiva romana—. Esto había provocado que el calendario civil adelantara en varios días al solar. De no haber hecho esta rectificación, al cabo de varios siglos, la desviación habría sido muy notable, siendo necesario un segundo «último año de la confusión», que gracias a Augusto nunca existió.

La misma ley que solucionó este problema también modificó, a la manera que se había hecho con el mes de julio, el nombre del mes de Sextilis, transformándolo en Augustus en conmemoración del Princeps. Este honor, uno de tantos que recibió Augusto en vida, se le concedió por ser agosto el mes en el que había conquistado Egipto —en el año 30 a. C.— y en el que había celebrado su triple triunfo en el año 29 a. C. por sus victorias militares más destacadas.

En la época augustea, el calendario se popularizó y se universalizó en el mundo romano, inclusive en sus versiones físicas, tanto públicas como especialmente privadas, cuyo número aumentó exponencialmente. Más del ochenta por ciento de los poco más de cincuenta ejemplares de calendarios romanos que conservamos en la actualidad —todos ellos fragmentarios— pertenecen al periodo augusteo-tiberiano.

La renovación que, a nivel temporal, supuso el calendario juliano también influyó ampliamente en la creación de nuevos ejemplares físicos. En ese periodo se destruyeron muchos de los que hasta entonces habían existido, en su mayoría pintados en paredes. De ellos, solo los fasti antiates maiores, de los que ya hemos hablado, han llegado hasta nosotros.

En la Roma de Augusto, la prosperidad y la abundancia fueron elementos principales. El propio emperador, antes de morir, recordaba cómo había encontrado una Roma de barro y la había dejado cubierta de mármol. Algo similar ocurrió en ese momento con los calendarios, muchos de los cuales habían sido pintados hasta entonces. De este periodo casi todos los calendarios que han sobrevivido son monumentales y están esculpidos en mármol. El ejemplo más conocido son los fasti praenestini, los cuales conservamos solo en estado fragmentario.

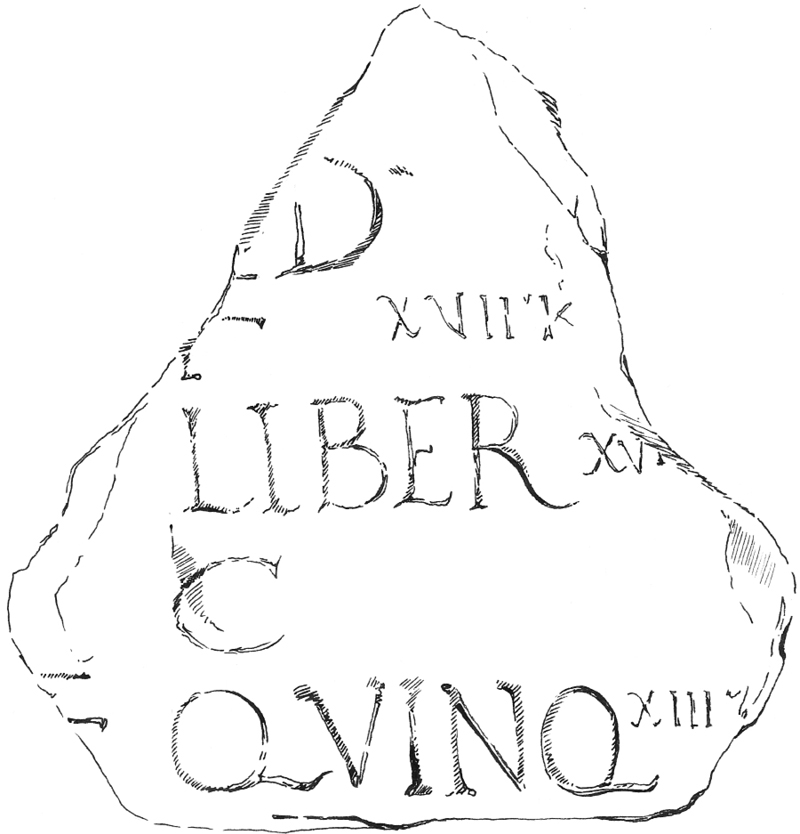

La mayor parte de los calendarios que se han conservado provienen de Roma o de la zona central de Italia, que recibía una influencia más fuerte de la Urbe. Sin embargo, buena muestra de la integración político-religiosa que ya existía en las provincias en época de Augusto es el reciente descubrimiento de algunos fragmentos de calendario en Hispania, como los fasti astigitani (Écija), y el recentísimo hallazgo en Cádiz de un pequeño fragmento ―inicio del mes de julio― de un nuevo calendario: los fasti gaditani, también fechable en época de Augusto.

Fragmento de los fasti astigitani, correspondiente al mes de marzo. Es —ahora junto a los fasti gaditani— el único ejemplo de fasti provinciales de este periodo hallado fuera de Italia.

La elite de esta comunidad estaba formada por militares ya licenciados —retirados— del ejército que habían sido reubicados en una nueva y próspera ciudad. La enorme vinculación moral y afectiva hacía que se sintieran muy integrados con Roma, por lo que la utilización de los símbolos oficiales de la política y la religión estatal les permitía vivir en consonancia con la propia Urbe.

Por supuesto, los calendarios no solo se presentaban en su forma monumental de mármol, sino que también existían otros de menor tamaño, y seguramente más abundantes, plasmados sobre papiro, algo así como los calendarios de bolsillo. La diferencia está en que ninguno de esos calendarios de mano de este periodo se han conservado hasta la actualidad, por lo perecedero de su soporte.

A este periodo pertenece una obra escrita, aunque incompleta, que aúna perfectamente los conceptos que Augusto trataba de aplicar con su propaganda política moralizante y patriota: los Fastos de Ovidio. Enclavados en el principado de Augusto, esta obra de la que su autor solo pudo completar los seis primeros meses del año por haber sido exiliado posteriormente por el propio Augusto, nos cuenta los orígenes y los rituales de todas y cada una de las festividades del año. Además, los Fastos de Ovidio representan un estilo de adulación y propaganda hacia Augusto y su familia muy característico del periodo en tantos otros aspectos de la vida pública.

Augusto fue uno de los genios políticos más importantes del mundo antiguo y quizá de la historia de la humanidad. El gran éxito de su plan vital es la prueba. La literatura, el arte e incluso las monedas dan buena cuenta de ello. El calendario, como no podía ser de otra manera, también formaba parte del plan propagandístico de Augusto. El calendario era mucho más que una forma de controlar el tiempo: constituía un elemento social y político en el que se mostraban las bondades del Princeps, los modelos de la virtud y la tradición romanas y, en definitiva, un estilo de vida centrado en las feriae —festividades— a lo largo del año.

No pasaban muchos días sin una fiesta o conmemoración hacia el Princeps, sus logros políticos y militares o sus divinidades predilectas y todo ello servía para ejercer una presión positiva en la sociedad a través de este medio de proyección del nuevo orden estatal de Roma. Por supuesto, todo ello estaba especialmente dirigido a las elites, ese pequeño porcentaje de la sociedad que no llegaba a las 200.000 personas en un imperio que contaba con unos 50 o 60 millones de habitantes. Este ínfimo porcentaje de ricos, conocidos como honestiores —‘los más honestos’— acumulaba todo el poder sobre los humiliores —literalmente ‘los inferiores’—, o gente corriente, en un esquema social descaradamente clasista y estructurado en clave económica.

El periodo augusteo supuso indudablemente un antes y un después en el mundo romano, pudiendo considerarse incluso como una suerte de refundación de la propia Roma, que recuperó sus costumbres más tradicionales. Tanto es así que la estructura del calendario, sus festividades y la producción física de copias oficiales en mármol quedó prácticamente paralizada en periodos posteriores. Las únicas festividades destacadas que se añadirían más tarde al calendario estarían, en muchos casos, relacionadas con la figura de algún emperador destacado ya fallecido. El periodo de renacimiento y estabilidad augusteas y la paralización de la evolución del calendario hicieron que las festividades en honor de Augusto y su familia siguieran estando muy presentes en los siglos posteriores.

Un claro ejemplo de ello es el llamado feriale duranum, un papiro que contiene una lista redactada de festividades religiosas y militares a lo largo de todo un año. Este documento perteneció a la Cohors XX Palmyrenorum, un destacamento auxiliar de soldados procedentes de Palmira ubicados en la ciudad de Dura Europos, ambas tristemente famosas por su actual situación de destrucción y expolio a causa de la guerra en Siria. Esta lista de festividades de época del emperador Alejandro Severo, concretamente 225-227 d. C., fue hallada durante la campaña de excavaciones del templo de Artemisa de la misma ciudad romanosiria en 1931. Si bien no es un calendario al uso, sí nos permite ver cómo en el siglo III todavía se celebraban numerosas festividades en honor del emperador Augusto y su familia, denotando el enorme peso e importancia que tuvo la Domus Augusta (‘la casa —entendida como dinastía— de Augusto’) en la memoria colectiva a lo largo de todo el periodo imperial.

Sin embargo, esta estabilidad aparentemente inalterable del calendario no duró eternamente. Si hubo un hecho que supuso una nueva revolución para el calendario, y para toda la sociedad romana, fue sin duda la encarnizada pugna religiosa que culminó a finales del siglo IV con la adopción del cristianismo como religión oficial de Roma.

EL BAJO IMPERIO Y LA CRISTIANIZACIÓN DEL CALENDARIO

Ya durante el siglo III existía en Roma una amplia variedad de cultos religiosos distintos: divinidades oficiales, dioses orientales y muchos otros pugnaban por conseguir adeptos en la capital del mundo. Entre ellos, cabe destacar el culto a ciertas divinidades que, por sus características formales y similitudes entre ellas, son conocidas en conjunto como religiones mistéricas. Todas ellas compartían rituales en los que se llevaba a cabo una iniciación de los fieles e incluso el ciclo de muerte y vuelta a la vida de la divinidad. Mitra, Atis, Helios, Adonis o Cristo eran algunos de los dioses que destacaban en la moral religiosa de la sociedad romana del siglo III.

Tendremos tiempo de hablar sobre ellos más adelante, pero ahora nos centraremos en el último periodo de esa pugna: el siglo IV. La llegada al poder del emperador Constantino, tras la derrota de Majencio en la famosa batalla del puente Milvio del año 312, supuso un cambio religioso importante que favoreció el auge de un ya poderoso cristianismo. En el año 313 se promulgó el Edictum Mediolanense, o Edicto de Milán, en el que se declaraba una completa libertad religiosa en el Imperio que no afectaba solamente a los cristianos, pero sí les favorecía sustancialmente.

Constantino también promulgó un decreto que cambiaría de forma decisiva la manera de concebir la semana, que estaba comenzando a tomar importancia en esos momentos. En el año 321 fue decretado que el dies Solis —el ‘día del Sol’, nuestro domingo— debía ser considerado como el día oficial del descanso, rasgo que todavía se mantiene en nuestros días. No se podía realizar ninguna labor en el dies Solis, ya fuera legal o comercial, con la única excepción explícita de los trabajos agrícolas. Esta postura se mantuvo hasta el siglo VI, en que se estableció también el abandono de las tareas agrícolas en domingo. A pesar de ello, esta medida no fue aceptada por la mayor parte de la población, que continuó con el trabajo del campo durante toda la Edad Media incumpliendo, con razón, esta medida nada factible en la realidad.

Todos estos cambios, religiosos, políticos y sociales, se vieron reflejados también en el calendario, que pasó de ser un elemento oficial, público y notorio para volver, irónicamente, a sus orígenes en los que era un elemento privado y personal. Los grandes calendarios de mármol del Alto Imperio eran ya reliquias del pasado que se conservaban en parte en los llamados parapegmata —pequeños almanaques personales para controlar el paso del tiempo en el día a día— y principalmente a los libros calendario. Estas obras, de carácter privado, ya existían en periodos precedentes pero por desgracia no conservamos pista alguna sobre ningún ejemplar anterior al siglo IV.

Los llamados fasti filocali son, sin duda, todo un tesoro para el estudio de la evolución del calendario romano en este periodo. Se trata de un códice que contiene, entre otros muchos textos, unos fasti completos, de enero a diciembre, con fiestas, nacimientos de emperadores e indicaciones para la medición del tiempo. El códice de los fasti filocali, fechado en año 354, fue realizado por Furio Dionisio Filócalo, seguramente el escriba más famoso de su época, para un tal Valentino. En él se aprecia un cambio en el estilo general del calendario en lo que respecta a su iconografía, puesto que las ilustraciones pasaron de ser anecdóticas a convertirse en el elemento principal que precedía a cada mes.

Portada de los fasti filocali, en la que Filócalo le desea a Valentino una feliz lectura.

Aunque en su origen las ilustraciones estarían ricamente decoradas con colores para disfrute del noble poseedor del códice, desgraciadamente en la actualidad tan solo conservamos copias cuasi monocromas posteriores al manuscrito original. Este proceso, que es muy frecuente en prácticamente todas las obras del mundo antiguo, se basaba en la copia de manuscritos para evitar su desaparición aunque el original se deteriorara o se perdiera. El mejor ejemplar de este calendario que ha llegado hasta nosotros, conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, fue realizado en el siglo XVII a partir de un manuscrito del siglo IX, a su vez fue copiado del original romano del siglo IV.

En estos fasti encontramos reflejada una sociedad en la que todavía tenían importancia las festividades tradicionales y que mantenía el sistema clásico de medición del tiempo del mundo romano —kalendae, nonae e idus—. También aporta novedades, como la aparición de los ciclos de las semanas de siete días que comenzaban a imponerse de forma paulatina a las nundinae —ciclos de ocho días—. Sin embargo, estas últimas también están presentes de forma paralela en el calendario, manteniendo una tradición destinada a desaparecer menos de un siglo después. Por otra parte, a pesar de los cambios sociopolíticos y religiosos de la época, los fasti filocali mantienen muy presente la celebración de festividades tradicionales de la religión romana, lo que demuestra el especial periodo de tolerancia religiosa que vivió el Imperio a lo largo del siglo IV, desde la liberalización del culto en el año 313 y hasta la proclamación teodosiana del triunfo cristiano sobre las demás religiones.

En el año 380, poco más de medio siglo después de la ya citada proclamación de libertad religiosa de Constantino, el emperador Teodosio, de origen hispano, decretó el Edicto de Tesalónica o Constitutio Cunctos Populos, a través del cual se llevó a cabo la definitiva oficialización del cristianismo como religión estatal romana, prohibiendo de forma implacable cualquier otro culto existente hasta el momento. La nueva legislación, que dejaría paso a un ambiente de enfrentamiento religioso en comparación con la relativa estabilidad que había logrado Constantino, marcó el punto final del calendario tradicional romano, ocultado y denostado desde ese momento por la fe cristiana como parte de la labor iconoclasta extendida en contra del resto de religiones de la época.

Dentro de la nueva política oficial cristiana, el dies Solis pasó a ser el dies Dominicus —‘día del Señor’— para honrar al dios cristiano y no al dios Sol. Existen indicios de la utilización activa e interesada de la figura de Cristo como el verdadero dios Sol —Sol Iustitiae— frente al Sol Invictus pagano, como forma de ganar nuevos fieles entre los adoradores de este último (sobre la cristianización de ciertas festividades romanas, como el 25 de diciembre: ‣ "25 de diciembre"). Así fue como el día oficial de descanso pasó a llevar el nuevo nombre que con el tiempo ha derivado en nuestro domingo.

En el periodo que siguió a esta revolución religiosa se enclava el segundo y último ejemplar de códice calendario que ha sobrevivido desde la antigüedad. Se trata del laterculus polemi silvi, escrito hacia el año 448-449 en el sureste de la Galia, probablemente en Lugdunum —Lyon— por Polemio Silvio, un cristiano de alto nivel social que afrontó la tarea de adaptar el calendario tradicional romano a la nueva realidad cristiana.

A diferencia de los fasti filocali, en los que la tradición pagana estaba todavía muy presente, Polemio Silvio tuvo que anotar un calendario con festividades cristianas que todavía estaban en fase de desarrollo y fijación. Aun así, mantuvo algunos elementos de la tradición romana, tras omitir aquellos considerados ofensivos y paganos para la moral cristiana. Fueron Honorio y Arcadio, hijos y herederos del emperador Teodosio, quienes en el año 395 habían decretado la eliminación oficial y definitiva de las festividades paganas del calendario. En comparación con otros, encontramos que este está bastante menguado en cuanto a su contenido y muchas de las anotaciones para rellenar los espacios libres son astronómicas o incluso meteorológicas.

Polemio Silvio también omitió en su calendario el antiguo ciclo de ocho días de las nundinae, que ya había caído en desuso en favor de la semana de siete días. A pesar de todo ello, es curioso comprobar cómo se mantuvo la fecha de nacimiento de personajes muy destacados de tiempos pasados, como Virgilio o Cicerón, o emperadores, como Vespasiano y Septimio Severo, además de otros como Constantino o Teodosio —relacionados tradicionalmente con el auge cristiano—. También algunas de las fiestas de la tradición romana lograron, por extraño que parezca, conservar su lugar en este calendario, algo que el tiempo también se encargaría de borrar. Entre ellas cabe destacar las lupercalia o el septimontium, aunque no son muchas más las que superaron la criba del cristianismo, como es de suponer, por su marcado carácter religioso pagano.

Cuando se trataba de silenciar una fiesta pagana, la iglesia cristiana siempre fue muy directa, superponiendo, en muchos casos, una nueva festividad religiosa a la antigua tradición en un proceso de sustitución que fue completándose paulatinamente.

Este es, sin duda, el último calendario romano que mantuvo la tradición de los fasti que había comenzado mil años antes en el periodo más arcaico de Roma. A pesar de ello, el estilo enumerativo de festividades y conmemoraciones se mantuvo en los santorales cristianos y, por supuesto, en el calendario juliano que, con los ajustes promulgados por el papa Gregorio XIII, ha llegado hasta nosotros y está presente en nuestro día a día de una forma tan natural que parece tan antiguo como el tiempo mismo.

EL CALENDARIO GREGORIANO

Uno de los muchos rescoldos que todavía mantienen activa la profunda llama romana en la que se basa nuestra sociedad es sin duda el calendario, en este caso el juliano, que todavía conservamos y usamos en el día a día. A pesar de que esta afirmación es correcta en sus fundamentos, todos conocemos nuestro calendario actual como gregoriano por la reforma que del calendario juliano ordenó el papa Gregorio XIII en el siglo XVI.

El cálculo romano del año solar realizado por Sosígenes de Alejandría estableció una duración de 365 días y 6 horas. Un cálculo tecnológicamente más avanzando y preciso muestra el pequeño error que arrastra ese resultado. La realidad es que el año solar tiene una duración aproximada de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos, una diferencia de menos de 11 minutos con respecto al cálculo original empleado en el diseño del calendario juliano del año 45 a. C.

Esta pequeña diferencia, prácticamente imperceptible a lo largo de todo el Imperio romano, sí supone una preocupación cuando tenemos en cuenta que este calendario se mantuvo en funcionamiento durante toda la Edad Media y parte de la Moderna, arrastrando un error de diez días en el siglo XVI. Dicho de otra manera, el calendario juliano acumula un error de tres días cada 400 años. En la actualidad el desfase con respecto al calendario juliano sería de unos trece días, que hay que sumar a la fecha de hoy. Si retrotrajéramos el calendario gregoriano hacia el pasado, al periodo anterior a su creación —lo que se conoce como «calendario gregoriano proléptico»—, este se sincronizaría perfectamente con el calendario juliano en el siglo III.

Muchos eruditos de la época, y también de periodos anteriores, se dieron cuenta del desfase y trataron de enmendar el error proponiendo diferentes maneras de reformar el calendario para devolverlo a su curso. Entre las propuestas, dos procedían de la Universidad de Salamanca, una de 1515 y otra de 1578, siendo esta última finalmente acogida por el Vaticano.

Aunque fue el papa Pablo III quien primero la propuso, fue finalmente Gregorio XIII el que, aduciendo como motivo la restitución de la fecha originaria de la Pascua, llevó a cabo la reforma, que fue realizada por el jesuita alemán Cristóforo Clavio. El 24 de febrero de 1582 el Papa publicó la bulla inter gravissimas, en la que se detallaba la reforma que se haría efectiva en octubre de ese mismo año.

En la bula se instituía el nuevo calendario gregoriano y se acordaban dos medidas para corregir el error de cálculo del calendario juliano. La primera de ellas era la de establecer ciclos de 400 años en los que no habría 100 bisiestos, sino tan solo 97, eliminando la intercalación de los años que cumplieran la norma de ser divisibles entre 100 —1700, 1800, 1900, 2000, 2100…— pero no así los que a su vez fueran divisibles entre 400, como el año 2000 que, de hecho, fue bisiesto.

La segunda medida corregiría de forma instantánea la acumulación de diez días de error que ya existía en esos momentos. Se decidió que el jueves 4 de octubre de 1582, regido todavía por el calendario juliano, fuera seguido del viernes 15 de octubre de ese mismo año, sometido ya a las directrices del calendario gregoriano.

La medida fue adoptada de inmediato en Italia, Portugal, España y todas sus colonias, sometidos todos ellos a la voluntad de la Iglesia, pero muchos otros lugares tardarían años, e incluso varios siglos, en adoptar la reforma y con ella los designios del Vaticano. Entre ellos Inglaterra, que solo adoptó el cambio en 1752. Algunos países como Rusia o Grecia, regidos por la Iglesia ortodoxa, tuvieron que esperar incluso hasta el siglo XX para alinear su calendario civil con el gregoriano, aunque litúrgicamente se sigue manteniendo el juliano hasta el día de hoy.

Este desfase produjo varios errores historiográficos interesantes, como la fecha coincidente de las muertes de los famosos literatos Miguel de Cervantes y William Shakespeare, celebrada hoy en día a nivel internacional como el Día del Libro. Ambos murieron el día 23 de abril de 1616, aunque realmente el español lo hizo en la fecha gregoriana y el inglés todavía en la juliana, unos diez días más tarde en la realidad del calendario actual.

Actualmente, una gran parte del mundo se rige por el calendario gregoriano, que al fin y al cabo no es más que una ligera corrección del calendario juliano, en activo en su esencia de forma ininterrumpida desde el año 45 a. C., cuando Cayo Julio César lo implantó en la República romana, hasta el siglo XXI en el que vivimos.