CAPÍTULO IX

EL DESPEGUE AL MUNDO QUE CONOCEMOS

1700-1814

A río revuelto, ganancia de megalómanos: Napoleón

Si lo suyo es la paz y serenidad, Francia no era su nirvana durante este capítulo de la historia. Las revueltas realistas habían forzado a las autoridades a solicitar la ayuda del ejército, y la guerra había estallado fuera de las fronteras. Las otras naciones europeas, temerosas de cómo el mensaje revolucionario adquiría vigor en sus propios territorios, aunaron fuerzas para enfrentar a los franceses. Fue como consecuencia de estos eventos que, para aleonar las tropas, un músico aficionado compuso La Marsellesa en una sola delirante noche47. Y que un joven general llegó en pocos años a tomar las riendas del país.

Napoleón había nacido en Córcega en 1769. Con dientes, como si el destino quisiera insinuar que todo en su vida iba a ocurrir a un ritmo frenético48. Génova había vendido la isla a Francia solo un año antes y su propia familia era de origen toscano, por lo que fue bautizado con el italianísimo nombre de Napoleone di Buonaparte. Hasta el final de su vida habló francés con espeso acento de inmigrante y nunca aprendió a escribirlo correctamente.

A los quince años fue admitido en la Escuela Militar de la capital. «Solo en París uno puede ser alguien», decía. Allí estudió para oficial de artillería. Su examen de graduación fue evaluado por el mismísimo Pierre-Simon Laplace.

En 1795 se comprometió en matrimonio con la hija de unos ricos comerciantes de Marsella. Como Rousseau, se daba tiempo para el cultivo de las artes, y escribió una novela romántica inspirada en su historia de amor. Pero semanas después conoció a Josefina de Beauharnais, la ex amante de Paul Barras, el miembro y luego líder del Directorio que por entonces controlaba la Primera República Francesa. Napoleón mandó al carajo su placentero futuro de mercader mediterráneo y sus ínfulas literarias. Debe haber sido una atracción fulminante. Tanto, que hasta las exudaciones más íntimas de Josefina formaban parte de su capital amoroso: «No te laves. Vuelvo», le escribió quince días antes de retornar de uno de sus viajes49. Se casaron meses después, en marzo de 1796.

¿Luna de miel? En lugar de un todo incluido en el Caribe, el recién casado optó por un desafío algo más adrenalínico: dejó París dos días después de las nupcias para liderar una invasión. Había sido recientemente nombrado comandante por el Directorio, y enviado a Italia a esparcir las ideas de la revolución. Además de conquistar la península y acabar con 1.100 años de independencia de Venecia, se dio el tiempo para diseñar la bandera que dio pie al actual pabellón italiano, para que se viera como la francesa pero reemplazando el azul por el verde, su color favorito50.

En el intertanto, había ofrecido un premio de doce mil francos a quien diseñara un método para hacer durar la comida para sus tropas. «Un ejército marcha en sus estómagos», sentenciaba. Tras catorce años de tratativas, el ganador fue un tal Nicolas Appert, quien había así dado origen a la comida enlatada51. La paciencia pagó, y tras casi una década y media pudo cobrar su premio para construir una fábrica… que se quemó cuatro años más tarde.

Napoleón ya era demasiado poderoso en la esfera militar, y sus metas demasiado ambiciosas para seguir las órdenes de un civil. En 1799 tomó el poder mediante el llamado golpe de Estado del 18 de brumario (por las brumas de noviembre: el calendario revolucionario en acción), y se adjudicó el cargo de primer cónsul. Demostró entonces ser más que un brillante estratega militar. Su código legal simplificó y reorganizó un sistema de normas disperso y vetusto, proporcionando por fin un todo coherente. Es la base de quizás un cuarto de los sistemas legales vigentes. En las postrimerías de su vida escribió que «Waterloo borrará la memoria de tantas victorias… pero, lo que vivirá por siempre, es mi Código Civil» (entonces no tenía cómo saber que la posteridad familiar estaba asegurada de todos modos: su sobrino-nieto fundó el FBI52). Su régimen desafió las instituciones y credos del viejo orden, instalando en el ambiente político las ideas seculares de las que la Revolución francesa estaba inflamada. Un admirado Beethoven planeaba llamar a su tercera sinfonía El Bonaparte.

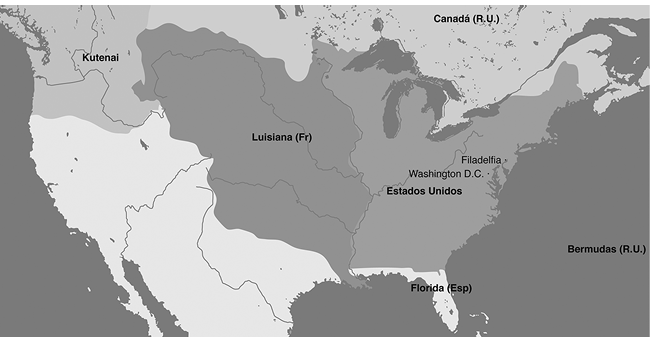

La compra de Luisiana de 1803. Imagen: Geacron.

En 1803, necesitada de dinero por andar batallando contra medio mundo, Francia vio una oportunidad de efectivo en la venta de aquel descampado llamado Luisiana que tan inútil le pareció a Luis XIV en su momento. Era más del doble del territorio que tanta sangre había costado en la guerra de independencia contra el Reino Unido. ¿El precio? 337 millones en dólares de 2016, equivalente a 1,6 dólares la hectárea. A ese precio, el terreno de toda la ciudad de Nueva Orleans –contenida en la compra– habría costado unos 90.000 dólares (2016). Por ese monto, no habría problemas en arrendar anualmente 380 m² en el centro de Nueva Orleans53, un espacio que, con algo de creatividad y buena voluntad, podría llegar a servir para instalar una gasolinera.

Napoleón fue coronado emperador en la catedral de Nôtre Dame en 1804. Invitó al mismo Papa a oficiar de maestro de ceremonias, pero a última hora él mismo tomó la corona y se la puso en su cabeza. De un solo tiro, le cantó claro al pontífice quién tenía la última palabra aquí, y puso fin a la Primera República. Los ideales de gobierno representativo se archivaban para otra ocasión. Beethoven retituló su sinfonía Eroica.

El ahora emperador sufrió una dura derrota en 1805 en Trafalgar, a manos de los británicos comandados por Horatio Nelson, lo que permitió al Reino Unido reafirmar una vez más su predominio de los mares. Los franceses se vieron forzados a concentrarse en tierra, pero obtuvieron allí sus éxitos más notables, venciendo a los ejércitos austriacos, prusianos y rusos en un breve lapso. Como consecuencia, el Sacro Imperio Romano Germánico llegó de una vez por todas a su fin en 1806. Ese engendro territorial que nos venía acompañando desde los lejanos días de Otón I en 926 bajaba al fin el telón. Aunque hace mucho que traía más ruido que nueces. En palabras de Voltaire algunas décadas antes, «esta aglomeración que fue llamada y aún se llama a sí misma el Sacro Imperio Romano, no era sacra, ni romana, ni un imperio». Son estos los años más gloriosos de Napoleón, inmortalizados en las pinturas que lo muestran triunfante montando a su fiel caballo blanco, Marengo. Que en realidad era gris, pero fue representado blanco para realzar su figura54 (y si está pensando algo del tipo «necesario para ayudar a un petiso como ese», entérese que Napoleón, con respetables 1,686 m, era más alto que el francés medio de su época55. La noción sobre su pequeñez se origina en los 5’2” que suelen citarse como su estatura, pero ello corresponde a las unidades francesas prerrevolucionarias, equivalente a más de 5’6” en las aún vigentes unidades imperiales).

Los británicos crearon una nueva coalición para coordinar la oposición a Francia. Napoleón no se iba a quedar de brazos cruzados, y organizó un bloqueo al comercio de su adversario. La mayoría de los países acataron la instrucción del emperador, pero los portugueses, aliados de los isleños desde 1373, no estaban disponibles. Ello le dio una excusa a Napoleón

para invadirlos en 1808. España, hasta entonces aliado de Francia, iba a operar como simple corredor, pero a la postre resultó sometido también. El conquistador venía cultivando la costumbre de repartir los botines entre la familia Bonaparte como si fueran presentes navideños, y depositó en el trono español a su hermano José. Los derrotados lo apodaron Pepe Botella por su supuesto alcoholismo. No pudieron tener peor puntería para echar a rodar sus injurias y calumnias. José no solo no empinaba el codo en demasía: el diputado estadounidense Charles Ingersoll comentó que nunca vio «una persona –ni siquiera una dama– más abstemia». Con el rey depuesto, las colonias españolas no iban a tardar en reaccionar. Volveremos sobre esto en el próximo capítulo.

Los rusos tampoco acataron las nuevas reglas, y el emperador osó invadir ese enorme territorio en 1812, liderando un ejército de medio millón de hombres. Entre el «general invierno», el tifus y la estrategia de tierra quemada de sus enemigos, menos de 40.000 pudieron regresar a Francia a masticar la derrota. Napoleón había abandonado a sus tropas para enfilar a París antes que fuera demasiado tarde, a bordo de un trineo y disfrazado de campesino.

Las conquistas de Napoleón en 1812. Imagen: Geacron.

Aleonados con los resultados, los rivales formaron otra alianza en su contra. En la contienda más masiva que conozca el suelo europeo, unos 600.000 combatientes se desplegaron cerca de Leipzig en 1813 en la llamada batalla de las Naciones. Napoleón fue derrotado, lo que permitió a la coalición avanzar hasta el mismo París. Forzado a rendirse, fue despachado al exilio a la isla mediterránea de Elba.

Pero, por si acaso no había quedado claro a estas alturas, el hombre era un luchador. Logró escapar, reunió un nutrido contingente de soldados leales, y continuó sus aventuras bélicas. En junio de 1815, los aliados lo enfrentaron en Waterloo. «Wellington es un mal general, los ingleses son malas tropas, y este asunto no es más serio que comer el desayuno», declaró. Por el contrario, fue su derrota definitiva. Bonaparte abdicó a favor de su hijo de cuatro años, quien desde la seguridad de Austria detentó nominalmente el título de Napoleón II durante quince días. Esta vez, el destierro fue lejos de cualquier potencial amigo voluntarioso, en la isla de Santa Helena en el Atlántico Sur. Allí lo encontró la muerte.

El caldero destapado: La revolución científica e intelectual continúa

Durante el siglo XVIII, la química era uno de los campos que comenzaba a ponerse los pantalones largos. Se acometió el desafío de producir fósforo a escala industrial, acumulando y luego concentrando la orina de batallones de soldados56. Christian Schönbein descubrió un extraño aroma en su laboratorio, al que llamó ozono, que en griego simplemente quiere decir «olor»57. Henry Cavendish poseía un tremendo talento para esta ciencia, y entre sus numerosos aportes se cuenta el descubrimiento del hidrógeno. Para las relaciones sociales, por el contrario, sus condiciones eran menos privilegiadas: era tan tímido que se comunicaba con su sirvienta por carta, y cuando se topó con ella barriendo la escalera fue tal su molestia que comandó de inmediato construir una escalera de servicio58.

Pero el más grande fue Antoine Lavoisier, padre de la química moderna, reconocido por ser quien transformó una seudociencia, aún no desligada del todo de las sombras de la alquimia, en una ciencia cuantitativa. Descubrió y predijo elementos, y concibió el principio de conservación de la materia. Para honrar tamaños logros, una estatua fue erigida en París tras su guillotinamiento en 1794 (como se ha visto, lo llamativo en la Francia de esos años era no acabar decapitado). Para honrarlos parcialmente al menos: tras algún tiempo, alguien hizo notar que la estatua no correspondía a Lavoisier. Interrogado, el escultor admitió que había usado la cabeza del matemático y filósofo marqués de Condorcet (aparentemente, le sobraba una), suponiendo que nadie lo notaría. O, que de notarlo, no se le daría importancia. El artista tenía razón. La estatua permaneció allí hasta que fue fundida durante la Segunda Guerra Mundial para reutilizar el material59.

Un médico sueco, Carlos Linneo, el mismo que denominó a las ballenas azules en un rapto de humor (ver capítulo II), le puso orden al árbol de la vida. La idea comenzó después de su viaje a Laponia en 1732. Fueron intensos seis meses, en los que catalogó innumerables especímenes. Incluso se dio el tiempo de posar para un retrato ataviado con atuendos tradicionales de la etnia sami (ignorando que se trataba de un vestido de mujer60). A su regreso, publicó la clasificación de la flora que allí encontró. Fue un proceso paulatino, iniciado con un pasquín de catorce páginas, pero que para la última edición que Linneo vio en vida, la 12ª, abultaba 2.300. Se agradece su esfuerzo por perfeccionar la obra. En sus inicios, el sistema taxonómico en uso hasta el día de hoy incluía hasta bestias míticas descritas por viajeros y marineros. Como el Homo ferus, un semihumano que caminaba con las cuatro extremidades y no podía hablar, y el Homo caudatus, u «hombre con cola»61.

Linneo fue blanco de todo tipo de críticas. Su descripción de la reproducción sexuada de las plantas fue particularmente controversial. La plagó de alegorías maritales, tales como la representación de los pétalos de las flores como «el lecho nupcial de la novia». Aun así, para la sociedad de la época no era grato rebajar la botánica a este lóbrego plano, hasta entonces una aséptica actividad apta para delicadas damas de buena familia. Incluso nombró Clitoria a un género de plantas tropicales por su semejanza con ya imaginan qué. El naturalista inglés William Goodenough reprochó sus «nombres repugnantes, su desenfreno nomenclatural, vulgar lascivia y la brutal lujuria de su mente». El botánico alemán Johann Siegesbeck calificó esto de andar catalogando las partes pudendas de la inocente flora como «aborrecible prostitución». La venganza de Linneo fue nombrar a una despreciable maleza europea como Siegesbeckia orientalis62.

La astronomía tuvo a sus propios héroes. Para observar el tránsito de Venus de 1761, Guillaume Le Gentil zarpó de Francia a India un año antes del evento. Los retrasos se acumularon, y el tránsito lo pilló aún navegando. Imposible medir cosa alguna en un barco bamboleante. Pese a ello, Le Gentil siguió a India para esperar el tránsito de 1769, el mismo que Cook intentó documentar en Tahití. Con ocho años de antelación, tuvo tiempo de construir una impecable estación de medición, y de testear una y otra vez sus instrumentos. El gran día amaneció despejado. En el preciso instante en que Venus comenzó su paso, sin embargo, una nube se interpuso frente al Sol, y permaneció allí casi exactamente por los 11.647 segundos del tránsito. A su vuelta a Francia, había sido declarado muerto, su esposa vuelto a casar y sus parientes relamido los bigotes repartiendo su patrimonio. El siguiente tránsito era en 105 años63.

La medicina, sin embargo, seguía varios pasos más atrás. En 1726, una inglesa llamada Mary Toft se las arregló para convencer tanto a su médico local como al médico del rey, Nathaniel St André, que había dado a luz conejos. André llegó a escribir un estudio sobre la materia, y medio Reino Unido lo daba por cierto. Cuando se reveló el engaño, la profesión médica se convirtió en el hazmerreir de la sociedad isleña64. Con nada parecido a la dermatología en los estantes de las bibliotecas, la opción preferida para borrar las pecas de los niños era la orina tibia65. Los condones seguían siendo fabricados a partir de vejigas de animales e intestinos de cordero, tan caros que debían lavarse para su reutilización66.

Pero se comenzaba a avizorar la luz al final del túnel, con la idea de estudios clínicos configurándose con mayor claridad. El rey Gustavo III de Suecia postulaba que el café era dañino para la salud, pero en vez de prohibirlo bajo pena de muerte a la otomana, decidió, maravilla de maravillas, testear su presunción. Ordenó que la condena a muerte de dos reos gemelos monocigóticos fuese reemplazada por el siguiente experimento: uno de ellos tomaría cada día tres tazones grandes de café; el otro, tres de té. Primero murieron el rey y los dos médicos a cargo del experimento. Muchos años después, le tocó el turno al señor de la infusión. El del café cerró la lista, falleciendo a avanzados ochenta y tres años67. Con una muestra de n = 1, cualquier intento por exhibir estos resultados en una publicación contemporánea sería recibido con sorna (y quizás algún palmoteo de espalda por la perseverancia), pero al menos sugería un cambio en el enfoque de hacer las cosas.

Esta orientación científica rindió su más extraordinario fruto al cierre del siglo. En 1796, un caballero llamado Edward Jenner se propuso ahondar sobre la viruela bovina. Era una dolencia relacionada con la letal viruela pero que, a diferencia de esta, solo causa ampollas en la piel. Lo intrigaba que las ordeñadoras solían contraer esta enfermedad, tras lo cual se volvían inmunes a la variante del virus especializada en aniquilar seres humanos. Tomó pus de una de ellas, y lo insertó en el brazo de James Phipps, el hijo de un campesino. Phipps contrajo la viruela bovina, como era de esperar. Una vez recuperado, le introdujo la viruela mortal (¿quién quiere experimentar con animales si hay hijos de campesinos en los alrededores?), sin que aparecieran los síntomas. Fue una sensación. Es ese prodigioso material vacuno el que explica que hoy llamemos «vacuna» a la invención que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad68.

En el plano de la filosofía, Jeremy Bentham puso sobre la palestra la idea del utilitarismo, un concepto que ha influenciado el pensar económico hasta nuestros días. Sus propias «curvas de utilidad» eran de lo más curiosas, y pidió que su cuerpo fuera embalsamado y expuesto a los alumnos del University College, en Londres. Aún es posible encontrarse con su macabra figura a la vuelta del pasillo69, y para los aniversarios de 100 y 150 años del College fue llevada a las sesiones del Consejo, donde fue listado como «presente pero sin votar».

Aunque la mente que influyó como ninguna otra fue la de Immanuel Kant, un pilar de la filosofía moderna que pasó sus días intentando explicar la relación entre la razón y la experiencia humana, y demostrar que la fuente de la moral es la razón. Un tipo tan abocado a lo suyo –reconozcamos que no la tenía sencilla con esos objetivos– que durante toda su vida no se alejó a más de quince kilómetros de su natal Königsberg70. Tal era su disciplina, según narra Heinrich Heine, que los vecinos aprovechaban la puntualidad infalible de sus paseos diarios para ajustar sus relojes71.

Este fue también el siglo de Mozart. Un prodigio de la música como quizás no ha habido otro. A los cinco años escribió dos minuetos para clavicordio. A los siete, una sonata. A los ocho, una sinfonía completa72. En 1770, entonces de catorce años, acudió junto a su padre a la Capilla Sixtina a escuchar el Miserere de Allegri. La obra era tan valorada que no se permitía extraer ni una sola nota de la partitura desde el templo. Mozart, sin embargo, la transcribió completa de oído una vez de vuelta en el hotel73. «Solo nosotros la tenemos», escribió el padre a su esposa, «Wolfgang la ha transcrito». Esto de componer música le fluía con tanta naturalidad que lo hacía hasta mientras jugaba billar74. Con esas facilidades, no sorprende que se haya dado ciertas licencias creativas, como su menos conocido canon «Lámeme el culo». Y dice así:

Lámeme el c... rapidito, rapidito

Lame mi c... rapidito

Lámeme, lámeme

Rapidito75

Y que la atmósfera nos perdone: La Revolución Industrial

Hasta el siglo XVIII se requería que al menos cuatro quintos de la población se dedicaran a producir comida. Para que se haga una idea, en Estados Unidos esa cifra hoy llega al 0,6%. O, dicho de otra manera, cada agricultor estadounidense puede alimentar a 155 personas. Ello dejaba un estrecho margen para todo lo demás, ciencia e innovación incluidos. Pero fueron estos los años en que se produjo una conmoción en la manera en que los seres humanos producimos bienes y servicios.

Y el Reino Unido era un buen rincón para comenzar. Se ubica de cara al Atlántico, lo que le permite beneficiarse de las principales rutas comerciales, y dispone de depósitos generosos y accesibles de carbón y hierro. Su economía contaba con menos barreras que las de sus pares continentales. Esto impulsó la innovación, el comercio y las inversiones riesgosas. El ambiente en la isla era el más favorable del mundo en aquel entonces para experimentar, discutir y crear sin temor a las censuras de monarcas absolutistas o de clérigos demasiado concentrados en el más allá. La ausencia de impuestos en el comercio doméstico puso lo suyo para favorecer el intercambio y la demanda interna. Ya adentrados en el siglo XIX, este enfoque se iba a intensificar e iba a dar paso a lo que los franceses llamaron laissez faire, o «dejar hacer» al sector privado.

Desde mediados de siglo, una ola de cambios inundó las islas británicas, como nuevas técnicas de cultivo e inversiones en drenaje. Las modificaciones en el esquema de derechos de propiedad permitieron cercar los predios comunes, lo que al fin pudo dar pie a su explotación. La producción agrícola se disparó. Si a principios del siglo XVII se producía unos 0,94 m3 de trigo por hectárea, a fines del XVIII la cifra se empinaba a 1,6. En un pestañazo, el peso promedio de las ovejas que se transaban en Londres había subido de 28 a 80 libras76 (los asados de cordero solían ser un asunto muy triste).

La patata, una bendición culinaria de los Andes sudamericanos, se masificó. Hasta el último cuarto del siglo XVIII, muchos la consideraban solo apta como alimento animal, y algunos clérigos predicaban en su contra porque la Biblia jamás la menciona77. Capaz de entregar más del doble de calorías por hectárea que los granos y más resistente a esa particular plaga que configuraban los ejércitos hambrientos dedicados al pillaje, el bienaventurado tubérculo cambió la dieta para siempre. No solo en el Reino Unido, sino en todo el norte y centro de Europa. María Antonieta llegó a lucir una corona de flores de patata en su real cabellera, y Luis XVI una flor en su solapa78. Aunque no hay fruto de la tierra por completo inmune a las calamidades: en los 120 años que precedieron a la Gran hambruna irlandesa de mitad del siglo XIX la cosecha falló 24 veces, y aquella fue el evento no bélico más letal que azotó a Europa desde la Peste Negra. Aun así, su introducción fue una de las piezas claves del proceso que permitió a más de dos tercios de las almas británicas abocarse a asuntos distintos que cosechar los frutos de la campiña.

Hacia 1710, Thomas Newcomen empleó las ideas de un francés llamado Denis Papin para mejorar la máquina a vapor diseñada por Thomas Savery, un cacharro llamado El Amigo del Minero por su capacidad de bombear agua de los piques. Entre sus enormes talentos, sin embargo, no estaba el del olfato comercial: llamó a su empresa Propietarios del Invento para Elevar Agua mediante Fuego, pues solo pensaba en impulsar líquido de las minas. Era un armatoste voluminoso, sucio e ineficiente, pero útil para los piques profundos de las minas de carbón. Factible solo en un lugar donde el combustible es por obvias razones abundante, y en una época en que los estándares ambientales tenían más que ver con los intereses intestinales de Benjamin Franklin.

Fue el escocés James Watt en 1778 quien realmente generalizó el uso de la potencia del carbón y nos libró del cuasi-monopolio que la tracción animal había ejercido desde que hay vida en la Tierra. Mejoró radicalmente el concepto, y extendió su uso multiplicando por un factor de más de cuatro la eficiencia de los artefactos de Newcomen. En el Treatise on Minerals del mismo año, William Pryce calculaba que una máquina a vapor era capaz de bombear el equivalente a 1.230 caballos trabajando en relevos. La montaña de forraje requerida para alimentar rebaño semejante hubiese sido visible desde el otro lado del canal de la Mancha.

Ante la novedad de máquinas que giraban incansable y poderosamente sin un falible mamífero sudando por detrás, los sistemas productivos se vieron sometidos a cirugías mayores. El primero fue el sector textil, gatillado por la invención de la hiladora Jenny en 1764. El hilado mecánico multiplicó por cerca de mil la productividad por trabajador. Imagine batatazo semejante. Si perdona la autorreferencia, sería similar a algo de este tenor: «Señor Barañao, nos hemos enterado que escribió Historia Universal Freak en cuatro meses, seis horas al día. Con esta nueva máquina de escritura mecánica, ahora esperamos que produzca un libro similar cada 43 minutos». ¡Ufff, 43 minutos no es mucho más que lo que mi viejo Toshiba tardaba en iniciar sesión! Otras áreas de la producción textil alcanzaron aumentos de 40 o 50 veces.

El transporte aprovechó la ocasión y dio con el ferrocarril. En 1825 se tendió la primera línea entre las localidades inglesas de Stockton y Darlington, para la carga de carbón y otros minerales. Por primera vez en la historia, las personas podían viajar por tierra más rápido que los emperadores romanos de 18 siglos atrás. Algunos incluso creían que tan escalofriantes velocidades representaban un riesgo para la estructura del cuerpo. En su viaje desde Slough la reina Victoria pidió al maquinista reducir sus 64 k/h habituales, y luego describió su experiencia como «terrorífica». Las líneas pronto se extendieron, pese a la oposición de los ganaderos, que creían que la ensordecedora sonajera de los convoyes al pasar aterraría a sus vacas, desencadenando partos prematuros.

En paralelo, la sustitución del carbón vegetal por coque redujo significativamente el costo de producir hierro, lo más parecido que hay a la materia prima de la revolución industrial.

Otros cambios tuvieron un origen más fortuito. La iluminación a gas en el Reino Unido, clave para extender el horario útil de las personas, experimentó un boom gracias a un inesperado sobrestock de mosquetes. Con el fin de las guerras napoleónicas en 1815, y sin mucho más que hacer con tantos de estos artefactos, los cañones fueron empleados como cañerías para transportar el gas79.

Y para que nadie se quejara de que tal alboroto carecía de sustento intelectual, en 1776 el también escocés Adam Smith la proveyó de un ethos propio, al publicar La Riqueza de las Naciones. Nacía la fantástica idea de que lo mejor que los gobernantes podían hacer para traer riqueza era dejar hacer: «No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses». ¿La famosa «mano invisible»? En realidad, la sección del libro que describe lo que hoy entendemos por la mano invisible de Smith no utiliza esa expresión. Se la encuentra en un pasaje bastante menos conocido, acerca de la preferencia de la industria doméstica por sobre la extranjera. Pero la metáfora es demasiado gráfica para evitar que los economistas posteriores la utilizaran donde y como más les conviniera.

Birmingham se volvió el centro de la acción. Entre 1760 y 1850 generó tres veces más patentes que cualquier otra ciudad británica, aun con la catorceava parte de la población de Londres. Un famoso club de intelectuales, entre cuyos miembros figuraba el abuelo de Darwin y el descubridor del oxígeno, Joseph Priestley, albergaba su sede allí. Sus miembros se reunían los domingos más cercanos a la Luna llena, de manera de volver a casa con más luz, razón por la cual fue llamada Lunar Society. Fue también en esa ciudad que Matthew Boulton elaboró unas novedosas hebillas de cinturón de acero. Pero como la moda no era el fuerte del industrial y poco glamoroso Birmingham, eran exportadas a Francia y luego reimportadas al Reino Unido, ahora con el sello de la capital de las pasarelas80.

La Revolución Industrial trajo no pocos cambios sociales. El crecimiento poblacional se multiplicó. Se produjo una inédita migración masiva desde el campo a la ciudad, no solo como consecuencia de la mecanización de ciertas labores, sino también por la demanda de trabajadores originada en las nuevas industrias. La luz artificial eliminó la costumbre de dividir el sueño en dos partes: con anterioridad, la mayoría cerraba los párpados a eso de las nueve o diez de la noche, para despertar en torno a la medianoche por cerca de una hora a fumar, beber algo o compartir los últimos chismes con el vecino81.

Otros cambios fueron menos felices. La explotación de la clase trabajadora alcanzó una nueva magnitud en el mundo libre. El número de días anuales trabajados en el Reino Unido se incrementó de cerca de 250 a unos 300. Muchos obreros trabajaban interminables horas en horrorosas condiciones de hacinamiento y hollín.

Y, como hoy bien sabemos, el uso dispendioso de productos industriales nunca es gratis. En el Reino Unido, no solo las mariposas oscurecieron sus alas para camuflarse con el hollín (ver capítulo II). En Calder, el río estaba tan contaminado que los inspectores gubernamentales dictaminaron que sus aguas podían ser utilizadas como tinta para escribir82. El canal Bradford contenía tantos químicos que los muchachos locales le prendían fuego para entretenerse con las llamas de seis pies de alto que se formaban83. Antes del desarrollo de la actividad industrial marítima, las ballenas podían oírse unas a otras a asombrosos 1.600 kilómetros de distancia, el equivalente a gritonear un recado de Londres a Nápoles84. A causa de los ruidosos motores devoradores de combustible fósil, sin embargo, las tertulias cetáceas ya no son lo que solían

En el verano de 1858, el Támesis alcanzó tal nivel de pestilencia que el Parlamento intentó combatirla con cloruro de cal, pero al final el recinto tuvo que ser abandonado85. Aunque el edificio era nuevo y hace solo seis años que albergaba la Cámara de los Comunes (de hecho, aún estaba parcialmente en construcción) hubo discusiones para mudarse a Hampton Court. El episodio pasó a la posteridad con el gráfico nombre de El Gran Hedor.

En 1894, The Times estimaba que para 1950 Londres estaría enterrado bajo una capa de 2,7 metros de caca de caballo. En la misma década, un columnista pronosticaba que en Nueva York esta marea de heces alcanzaría las ventanas del tercer piso86.

La virtual inexistencia de estándares ambientales y de seguridad no solo laceraban los ecosistemas: en 1814, un estanque londinense con unos 8.500 barriles de cerveza colapsó, con el resultado de que dos casas fueron arrasadas y ocho personas murieron por la avalancha alcohólica87. En la era victoriana cerca de un cuarto de los británicos morían de enfermedades pulmonares, en especial bronquitis y tuberculosis, agravadas por el material particulado.

Campearon las protestas contra aquellos demonios mecánicos que usurpaban los modos de vida tradicionales. Los cambios llegaron, pero con un nivel de energía más bien anémico. En 1802 el Reino Unido estableció que los niños podían trabajar hasta ocho horas diarias desde los nueve años de edad y doce horas desde los catorce, y que no podían dormir más de dos en la misma cama88. Al menos un avance respecto a las ideas del eminente filósofo John Locke, quien en 1697 propusiera al Board of Trade que los niños fueran puestos a trabajar a los tres años de edad89. Por supuesto, no todos quedaron felices y entre 1811 y 1817 ciertos artesanos denominados «luditas» se organizaron para llevar adelante el plan que estimaban más conducente con miras a salvaguardar sus intereses: atacar y destruir las máquinas productivas.

Tras haber sido expulsado de varios países, el alemán Karl Marx se instaló a escribir sobre estas injusticias en la cuna de la nueva economía: el Reino Unido. Notaba con admiración que allí era posible comprar 500 tipos de martillos. Provisto de ingresos a duras penas suficientes para comer, se las arreglaba para pagar un secretario personal –con quien compartió cama– y un ama de llaves –con quien compartió hijo–. Esta fase de la historia de la sociedad, sostenía el filósofo, era la historia de la lucha de clases, de los dueños del capital contra los proletarios, no la de los estados o individuos. El desenlace de ello sería el triunfo de la clase trabajadora: un mundo comunista, que desterraría a la burguesía al baúl de los recuerdos. Si bien El Capital (1867) es hoy piedra angular de la historia económica, fue muy poco leído en un comienzo. En 1872, un censor del Imperio ruso recomendó no prohibirlo porque «poca gente lo leerá y menos lo entenderá»90. Por el contrario, se volvió el manual de cortapalos de los socialistas rusos, aun cuando el propio Marx señalaba que la revolución debía comenzar en naciones avanzadas, y no en la vetusta economía de Rusia. El propio Marx, sin embargo, no veía mayor contradicción en su propia vida burguesa. Llevaba a sus hijas a un colegio privado y se jactaba de las raíces aristocráticas de su mujer cuando la ocasión se lo permitía.

El mundo se estaba volviendo un lugar muy distinto. Para los economistas, esta conjunción de astros productivos es el evento más significativo en la historia desde la domesticación de plantas y animales varios miles de años atrás en el Creciente Fértil.