DEFINICIÓN DE ESOTERISMO

En apariencia parece bastante fácil definir el esoterismo. Sin embargo, en realidad se trata de un término que designa un conjunto complejo de fenómenos en los que entran en juego factores que pueden ser muy diferentes unos de otros y que amplían de forma destacada el ámbito de actuación, que se convierte así para los profanos en objeto de estupor, pero también de confusión.

Con el propósito de intentar poner algo de orden y delimitar un espacio claro para quienes no han sido iniciados en estos trabajos, empecemos este viaje preguntándonos primero acerca del sentido literal de la palabra.

Esoterismo procede del griego esoterikos («íntimo, interno»). En la filosofía aristotélica, se habla de esoterismo para indicar las enseñanzas reservadas en exclusiva a los discípulos, es decir, a quienes entraban en un círculo limitado de adeptos. Desde entonces, en la práctica, el sentido de la palabra prácticamente no ha cambiado. Esotérico define algo reservado, oculto, misterioso y, sobre todo, desconocido para los profanos. En general, numerosas filosofías y religiones mistéricas proponen una doble enseñanza: una primera reservada sólo a los adeptos (esotérica) y otra dirigida a todo el mundo (exotérica).

|

EL EXOTERISMO El término exoterismo proviene del griego exoterikos («externo»). Indica una doctrina filosófica o religiosa cuyos conocimientos también son accesibles a los profanos. En el lenguaje común, esta palabra indica algo que es evidente, comprensible para todo el mundo. |

Un ejemplo característico de esoterismo es el gnosticismo, en que la iniciación, que comporta la gnosis o conocimiento, es el instrumento de la salvación. Este no es el caso de religiones como el cristianismo, en las que la doctrina es común, aunque incluye variantes con relación a la cultura de los diferentes miembros del clero y de la feligresía.

En el ámbito religioso y filosófico, el esoterismo no sólo expresa una doctrina, sino también una forma de actuar basada en una tradición antigua, decisiva para determinados cultos o ritos, pero velada u oscurecida por unos símbolos cuyo significado no todos conocen.

El término esotérico fue introducido en el lenguaje común en el siglo XIX, y fue el ocultista Éliphas Lévi (1810-1875) quien le confirió el sentido que se le reconoce todavía hoy.

|

ÉLIPHAS LÉVI Alphonse Louis Constant, conocido como Éliphas Lévi (1810-1875), fue el primero en utilizar el término esotérico en su forma moderna. Sus investigaciones sobre la magia y las ciencias ocultas fascinaron a los surrealistas, que vieron en este hombre a un auténtico iniciado. Ordenado sacerdote en 1836, colgó los hábitos para no tener que renunciar a su interés por el esoterismo. Entonces empezó a frecuentar círculos literarios, en los que conoció a Honoré de Balzac y Alphonse Esquiros, autor de la novela Le Mage, que representó para Lévi una fuente de profunda inspiración. «Me vi en posesión del Spiridion de George Sand. Así tuve la posibilidad y el tiempo de estudiar la doctrina de los antiguos gnósticos, la de los Padres de la Iglesia primitiva, los libros de Casiano y otros ascetas, así como los escritos devotos de los místicos y, en particular, los admirables libros, todavía desconocidos, de Madame Guyon», escribe el propio Éliphas. Meditando acerca de estos libros, acabó por crear el suyo, considerado el documento principal de la doctrina esotérica: Dogma y ritual de la alta magia. |

Hasta el Renacimiento, este ámbito de la cultura que definimos como esotérico estaba constituido por un conjunto de conocimientos de tradición neoplatónica y establecía relaciones simbólicas entre el ser humano, el cosmos y la divinidad; hoy en día, en cambio, designa valores mucho más elevados y dominados, ante todo, por un profundo sincretismo.

La superación del materialismo

El esoterismo se compromete a ofrecer explicaciones aparentemente «alternativas» a todos los fenómenos que afectan al ser humano. Para emprender esta tarea es necesario tener conciencia de que el camino que hay que seguir para alcanzar el conocimiento no es el de la ciencia, sino otro, destinado a completar el «saber» de la humanidad. Según los esoteristas, todas las religiones y las grandes filosofías herméticas tienen algo en común que constituye, precisamente, el conocimiento que sólo los iniciados poseen. En resumen, sea cual sea la senda esotérica elegida, no genera contradicción entre las religiones, porque existe una sola vía, común a todas, es decir, un único recorrido por el que resulta posible alcanzar la cima del conocimiento y aproximarse a Dios.

La religión sería la experiencia cultural más adecuada para conferir un sentido elevado al esoterismo. Y es que la búsqueda de Dios, a menudo muy comprometida en el ser humano, según los esoteristas podría servirse de «signos» y de «símbolos» que sólo el observador atento sabe encontrar y descifrar: esta sería la acción principal de los espíritus que se proponen superar los peligros del materialismo.

|

La civilización moderna aparece en la historia como una auténtica anomalía: de todas las que conocemos, es la única que se ha desarrollado en un sentido puramente material, y la única también que no se basa en ningún principio de orden superior. Este desarrollo material, que se produce desde hace ya varios siglos y que va acelerándose cada vez más, ha ido acompañado de una regresión intelectual que es bastante incapaz de compensar. [...] La pérdida o el olvido de la auténtica intelectualidad han hecho posible estos dos errores que sólo se oponen en apariencia, porque en realidad son correlativos y complementarios: racionalismo y sentimentalismo. [...] La noción de la verdad, después de haber sido rebajada a no ser más que un simple representante de la realidad sensible, finalmente es identificada por el pragmatismo con la utilidad, lo cual equivale a suprimirla pura y llanamente; en efecto, ¿qué importa la verdad en un mundo cuyas aspiraciones son únicamente materiales y sentimentales?[1] |

El esoterismo «habla», por tanto, una lengua difícil, pero no imposible, que se confirma a lo largo de itinerarios articulados y nada evidentes, pero, sin embargo, fundamentales para intentar comprender las cosas hasta más allá de su apariencia. Con esta conciencia de las cosas debe actuar el esoterismo, de manera que capte las numerosas «vías» utilizadas por el símbolo para hablar de un universo en el que convergen la necesidad fundamental de lo sagrado y las búsquedas más elevadas para alcanzar una dimensión dominada por la espiritualidad.

Detrás de la máscara de la arquitectura religiosa, entre las alegorías herméticas de algunas obras maestras del arte, en el desbordamiento de la escritura de los poetas, en el encadenamiento de las notas de las partituras musicales o, incluso, en determinados aspectos en apariencia normales de nuestra cotidianidad, algunas palabras, algunas voces pueden no ser accesibles más que a los iniciados. Pero uno no nace iniciado, sino que llega a serlo...

El secreto de la iniciación

Entre las diferentes prácticas esotéricas, la iniciación representa una fase muy importante porque permite acceder a niveles superiores, por ejemplo al interior de un grupo depositario de un saber prohibido a la colectividad de no iniciados.

A través de un amplio corpus de prácticas muy distintas (existe, naturalmente, una diferencia abismal entre los ritos iniciáticos de la francmasonería y, por ejemplo, los que hay que practicar en las culturas «primitivas» para acceder a la edad adulta), si recorremos los numerosos niveles de la iniciación, nos sometemos a pruebas regidas por tres leyes estrictas que conducen a una especie de «renacimiento». El futuro iniciado se prueba a sí mismo con exámenes físicos y psicológicos que lo llevan a la pérdida de las imperfecciones de los estadios anteriores para adquirir una conciencia de su propio ser y de su necesidad íntima de crecer: el crecimiento es representado simbólicamente por la adquisición de estados superiores de conocimiento. En otro nivel, principalmente basado en la evaluación de aspectos eminentemente psicológicos, la iniciación es el camino que precede a la libertad interior. Para C. G. Jung:

|

La iniciación pasa por una regresión (simbólica) a la vida intrauterina. El neófito es conducido primero al centro de la Tierra, a la matriz de la creación, a una caverna o un laboratorio de reflexión, es decir, a un espacio tiempo en el que la psique todavía no está diferenciada. Ello le permite entrar en contacto con el inconsciente colectivo. |

Desde el punto de vista antropológico, existen en sustancia tres categorías de iniciación:

— la que determina el acceso de los jóvenes al mundo de los adultos (iniciación sagrada);

— la que permite acceder a sociedades secretas o a grupos esotéricos (iniciación religiosa);

— la que comporta el abandono de una condición normal para llegar a la apropiación de poderes sobrenaturales.

La iniciación se convierte casi siempre en una búsqueda de comunicación con estadios superiores o mundos espirituales: un estatus así es posible a través de un nuevo nacimiento que, según uno de los miembros más famosos del esoterismo occidental, René Guénon, corresponde a una regeneración psíquica.

No hay que olvidar el hecho de que el renacimiento iniciático presupone una muerte iniciática, una experiencia ficticia que, no obstante, es, según afirma Guénon, «más real que la muerte como la entendemos en el sentido corriente». Una muerte hecha de símbolos, igual que lo es en su conjunto la experiencia iniciática.

Un paso así implica una transición que en determinados casos es definida por dos ámbitos separados uno del otro: lo sagrado y lo profano.

Según una visión más racional, la iniciación no determina en realidad el paso «de un mundo a otro, sino que corresponde más bien a una visión del mundo que deja paso a otra visión. Sólo el iniciado cambia; el mundo, por su parte, sigue siendo el mismo».[2]

Los múltiples rostros del esoterismo

Es evidente que por su particularidad las doctrinas esotéricas se configuran en el interior de fenómenos como la magia, la alquimia, las religiones mistéricas y gnósticas, la cábala, etc. En todas estas manifestaciones culturales, el aspecto esotérico puede ser visto de dos maneras:

— o los secretos no son conocidos más que por los adeptos (esoterismo que implica una iniciación y una idea de grupo con reglas y papeles);

— o los secretos forman parte del mecanismo universal y siguen así (los iniciados tienen acceso a las doctrinas que regulan la veneración de los secretos, pero no su penetración).

En el primer caso, existe una adhesión a un modus operandi que se asemeja al pensamiento mágico; en el segundo caso, al pensamiento místico.

|

EL OCULTISMO Los esoteristas se sienten ofendidos cuando se los designa como ocultistas. En efecto, el ocultismo, o las ciencias ocultas, comprende un conjunto de conocimientos que no presenta ningún interés doctrinal ni ningún sentido religioso o ideológico. El ocultismo, en general, se apropia de un modo confuso y aproximativo de los temas que forman parte de la herencia hermética de las religiones, las filosofías y las tradiciones arcaicas, como la alquimia. A pesar de una falta de profundidad en el terreno histórico, cultural y doctrinal, el ocultismo resulta un ámbito fascinante para numerosas personas que creen hallar en él la clave para penetrar en antiguas ciencias perdidas. |

Incluso con todas las variantes y las prerrogativas que le caracterizan, hallamos elementos típicos del esoterismo en distintos niveles de las diferentes civilizaciones, desde las más arcaicas. En las culturas tradicionales, en efecto, el esoterismo resurge en los ritos iniciáticos, casi siempre secretos, que tienen la función de establecer niveles de estatus entre los miembros del grupo, privilegiando así a determinados individuos con relación al resto de la colectividad.

En las religiones mistéricas y gnósticas de la Antigüedad, el pensamiento esotérico constituye la estructura dominante de la doctrina.

En las religiones modernas podemos encontrar aspectos esotéricos que se expresan a través de experiencias marginales y, en algunos casos, tintadas de herejía: por ejemplo, corrientes como el tantrismo o el zen, que se desarrollan al margen del brahmanismo y del budismo; o en lo que concierne al islam, el sufismo.

Asimismo, hay formas de esoterismo relativamente autónomas con relación a las religiones, aunque en algunos casos se inspiran en su posición: por ejemplo, el neopaganismo renacentista, el martinismo, la teosofía y la antroposofía.

Actualmente, en las formas de esoterismo de las que hemos hablado, así como en otras, es posible hallar referencias a símbolos y tradiciones de la Antigüedad cuya función es sostener las doctrinas más recientes mediante elementos historiados y, por consiguiente, destinados a conferir profundidad y raíces a las experiencias esotéricas modernas.

|

LA ANTROPOSOFÍA DE STEINER El movimiento antroposófico, fundado por Rudolf Steiner (1861-1925) y particularmente extendido por los países de lengua alemana, nació con la voluntad de oponer al materialismo y al positivismo científico una visión de tipo místico. Partiendo de una base esotérica de tradición teosófica, poco a poco se fue transformando en una filosofía de pleno derecho, centrada en el ser humano y en su «salvación» a través del desarrollo físico y espiritual. Valiéndose de una presencia cultural católica y cristiana, aunque refiriéndose a una racionalidad intelectual, la antroposofía revela innegables influencias esotérico-ocultistas, en particular cuando propone determinadas interpretaciones sobre el papel del ser humano en el mundo. Interpretaciones que a menudo son el fruto de la convivencia entre principios evolucionistas y modelos simbólicos apartados de la religión. |

El uso de símbolos de la cultura hermética en la obra de escritores del pasado como Dante ha desembocado, asimismo, en trastornos completos de la dimensión literaria efectiva determinando la primacía del simbolismo esotérico por encima del simbolismo poético.

Como veremos en próximos capítulos, este tipo de enfoque, a veces perseguido partiendo de bases sólidas y con cierto rigor filológico, afecta a numerosos ámbitos de la creatividad: escritura, pintura y música.

El conocimiento «oculto»

El paso del conocimiento oral a la escritura probablemente haya constituido una revolución que puede compararse sólo en parte a la invención de la imprenta. Es cierto que Platón no fue un defensor de ello, porque percibía en la escritura una pérdida de «valor» del saber, es decir, de su exclusividad y, sobre todo, de su esoterismo. En realidad, sin embargo, la transmisión del conocimiento a través de la escritura comportó el crecimiento del conocimiento y favoreció la evolución cultural del ser humano.

|

SECRETO... Hemos podido constatar que el esoterismo, para serlo, debe ser secreto: el adepto no debe revelar fuera de su círculo lo que aprende dentro de la sociedad esotérica de la que es miembro. Sólo perdurando puede el secreto mantener su fuerza. Desvelar el secreto determina una reducción de valor: al entrar en el dominio público deja de ser considerado como un bien destinado a un número reducido de personas y resta autoridad a quienes lo conocen. Además, al ser divulgado, pierde su vigor y reduce su propio vínculo con la esfera de lo sagrado y del misterio. |

No obstante, es imposible ignorar un hecho importante: la escritura no siempre clarifica; al contrario, a veces complica lo que en realidad puede ser sencillo y accesible.

En efecto, existen libros cuyos autores expresan a sabiendas una especie de negación de la función de la escritura y que constituyen documentos lingüísticos impenetrables. Son libros esotéricos que podrían parecer no tener ni principio ni fin, aquellos cuya estructura desorienta la lógica del lector dejándolo insatisfecho y carente de herramientas para proseguir su propio camino hacia el conocimiento.

El ejemplo más emblemático es el del libro alquímico.

|

Un instrumento destinado a divulgar el saber, el libro en sí, es utilizado por los alquimistas en un sentido opuesto: sugerir, pero también engañar; estimular, pero también despistar a sabiendas; mostrar el camino a seguir, pero al mismo tiempo ocultarlo mediante mil artificios. La paradoja del libro de alquimia se basa en el hecho de no enseñar al lector nada que no sepa ya. Totalmente inútil para el profano, el libro de alquimia puede resultar útil a un lector que posea al menos el mismo conocimiento (conciencia) que su autor. Así, el flujo de información que de costumbre es unilateral en las demás obras, en esta sólo puede ser circular. En realidad, no hay información ni enseñanza, sino únicamente confirmaciones que ratifican lo que el lector ha formulado ya en su espíritu.[3] |

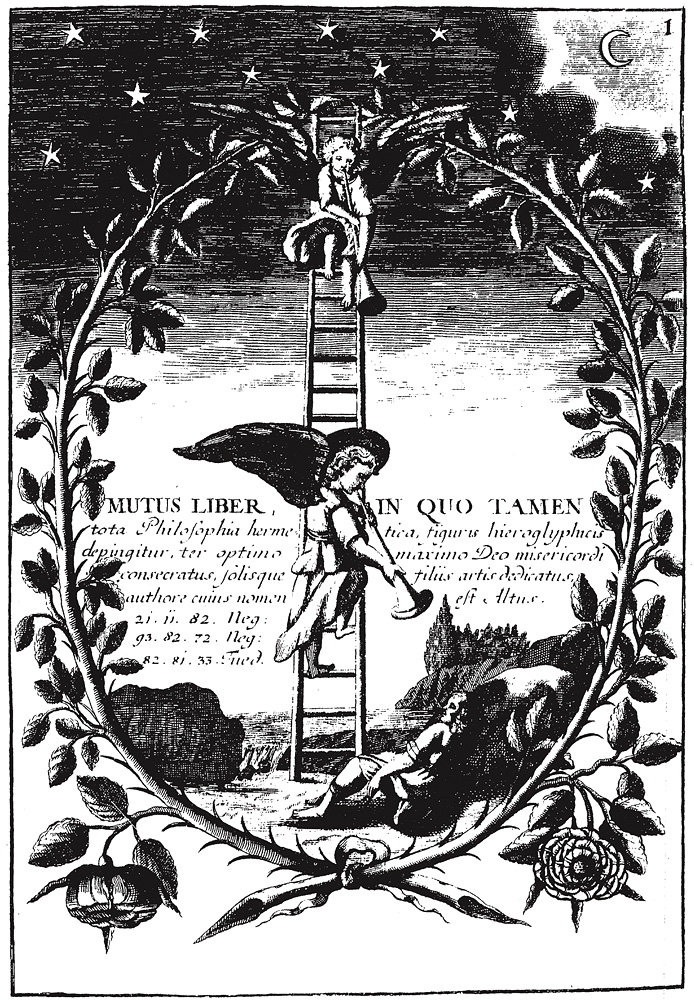

Los autores alquímicos en particular se han esforzado por hacer que sus libros sean intensamente esotéricos según la acepción más emblemática del término. Casi siempre lo han conseguido mediante trastornos efectivos que parecen negar todo eventual acceso a los no iniciados. En determinados casos, el conocimiento alquímico ha complicado luego su lenguaje, escogiendo no utilizar la escritura, ni siquiera hermética, sino sirviéndose exclusivamente de la imagen. El Mutus Liber es uno de los ejemplos más significativos. Vamos a analizarlo como ejercicio útil de interpretación de un texto esotérico.

El misterioso Mutus Liber

El Mutus Liber es una de las experiencias más singulares e interesantes del arte alquímico. Un testimonio extremadamente destacado del universo simbólico que se articula en el interior de una estructura cifrada, en la que las palabras son reemplazadas por imágenes y sus múltiples aperturas en el terreno semántico.

La obra está constituida por quince láminas sin comentarios en las que los numerosos símbolos utilizados son orquestados con gran atención para que no se oscurezca completamente el mecanismo del sentido, que sólo es accesible al observador provisto de conocimientos apropiados sobre el Arte sagrado.

Las láminas, en la práctica, ilustran el proceso alquímico, de principio a fin, «narrando», con ayuda de la imagen, las diferentes fases que conducen a la conclusión de la obra.

Un sentido por descubrir

Las únicas partes escritas se hallan en la primera lámina, la que es utilizada como una especie de frontispicio en que el episodio del sueño de Jacob es propuesto como metáfora de la ascensión hacia el conocimiento.

Veamos el contenido del breve comentario escrito:

|

Un libro mudo en el que toda la filosofía hermética aparece representada por figuras jeroglíficas, consagrado a Dios misericordioso, tres veces bueno y grande, y dedicado sólo a los hijos del arte por un autor que responde al nombre de Altus. |

Detrás del seudónimo de Altus se oculta, quizá, Jacques Tollé (1630-1696), un alquimista señalado como autor de transmutaciones muy numerosas, pero en este caso, una vez más, historia y mito se solapan, como suele ocurrir en la cultura alquímica.

El Mutus Liber, publicado en 1677, pone de relieve ya en la primera lámina la intención de incluir en la estructura iconográfica una larga serie de sentidos elaborados mezclando imagen y escritura.

Aprendemos lo siguiente de los conocedores del Arte:

|

El texto de la primera página nos informa de que toda filosofía hermética está representada en las figuras jeroglíficas y consagrada a Dios misericordioso; dedicado a los hijos del Arte, solis que, según el autor, nombrado Altus, incluso para nosotros hay un enigma en este texto. La palabra solis aparece escrita en caracteres algo distintos y tres letras han sido omitidas, de manera que es necesario leer querunt, o bien querit («que buscan»). Los hijos del Arte buscan precisamente el Sol filosófico, el sulfuro blanco y rojo.[4] |

Primera lámina del Mutus Liber

Bajo la inscripción, en el lado izquierdo, el autor del Mutus Liber indica tres fuentes bíblicas, pero en grafía invertida, tal vez con la intención de hacerlas menos accesibles. El contenido de los versos indicados, sin embargo, sigue la tendencia del contenido del libro y, por tanto, existe una voluntad real de Altus de utilizar el mensaje escrito como un instrumento expresivo para introducir el contenido de la obra:

|

Que Dios te dé el rocío de los cielos, las copiosas esencias de la tierra, del trigo y del mosto en abundancia. Que tu tierra sea bendecida por el Señor: Él posee lo mejor que hay en el cielo, el rocío, y de los abismos que se extienden por las profundidades. Israel reposa en paz, única fuente de Jacob sobre la tierra del trigo y el mosto, y en su cielo, una gota de rocío. |

Podemos notar que en estos versos domina la referencia a la tierra y a la fecundación a través del rocío, símbolo de abundancia. El rocío celeste, que Plinio denomina «hermano del cielo, saliva de los astros», es símbolo de redención y vivificación, tomado de la religión por la cábala y el hermetismo, convirtiéndose así en metáfora del conocimiento que desciende para fecundar la sed de aprender del adepto.

El rocío, por tanto, es una regeneración, la linfa que devuelve a la vida:

|

Revivirán los muertos, resucitarán sus cadáveres. Alzaos y cantad los que yacéis en el polvo, pues tu rocío es rocío de luz, y renacerán las sombras del seno de la tierra. |

El conocimiento guía al adepto Jacob, que, a través del prisma del sueño, recibe advertencias de los ángeles, cuando posa su cabeza sobre la piedra, que, según la visión del autor del Mutus Liber, representa la piedra filosofal tan anhelada por los alquimistas. El sueño, como operación alquímica, ha sido destacado en el libro Psicología y alquimia de C. G. Jung, según el cual la alquimia no debería ser percibida como una teoría filosófica, sino como una experiencia personal de los investigadores que proyectan sus experiencias psíquicas en el terreno simbólico del proceso químico.

Pasemos al contenido del texto del Antiguo Testamento:

|

Jacob partió de Berseeba y se dirigió a Harán. Se encontró entonces en un lugar en el que se detuvo para pasar la noche, porque el sol se había puesto; cogió una piedra, la puso a modo de almohada y se tumbó para dormir en ese lugar. En sueños vio una escalera fija en la tierra cuyo extremo superior tocaba el cielo; los ángeles y Dios la utilizaban para subir y bajar. Y entonces el Señor se apareció ante él y le dijo: «Soy tu Señor, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que te has acostado te será concedida por mí a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia oriente y occidente, hacia el norte y el sur. En ti y tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo y me ocuparé de ti adonde tú vayas, y luego te haré regresar a este país, porque no te abandonaré mientras no cumpla todo lo que te he dicho». Entonces Jacob se despertó y dijo: «¡El Señor está realmente en este lugar y yo no lo sabía!». Tuvo miedo y añadió: «¡Este lugar es terrible! Este lugar no es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo». Se levantó a la mañana siguiente, tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió a modo de estela sagrada y vertió aceite por encima. Y llamó a este lugar Betel [casa de Dios], que antes se llamaba Luz (Génesis 28, 10-19). |

Este sueño hace comprender a Jacob que «el Señor está realmente en este lugar», como un adepto que, después de haber descifrado el auténtico sentido del Mutus Liber, toma claramente conciencia de que la gran obra es posible, conservando, sin embargo, en la mente la certeza de que el lugar de la transmutación es «terrible», allí donde la vil materia sube al cielo para convertirse únicamente en luz.

A partir de este momento, las láminas del Mutus Liber ya no se sirven más que de imágenes, cuyos signos parecen, de entrada, más fáciles de descifrar; no obstante, en realidad plantean más problemas, porque el espacio semántico de muchas de las ilustraciones abre al espíritu analítico del observador múltiples posibilidades de interpretación.

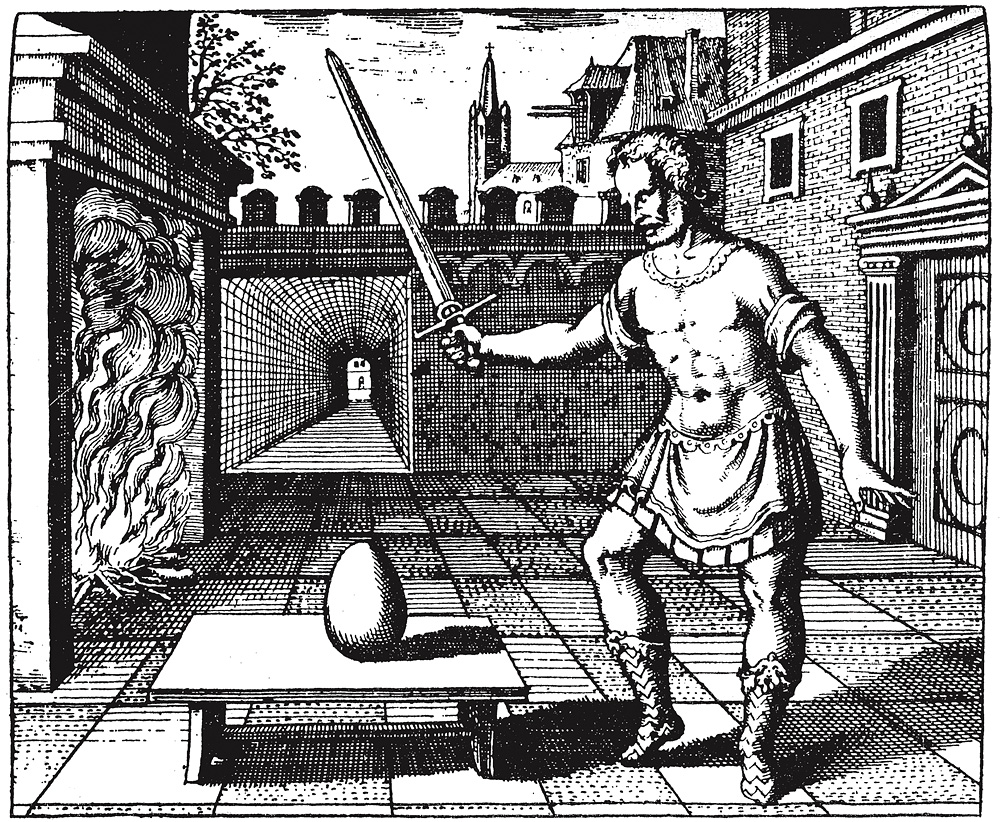

En la segunda lámina del Mutus Liber encontramos, partiendo de abajo, al alquimista arrodillado delante del atanor (horno en cuyo interior se encuentra el crisol que contiene los ingredientes para la realización de la gran obra, es decir, la realización de la piedra filosofal) con la soror mystica, esto es, la «hermana» que, según algunas tesis, sería indispensable para efectuar la transmutación alquímica.

Ambos, alquimista y «hermana mística», oran a los lados del horno alquímico, mientras que por encima de ellos dos ángeles sostienen un jarrón de vidrio en cuyo interior están encerrados Neptuno, el Sol y la Luna. Toda la escena está iluminada por la presencia simbólica en la parte superior del Dios Sol, que atraviesa las nubes. Probablemente esta ilustración sea la representación del comienzo de la operación alquímica, expresada a través de la plegaria que desde abajo sube hacia arriba.

La tercera lámina propone una representación de las operaciones necesarias para la realización de la obra, como una secuencia articulada que se desarrolla en el interior de una composición que parece remitir a un antiguo mapa geográfico. En la parte superior probablemente se encuentra representado Júpiter, que, montado sobre un águila, observa los niveles inferiores, estructurados en una dinámica concéntrica que recuerda los distintos niveles del mundo creado. El círculo exterior presenta las antípodas: el cielo y el mar; el intermedio representa la tierra, y el del centro, una alegoría de la tentativa del alquimista y la «hermana mística» de capturar a Neptuno. Los tres planos están unidos entre sí por unos signos esenciales: el tridente de Neptuno, que penetra en el círculo central, la tierra, y la plomada del alquimista, que desde la tierra alcanza el círculo del mar en la dirección de una sirena simbólica cuya forma recuerda a la mítica Melusina.

La cuarta lámina es el principio de la gran obra. La «materia prima» se obtiene captando la esencia procedente del cielo: la caída de la lluvia. El tema de la lluvia remite al símbolo del rocío del que ya hemos hablado y que constituye un elemento simbólico fundamental en el mecanismo narrativo del Mutus Liber. Según algunos intérpretes, el rocío «de mayo es esencial para el proceso [la transmutación], mientras que otros afirman que la materia prima representa simplemente las materias simples, despreciadas por ser comunes, pero que el alquimista podrá transformar con su arte en Piedra».[5] Junto a la ropa expuesta a los rayos y a los humores del sol se encuentra, a la izquierda, un toro y, a la derecha, una cabra, ambos vueltos hacia el centro de la representación; probablemente sean la representación de los principios masculino y femenino, los opuestos que buscan una oportunidad de encuentro.

En la quinta lámina aparece indicado que la materia prima recogida debe ser destilada. La lámina presenta esta operación en tres planos. En el primero, la materia es insertada en un alambique y luego, bajo el efecto del calor del atanor, tiene lugar la destilación. En el segundo plano de la representación, el producto destilado es vertido en un pequeño jarrón y luego es confiado a un hombre que sostiene a un niño (¿Saturno?); en su torso puede verse la figura de la media luna: tal vez sea una indicación importante para recordar el papel de las «lunas» en las fases de la gran obra. En el tercer plano, el que está más abajo en la lámina, el producto es introducido en un horno articulado, señalado con el número 40: tal vez sea para indicar que el proceso debe durar 40 días antes de alcanzar la maduración de la mezcla horneada en el atanor.

La sexta lámina es una continuación, incluso en la forma, de la anterior; se puede observar que el producto destilado es sometido a una nueva destilación, hasta que en el interior del atanor se forma la supuesta «flor de oro», es decir, la confirmación de que la operación ha sido realizada. En este momento, el producto de la destilación es vertido en un jarroncito que luego es ofrecido por el alquimista a una figura de la mitología (sin duda, el Sol). Esta figuración compleja se cierra con una nueva escena de destilación en el horno alquímico para una última fase de recalentamiento.

En la séptima lámina, el producto anteriormente obtenido es mezclado con polvo negro y transferido luego a un frasco para ser de nuevo introducido en el atanor. Al final del proceso, el producto así obtenido es vertido en una botella marcada con cuatro estrellas. La lámina se acaba con una representación en tres fases. La primera, abajo a la izquierda, muestra a un hombre entre llamas que está devorando a un niño, quizá Saturno. Justo después, el mismo hombre con el niño se halla en una especie de bañera y el alquimista lo rocía con el producto destilado obtenido anteriormente en el proceso alquímico. Por último, el niño está en brazos del alquimista, ahora desnudo como Saturno y provisto de una espada, y una mujer desnuda sostiene la botella de cuatro estrellas: en su frente se dibuja el símbolo de la media luna. Según los expertos, Saturno representa el plomo transmutado a través de la sangre del niño e indica el «espíritu mineral de los metales».

En la octava lámina, unos ángeles sostienen un frasco de vidrio en cuyo interior se encuentra Mercurio, con el Sol y la Luna a sus pies; en la parte inferior, el alquimista y la «hermana» oran ante el atanor, donde está colocado el alambique dispuesto a recibir el mercurio que tiene que ser incorporado al producto destilado.

En la novena lámina, la destilación es expuesta a los rayos del Sol en seis jarros que representan el lugar en el que tiene lugar la maduración de la materia; a los lados, se hallan la cabra y el toro, cuyo sentido simbólico ya ha sido citado en la cuarta lámina. Debajo, la materia calcinada tras la exposición a los rayos del Sol es transferida a un jarro de vidrio apropiado; Mercurio interviene cogiendo el jarro directamente de manos de la «hermana» del alquimista.

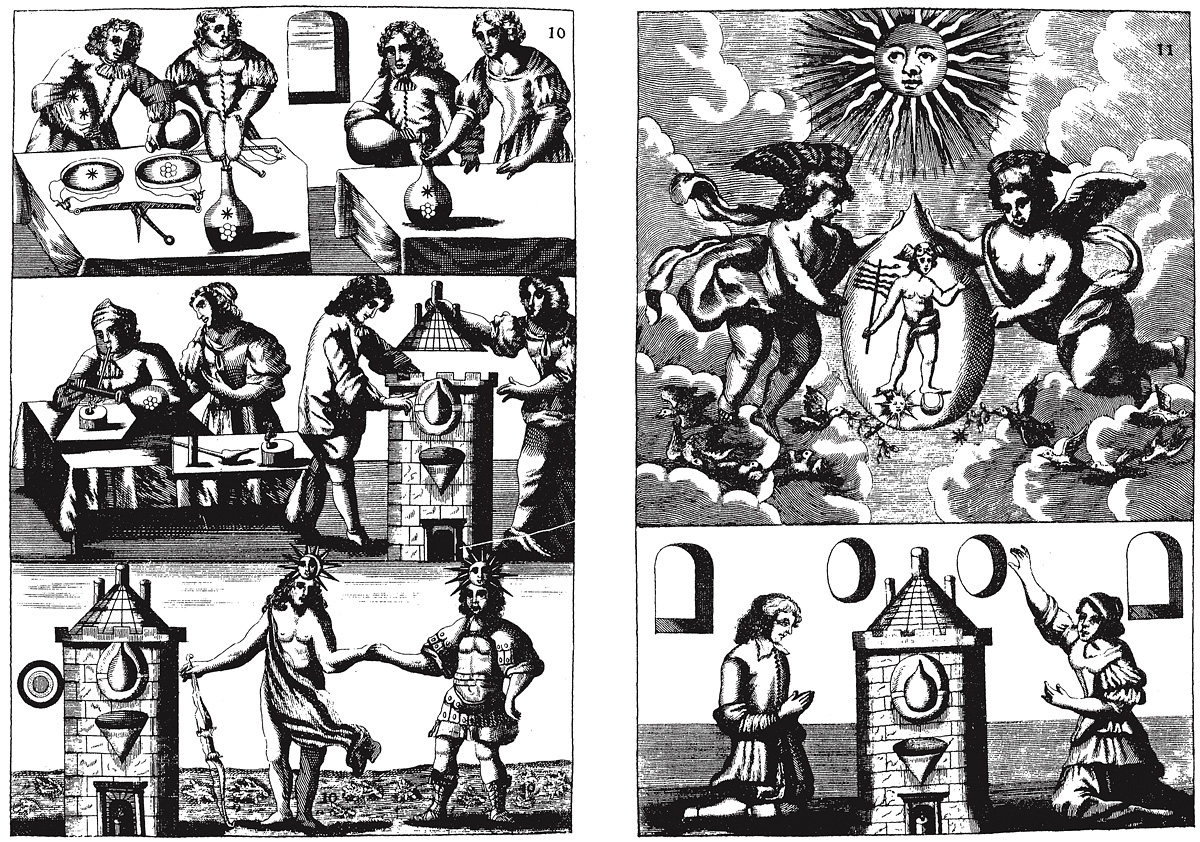

Alegoría alquímica: el huevo filosofal

Décima y undécima láminas del Mutus Liber

La décima lámina describe de forma sintética pero clara la inserción de dos sustancias, simbólicamente representadas por una estrella y una flor, en el interior del huevo filosofal. El alquimista, después de encender el fuego del atanor con un método arcaico, calienta el recipiente. Junto al horno, el Sol y la Luna se abrazan e indican de manera alegórica que el mercurio filosófico y el azufre filosófico se han amalgamado.

Las láminas undécima, duodécima y decimotercera muestran de nuevo lo que se ha visto en las láminas octava, novena y décima, respectivamente. Y es que, para los alquimistas, es fundamental repetir varias veces determinadas operaciones que consideran esenciales para la consecución de la gran obra. En este sentido, la decimotercera lámina resulta interesante. En la parte inferior de esta lámina el Sol y la Luna se abrazan para confirmar la amalgama del mercurio y el azufre, pero mientras que en la décima aparece el número 10 al pie de las figuras, en la decimotercera el número es mucho más elevado. Esto significa que las potencialidades de la piedra filosofal han determinado un crecimiento, una mejora de la materia.

En la decimocuarta lámina, arriba, pueden verse unos hornos cuyo contenido es pesado y trabajado por los alquimistas; además, se representan también los instrumentos necesarios para las operaciones alquímicas. Es significativo que el alquimista y la «hermana» aparezcan representados pidiendo silencio con sus gestos: enseñanza típica transmitida a los alquimistas.

Decimocuarta lámina del Mutus Liber

La decimoquinta lámina recupera, en parte, algunos elementos de la primera, pero aquí Jacob, ahora anciano, se eleva hacia lo alto, sostenido por dos ángeles y coronado por haber realizado la gran obra. En su ascenso, en un entorno rico de símbolos vegetales, tiende un cordón al alquimista y a la «hermana mística», quienes, dirigiéndose a Jacob, afirman: occultatus abis, es decir, que el alquimista ocultará el secreto de la gran obra.

Abajo, aparecen de nuevo el Sol y la Luna, con la escalera ahora inutilizada y el cuerpo material (pura materia) abandonado, porque la fase de transmutación ha conducido a la adquisición de un nuevo ser.

Al contemplar una obra difícil como el Mutus Liber, el deseo primario de un hombre poco versado en materia de dibujos y de cultura alquímica es el de conseguir formular una hipótesis cognitiva que le permita observar de manera nítida el trazado cultural elaborado por el autor:

|

Una vez limitadas las características de base, estructurales, históricas, iconográficas e iconológicas, y, por tanto, los valores simbólicos y los sentidos profundos expresados por la forma, se ponen en evidencia los componentes abiertos de la obra. Estos últimos permitirán remontarse a estas referencias interculturales e intertextuales capaces de proporcionar, a través de distintos estadios de interpretación, una red de alusiones internas, externas y contiguas a la obra considerada en relación con el motivo al que pertenece. Esto permite comprender las variaciones en una tradición figurativa, es decir, según un proceso histórico determinado, testigo de la evolución del motivo.[6] |

Decimoquinta lámina del Mutus Liber

En cualquier caso, no hay que olvidar que el equilibrio, cuya noción posee un carácter exclusivamente metodológico, es el primer valor que el observador tiene en cuenta; en efecto, cuando afronta el estudio de un complejo conjunto cultural, es necesario representarlo como si fuera estable y coherente. Hoy en día, resulta difícil lanzarse a una empresa de este tipo, por dos razones en particular:

— no conocemos con precisión el sentido de lo que observamos en su contexto cultural e histórico; por tanto, estamos privados de una contextualización precisa del problema;

— el flujo continuo de imágenes que caracteriza nuestro tiempo paradójicamente hace difícil una interpretación objetiva de las imágenes del pasado.

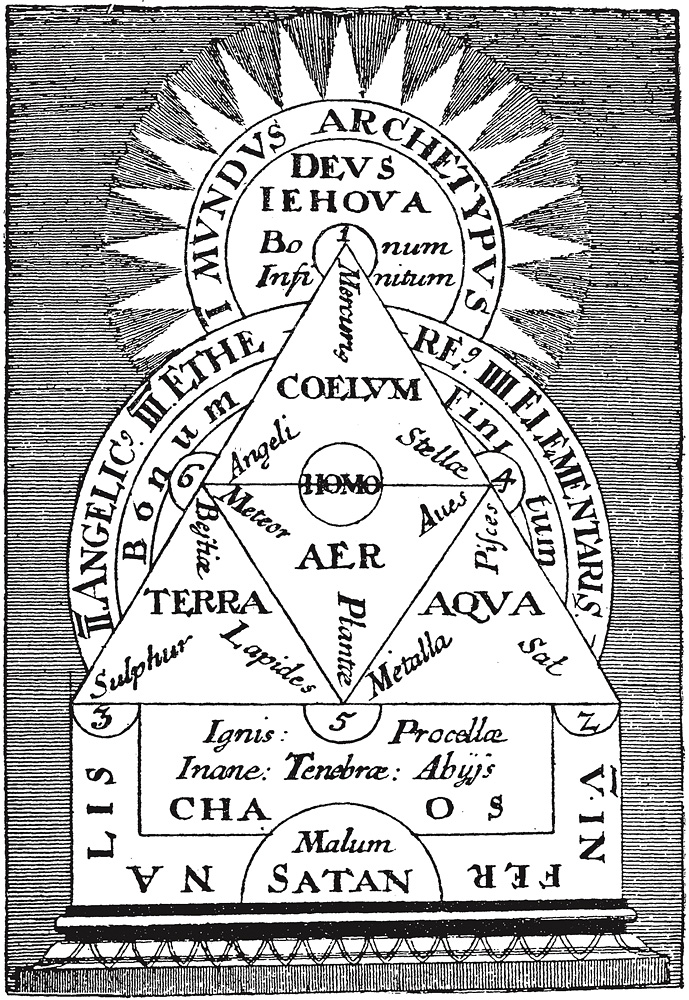

EL «SIGNO» HERMÉTICO

El signo, simple o complejo, es la expresión de un código muy preciso que, a través del simbolismo, se encarga de comunicar significados a quienes son capaces de descifrarlos.

Y es que, según los antropólogos estructuralistas modernos, los ritos, como las experiencias herméticas de la alquimia, forman parte de un sistema de comunicación complejo con una dialéctica en cuyo interior el signo se erige como su exponente principal.

Con el establecimiento del rito, el oficiante efectúa una especie de repetición dramática del mito evocando una dimensión oscura y alejada de lo real, vinculada a un conocimiento atávico y que ha escapado a todo intento de apuntalamiento mediante parámetros de la ciencia. Según la lógica ritual, tiempo y espacio no son dos marcos referenciales homogéneos y continuos. Y es que en la tradición simbólica el tiempo mítico de los dioses es atávico y puede repetirse continuamente con ayuda de las herramientas proporcionadas por el rito.

Con el mecanismo simbólico, el hermetismo reproduce una historia lejana haciendo posible la reafirmación de un acontecimiento primordial, hasta sentirse contemporáneo de los dioses. Para simbolizar el mito y sus aspectos con un aparato de signos, el alquimista recurre a un lenguaje metafórico destinado a crear un diálogo directo con las fuerzas de la naturaleza, que cuenta con utilizar y dominar. En este sentido, determinados enfoques alquímicos son la expresión de la exigencia de conceptualizar la relación entre las fuerzas de la naturaleza y el ser humano, confiriendo al oficiante el papel de coordinador en el interior del mecanismo que une microcosmos y macrocosmos.

En la economía que impone nuestro discurso, ante todo hay que subrayar el estrecho vínculo entre alquimia y lenguaje, que se expresa precisamente en un conjunto de signos, según una relación intuitiva y metafórica. En esencia, la actividad alquímica y la expresión lingüística constituyen una estructura compleja en la cual no existe tendencia a la conexión y a la sistematización según los preceptos del análisis científico. En efecto, en este domina la voluntad de aislar los distintos conocimientos que se hallan diseminados en el recorrido simbólico de la transmutación alquímica. En este conjunto cultural complejo, los signos han desempeñado y desempeñan un papel fundamental, porque cristalizan en algunos elementos gráficos, vocales y gestuales todo el patrimonio de conocimientos muy antiguos.

Es difícil determinar cuáles eran los signos que, en el pasado más remoto, pertenecían exclusivamente al terreno de la alquimia, ya que a menudo la actividad ritual del hermetista y la del sacerdote no estaban claramente separadas.

Es posible distinguir una afirmación efectiva de los signos hermético-esotéricos bajo la forma de simbolismos crípticos, cuando la cultura tradicional fue obligada a separarse claramente de las doctrinas de las religiones oficiales, con las que mantenía una relación compleja, a menudo basada en una auténtica simbiosis. Por ello, la afirmación de un aparato de signos típicos del hermetismo estuvo determinada, sobre todo, por la necesidad de poseer un conjunto de símbolos incomprensibles para el profano y para quienes satanizan sus prácticas.

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, el patrimonio de signos de la tradición hermética ha visto aumentar sus dimensiones de manera natural enriqueciéndose de elementos cada vez más complejos y difíciles de interpretar.

Además, hemos asistido a una especie de especialización de los signos utilizados en el esoterismo, la alquimia y las diferentes formas de rito. Este inmenso conjunto se presenta como un tejido cuya amplia estructura está constituida por una cadena vinculada a las tradiciones religiosas más antiguas y una trama que posee, en el imaginario colectivo, su propio potencial inagotable. Una especie de energía indescifrable, atávica, alimentada por los esoteristas que han sabido ser los depositarios de una forma de cultura «distinta», en la que se recogen milenios de conocimientos, de misterios y, naturalmente, de signos.

Esquema hermético universal

El hecho fisiológico de ver parece aventajar a la cultura de la observación, y limita así nuestro enfoque del conocimiento y nos deja a merced del ciclón de la superficialidad. Nuestra mayor o menor inconsciente presunción de conocimiento nos da la sensación de haber aprendido algo únicamente al observar la manifestación del conocimiento, alienando cualquier otro enfoque o profundización, demasiado «dispersadores», que no pueden condensarlo todo de inmediato, como dictaría el modus vivendi contemporáneo. Sin embargo, al detenernos únicamente en la imagen, se impone una madura reflexión sobre nuestro modo de utilizarla para conocer y para crecer.

Es difícil descubrir la huella que puede dejar en el observador (o el simple espectador) una obra como el Mutus Liber —algunos fragmentos, como los elementos clave, escapan a las hipótesis de los no iniciados.

A pesar de todo, las imágenes de la alquimia son «recipientes» en los que, de una manera u otra, algo se fija, como describe Elias Canetti recurriendo a una hermosa alegoría:

|

Las imágenes son redes, y lo que aparece ante nuestros ojos es lo que queda de la pesca. Algo llega hasta el fondo, y sale mal, pero otro lo vuelve a intentar, llevamos las redes con nosotros, las tiramos y cuanto más pescamos, más fuertes nos volvemos. No obstante, es importante que estas imágenes existan igualmente fuera del individuo; en él son también víctimas del cambio. Debe existir un lugar en el que se puedan encontrar intactas, no sólo en uno de nosotros, sino en todo aquel que se halle en la incertidumbre. Cuando nos sentimos agobiados por la huida de la experiencia, nos dirigimos a la imagen. La experiencia, entonces, se detiene; la miramos a los ojos. Entonces nos tranquilizamos al conocer la realidad, que es la nuestra, aunque aquí esta hubiera sido prefigurada para nosotros. Aparentemente, podría incluso existir sin nosotros. Sin embargo, es una apariencia engañosa: la imagen necesita nuestra experiencia para despertar. Ello explica que algunas imágenes se adormezcan durante generaciones: nadie ha sido capaz de mirarlas con la experiencia que habría podido devolverlas a la vida.[7] |

Algunas imágenes se comportarán entonces como magma vivo, adormecido en el laberinto de una iconología siempre dispuesta a recuperar forma, dando cuerpo a las emociones. La imagen necesita nuestras experiencias para despertar y realizar el juego de la evocación y la asociación; un juego que, sin embargo, se desprende únicamente de la práctica de la observación.

Hoy, mientras intentamos alcanzar una definición cada vez más precisa en el terreno teórico y conceptual de la relación entre contenido e imagen, perdemos de vista el tema que ha determinado una ruptura tan fuerte entre realidad narrada y realidad observada.

Las experiencias, en efecto, son fenómenos desestabilizadores que conjuran contra la forma, sobre todo cuando observamos. Llegamos a comprender, por la fuerza de las cosas, el hecho de que el objeto y el sujeto del arte alquímico forman parte, ante todo, de la instancia en la que nace el arte en sí. Este proceso se convierte en el principio formador, la experiencia constructiva, reflexionada, mucho más importante que el resultado propiamente dicho.

Podemos creer que la experiencia visual permite una definición precisa del sentido favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la obra, pero sólo podemos alcanzar esta experiencia con el ejercicio, la modestia y la conciencia de que cada imagen puede ser depositaria de sentidos más amplios y complejos que los que confiere lo visual.

Saber perdido

«Si pudiéramos recuperar los miles de libros perdidos en las destrucciones de las bibliotecas antiguas, deberíamos reescribir un tercio de la historia de la humanidad». Esta observación lapidaria de Paolo Cortesi, extraída del libro Manuscritos secretos, nos lleva a pensar que el saber perdido con las destrucciones de algunas grandes bibliotecas del pasado no estaba vinculado únicamente a los conocimientos científicos, filosóficos y literarios, sino que, sin duda alguna, también concernía a muchas otras verdades del universo esotérico, alquímico y mágico de la Antigüedad.

En las bibliotecas de Menfis, Alejandría, Pérgamo, Cesarea, Constantinopla y Córdoba se conservaba una parte irrecuperable de un saber que provenía de lejos y que los hombres cegados por una visión desviada por la fe y una gran ignorancia condenaron al verdugo.

No hay más que pensar en la gran biblioteca de Alejandría, que a mediados del siglo I a. de C. contenía setecientos mil volúmenes. Por desgracia, en el año 47 el incendio de las naves del César se propagó hasta la biblioteca y el fuego la quemó durante diez largas jornadas, pero, a pesar de ello, sólo una parte de este gran patrimonio quedó reducida a cenizas. Sin embargo, lo que se salvó fue definitivamente destruido en el año 641, cuando el califa Omar, después de conquistar la ciudad, mandó quemar todos los volúmenes de la biblioteca que aún existían, convencido de que «sólo en el Corán se encuentra toda la verdad que sirve para la salvación del creyente».

También en Oriente tuvieron lugar auténticas destrucciones masivas de libros: en el año 213 a. de C., el emperador Qin Shi Huangdi mandó quemar todos los libros existentes en su reino.

En otros casos, algunas bibliotecas desaparecieron sin ruido, en un silencio tal vez deseado por algunos, o quizá fueran destruidas porque eran «molestas», como ocurrió con la valiosa colección de manuscritos y libros esotéricos que el emperador Rodolfo II (1552-1612) había conservado en su castillo de Praga.